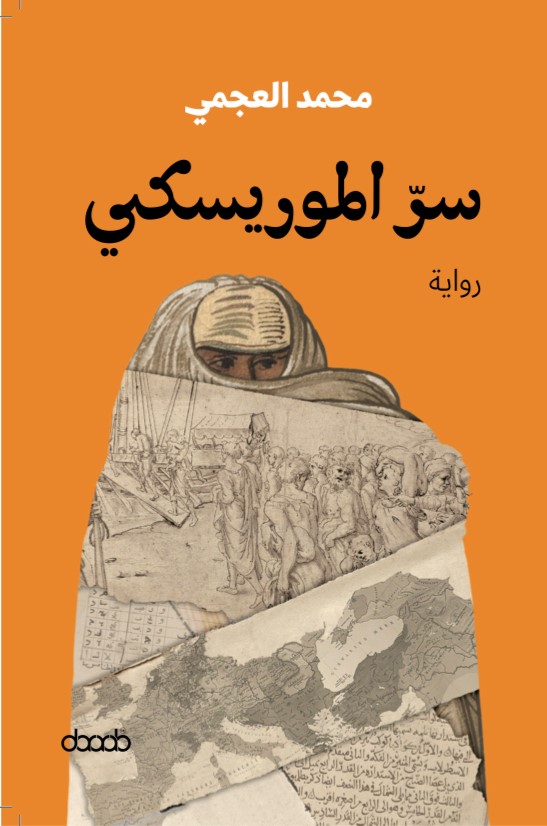

سرّ الموريسكي

الفصل الأول: السجين الإنجليزي

- 1 -

انسحبت السفينة إلى عرض البحر؛ على مهلٍ أتاح للواقفين على الرصيف أن يودّعوا أحبّاءهم الذين يغادرون هولندا. ما يزال السيّد يوس؛ بقبعته السوداء الطويلة؛ يوجّه الحمّالين لإرجاع العربات التي نقلت صناديق المطبعة. لم أفلح في زعزعة عناده بأن يبيع لنا حروف الثقب والمصفوفات فقط، إذ أصرّ على أن نشتري كامل المطبعة. إنه لا يحب أن يترك الأشياء للصدفة. حاولت معه بأن الضريبة سترتفع لو اشتريت جميع القطع، ولكنه علّق بأن هناك ألف طريقة لتخفيض الضريبة أو التهرّب منها، ولكن من سيشتري نصف مطبعة؟!

هكذا اعتذر لي وهو يحاول أن يدفع عن نفسه متشرّدا تعلّق بمعطفه يترجّاه أن يشغّله لديه. كنت على وشك التراجع لولا أنه عرض عليّ أن آخذ الصناديق مع حاوياتها الكبيرة؛ ذات العجلات المبطّنة بالجلد. كلّفتني الصفقة كثيرا، وما أبقته المطبعة لنا من الجنيهات بالكاد يكفي ثمن إدخالها إلى الأراضي الإنجليزية؛ وخصوصا مع الضرائب المتناسلة لملكنا الذي يظن أنه آخر الملوك، فهو يحاول باستمرار أن يسبق التجّار والبرلمان بخطوة.

ما يزال جنون التوليب حديث المدينة؛ مع الانهيار المفاجئ لأسعار تلك البصلات النادرة. حدث ذلك قبل أسبوعين؛ لهذا ما زلت أستطيع مشاهدة بعض الذين فقدوا عقولهم؛ مع ما فقدوه عندما قامروا بكل ما يملكون أملا في ربح سريع، يتخبّطون على أرصفة الميناء بملابسهم الرثّة؛ يكلّمون الأسماك التي تزحف من شباك الصيادين إلى سلالهم. غير آبهين بذلك البرد الذي جمّد حتى حناجر عمّال السفن. لم تخن الأسماك الهولنديين يوما كما تفعل هذه الأزهار الآن.

كنت أنظر بغبطة إلى ميناء أمستردام وهو يختفي من الأفق، فيما يتردد نواح ضعيف من بعض السيّدات؛ يلفت انتباه نوارس كانت تتعلّم تدريجيا أن السفينة تجارية وليست للصيد. بقيت لفترة أبحث عن أدفأ مكان بالسفينة؛ وأنا أفكّر بوالدي الذي سيحقق بالمطبعة العربية حلمه ليكون أول ناشر للكتب والدفاتر العربية في إنجلترا. وبالرغم من أن جامعة كامبريدج سبقتنا في اقتناء الحروف العربية؛ إلا أنها غير قادرة على استعمالها. وأما جامعة أكسفورد فما تزال تنتظر عودة إدوارد بوكوك من القسطنطينية. سوف لن تستغني عن مطبعتنا لنشر أعمالهم العربية.

أخذت أفكّر في مدّة الرحلة وأنا أتفحّص ساعةً إيطالية كانت والدتي ستهديها لي في عيد ميلادي الثامن عشر بعد شهرين، ولكن قلت لها: "لا أستطيع أن أنتظر ميلادي!". نبّهتني سيّدة ريفية من عاملات الصوف إلى ضرورة عدم إظهار تلك الساعة أمام البحّارة أو خلال وجودي بالسفينة.

اخترت مكانا قريبا من تلك السيّدة وابنها الشاب الذي كان يحفظ مجموعة من شوالات صوف الحمل التي اشترياها من أمستردام، ظلّت تحدّثه عن الفرص واللحظة المناسبة لاقتناصها. "غرزة إبرة في وقتها توفّر تسع غرزات"؛ قالت له ذلك، وهي تلاحظ ساعة الجيب الذهبية التي أخرجتها في تلك اللحظة.

نحن عائلة ميسورة، فبالإضافة إلى المطبعة؛ يمتلك والدي أهم مصنع للورق في الجنوب الإنجليزي. وبالرغم أن دخْلنا العام من المطبعة قد انخفض في السنوات الأخيرة بسبب الرقابة المتشددة للبرلمان؛ غير أن الطلب على الورق في ازدياد؛ وخصوصا في ما وراء البحار.

أبحرت السفينة بعد الظهر بقليل. كان والدي قد اقترح أن أستأجر اثنين من عمّال الميناء لحماية البضاعة، ولكن لم أجد لذلك ضرورة عندما علمت بأن سفينتنا ستنضمّ إلى أسطول كبير من السفن التجارية تحرسها عدّة بوارج حربية. كما أنها مطبعة؛ من سيفكر بسرقة مطبعة؟!

في مساء اليوم الرابع من إبحارنا انطلق دويُّ المدافع. لاحت أشرعة الأرمادا في الأفق فجأة من ثلاثة اتجاهات، لهذا صار الجميع يتوقّع الأسوأ. بدأ الذعر يدبّ في النفوس عندما أخذت السفن الهولندية تطلق إشارات تحذيرية باتجاه السواحل الإنجليزية. لا زلت إلى اليوم لا أفهم سبب الإحجام الإنجليزي عن إرسال أي حماية للأسطول؛ الأمر الذي شجّع الإسبان ليبدؤوا هجومهم بمجرد حلول الظلام. لقد سلّمت إنجلترا القافلة إلى إسبانيا هدية بدون مقابل! هل لأن الملك يريد أن يمرّر الضريبة الجديدة على السفن؟!

غرقت بعض السفن في تلك المعركة التي استمرت طوال الليل، وتم تدمير جميع البوارج الهولندية. انتصر الإسبان ليسوقوا الغنائم إلى قاعدة لهم بالأراضي المنخفضة الإسبانية.

عندما بات مؤكدا أننا سنقع في قبضتهم، قفز الكثيرون إلى البحر، وبدأوا يسبحون باتجاه الساحل الإنجليزي البعيد؛ على أمل أن يصلوا قبل الموت. قفزتُ مع من قفز، ولكن أدركت على الفور مع البرودة الشديدة للقنال الإنجليزي وجسمي الذي لن يسعفني، أني أرتكب حماقة شديدة، فعدتُ إلى السفينة. ادّعيت مع نفسي أن المطبعة كانت أقوى من مدافع الإسبان. لذا دفنت نفسي داخل حلم والدي!

أشرقت الشمس على العلَم الإسباني، وعلى جنود يجمعون الركّاب ويحبسونهم بالطابق السفلي. إنها العبودية! لا أعرف ما إذا كانت غرزة سيدة الصوف قد وفّرت الوقت فعلا على ابنها، الذي ظلّ يمسك بها طوال الوقت، على الرغم من محاولاتها الشديدة لتدفعه إلى البحر.

بدأ الجنود في تمشيط السفينة. مرّ بي اثنان أو ثلاثة منهم ولكن لم يلحظوا وجودي. رغم أن أحدهم فتّش قليلا في الحاويات، ولكن حجمها الكبير ساعدني على الاختفاء. كانت يدي على قبضة السكين فلم يخطر الاستسلام ببالي أبدا.

بقيت مختبئا لأيّام؛ كان دليلي على مرورها الأصوات والظلال. وصلت السفينة إلى القاعدة الإسبانية، واقتيد الركّاب إلى معسكر للأسرى، وجرى حصر الغنائم، واستبدل الطاقم؛ لنغادر في فجرٍ بدا وكأن الحياة توقّفت فيه تماما. كنت أعيش في أوّل الأمر على ما أحمله من طعام، ولاحقا أصبحت أفتّش هنا وهناك عما يؤكل، إلى أن نفذ كل شيء يمكن أكله. أصبحت أحسب الوقت بحسب قدرتي على تحمّل الجوع. لهذا كانت الساعات الأولى طبيعية، ولكنها أخذت تتمدد تدريجيا بحيث ما عدت في نهاية المطاف أميّز بين اليوم والساعة!

اتّحد الوقت خلال ذلك على نحو مرعب مع الأشياء من حولي؛ لتلومني على استعجالي صفقة المطبعة. ثقب صغير داخلي يتسع سريعا ليبتلع كلّ شيء من تحتي؛ شيء يشبه الندم أو الغضب أو نهاية الحلم الجميل. تخيّلت نفسي ألف روبرت اتّحدوا جميعا ليقولوا: ماذا فعلت بنا؟! وكلما مرّ الوقت كلما زاد توحّش هذا التقريع، بحيث مع بداية شعوري بالجوع، صرت أركّب ما تصل إليه يدي من حروف المطبعة؛ كلمات تكتسب أرواحا تدافع عنّي أمام سيل الاتهامات الطويلة للذاكرة والأحلام. أحيانا حتى كلمات بلا معنى تخيّلتها تتعاطف معي، على طريقة: "أحد ما كان ينتظره". غير أن إرادة الحياة كانت حاسمة وهي تدفعني للخروج بحثا عن الطعام.

لستُ من النوع الذي يستطيع خداع الجوع طويلا. لست رشيقا بما يكفي، وأميل إلى الامتلاء. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل أن يظهر التعب على وجهي العريض نسبيا؛ غير أن صموده قد ينهار في أي لحظة؛ كمركب تسحقه موجة مستعجلة على الصخور.

كان العطش قد سرّب الموت إلى عروقي وأنا أقترب من إحدى القاعات الكبيرة، فلم ألحظ ذلك الجندي الذي هجم عليّ وأوقعني أرضا. كان يستعدّ لإطلاق النار من غدّارته لولا أنه لاحظ أن الرصاصة لن تفعل أكثر مما فعله الرعب والجوع. أو ربما رقّ لي عندما عرف أني مجرد فتى لم يطرّ له شارب بعد.

اقتادني إلى الأعلى حيث غرفة القبطان؛ واسمه الرايس سايمن. أشفق عليّ سايمن وأمر لي بماء وبعض الفاكهة المجففة والسمك المملّح. قلتُ له بعد أن أكلت قليلا: "أنا لست هولنديا"، ثم أردفت وهو ينصحني بأن لا آكل كثيرا على معدة فارغة:

"اسمي روبرت.. إنجليزي من عائلة تعمل في الطباعة وصناعة الورق. اشترينا معدات طباعة من تاجر هولندي". أكملت وأنا أشرب قليلا من الماء: "لم يتسنّ لي قراءة الطالع قبل الرحلة، وإلا كنتُ سأقضي ليلة أخرى أو ليلتين بمواخير دي فالين!". ذكّرني القبطان بأن الكنيسة تحرّم قراءة الطالع. صمت قليلا قبل أن يستدرك مغمغما: "لست متأكدا من موقفها من العاهرات!".

أمر القبطان بحبسي في إحدى الغرف قائلا: "سأحقق معك في الصباح، فما زلت أظن أنك جاسوس".

"الجواسيس لا يجوعون يا سيدي".

"هذا ما لا نعرفه". قال ذلك وهو يشير لألفارو؛ الجندي الذي قبض علي، لكي ينقلني إلى الحبس.

بقيت محبوسا حتى بلغنا الشواطئ الإسبانية. حقّقوا معي خلالها أكثر من مرّة. شرحت لهم ما أعرفه عن الطباعة واللغات الشرقية؛ العربية والتركية والفارسية. كانوا يسألوني عن مدافع السفن الإنجليزية وشفرات البحرية الهولندية وبنادق الفرنسيين، وأنا أحدثهم عن المطبعة والكتب والمؤلفين والدفاتر، وما ينجح بيعه في الشتاء أو الصيف.

سخر بعضهم عندما قلتُ: "لا تُباع الكتب الدينية إلا في الشتاء والكتب العلمانية إلا مع بداية الربيع، وأما الروزنامات وكتب الأبراج فتباع طوال العام". طلب منّي القبطان أن أقرأ له الطالع، فقلت: "ولكن الكنيسة تحرّمها!".

"لا تقلق. لن أصدقك!". قال ذلك وهو يضحك مع ألفارو.

عندما وصلنا إلى ميناء سان سبستيان، سلّمني الجنود لحراس الميناء. أخبرني سايمن قبل ذلك؛ عندما سألته إن كنت أستطيع العودة إلى بلادي مع المطبعة: "لو كان بيدي لأردتك أن تكون من فريقي. نحن قراصنة تستأجرنا البحرية الإسبانية بالتفويض للقيام بمهام بحرية محدّدة. لهذا لا أستطيع أن أقدّم لك شيئا. ولكن سأوصي بك الحراس".

"الملك لا يعلم بوجودي على ظهر السفينة. من سيدري أنك أخفيتني بين عمّالك؟".

لم يجبني بشيء في تلك اللحظة، ولكن ألفارو همس في أذني وهو يسلّمني لحرس الميناء: "جواسيس البحرية الملكية موجودون في كل سفينة مفوّضة".

نُقلت إلى زنزانة بمكتب رئيس الميناء، حيث بقيت هناك لأسبوعين. كنت في البداية أكرّر حكايتي وقصّة المطبعة مع كل من أجده أمامي، ولكن اليأس دفعني في النهاية إلى اختراع الحكايات، لأسلّي نفسي على أقلّ تقدير. كما هو الشأن عندما قلت لمساعد رئيس الميناء إني في طريقي للبحث عن كتاب الحكماء السبعة! وألّفت حكاية كاملة عن هذا الكتاب السحري الذي حمله ثلاثة من عفاريت الملك سليمان إلى إسبانيا.

أخبرني مساعد آخر بأنه سيتم التعامل معي كأسير، وبالتالي إرجاعي إلى القاعدة البحرية مع بقية الأسرى. وبعد أيام عدة قيل لي إن محاكمتي ستتم في مدينة أخرى. ولكن في الأخير حقق معي اثنان من شرطة الأردية الخضراء، واللذَان لم يجلسا معي لأكثر من نصف ساعة حتى أثبتا عليّ دفعة واحدة تهمة التجسس ضد إسبانيا والإضرار بمصالحها!

لم أفهم كثيرا من أسئلتهم، وقد بدا لي أنهما، بتلك الملابس الخضراء والقبعات الغريبة المطرّزة بالصليب الذي يشق التاج الإسباني، متحسّران أن يقطعا كل تلك المسافة من أجل شاب يافع يطأ الأراضي الإسبانية للمرة الأولى؛ لذا لا بدّ أن أكون خطيرا جدا ليكون لرحلتهما معنى وهما يعودان إلى مدريد. طلبت مقابلة مأمور السجن الذي نُقلت إليه، لأشتكي له عن طريقة التحقيق، ولكن أحد الحراس أخبرني بأن لجنة خاصة ستزورني لإعادة التحقيق والمحاكمة.

انتظرت ثلاثة أشهر حتى وصلت تلك اللجنة؛ والتي كانت مكوّنة من راهبين يسوعيين. لم يكونا ليحققا معي في الواقع، بل ليتأكّدا من مهاراتي في استعمال المطبعة، ومن ثم ليقدّما لي عرضا بالانتقال إلى دير يسوعي بحيث أكون تحت الإقامة الجبرية أو شيئا من هذا القبيل. أخبراني أن الدير اشترت المطبعة من البحرية الإسبانية، وأنهم يحتاجون لمن يشغّلها، فهما هنا لإخراجي من السجن مقابل العمل لدى الدير.

رفضت ذلك رفضا قاطعا؛ مُطالبا بإعادة المطبعة إليّ وإرسالي إلى بلادي. أكّدا أنه لا يوجد أي قانون يلزم أي دولة في العالم بإعادة ما تغنمه من الحروب. إنجلترا نفسها لا تفعل ذلك. قدّما لي إغراءات أخرى، كالالتحاق بكليّة الدير والعمل بمطبعتها نظير راتب، ومزايا العضوية بأخوية الدير، بالإضافة إلى استعمال مكتبة الدير وورشها؛ ولكني رفضت كل ذلك، فعادا أدراجهما وهما يذكّراني بأنه في أي لحظة يمكنني طلبهم.

ليست العودة إلى إنجلترا ما دفعني لرفض عرض اليسوعيين، بل شيء بدا لي أهم في تلك اللحظة. الوعد الذي سيقطعه لي "الموريسكي" بأن يطلعني على سرّه كان متوقّفا على بقائي في السجن ورفض عرض اللجنة. في الحقيقة كنت أنوي بيع ذلك السرّ لمأمور السجن مقابل حرّيتي والمطبعة. تلك صفقة ستكون أفضل من عرض اليسوعيين. ولكن الأيّام ستكشف لي أن سرّ "الموريسكي" يخصّني أنا فقط. شيء ما عاطفي تراه في كل سرّ يجعلك عاجزا عن إصدار الأحكام. أو كما كان والدي يقول لأمي على الدوام: "تبدأ الحياة بعد الباب المغلق!".

- 2 -

هرع المساجين إلى القاعة الكبيرة بمبنى البرج؛ مع صوت جرس يهزّه سجين مسنّ عند بوابة الخلاص. كان العجوز ينادي بضرورة دخول باب الخلاص قبل إغلاقه. "لم يخلّصك هذا الباب بعد كل هذا العمر!"؛ قال ذلك أحدهم وهو يحاول استفزازه. ولكنه ردّ بابتسامة هادئة كعينيه: "خلاصي في هذا الجرس!".

ربما تأخّر بعضهم في المجيء، ولكن ذلك الرجل الذي يبدو أنه في بداية الخمسين من العمر؛ كان قد سبق الجميع؛ متوسّدا صمته عند زاوية متأخّرة، كما لو أنه عقد صلحا مع كلّ ذلك الصخب. لقد مضى يومان منذ انتقالي إلى زنزانته. ولكن لم يبدأ بيننا أي حديث. حتى بقية السجناء الخمسة بتلك الزنزانة؛ لم أتحدّث معهم إلا قليلا. إذ ما زلت أُمنّي نفسي بأني سأخرج خلال يومين أو ثلاثة. طلب منّي أحد الحرّاس أن أشكر مأمور السجن إذ وضعني في أقرب الزنازين إلى الله. لم أفهم ما يقصده تماما؛ فأخذت أسأل نفسي: ماذا أفعل بالضبط؟!

كان القسّ يرتّب أشياءه؛ فيما اصطفّ مساعدوه بملابسهم البيضاء وياقاتهم الحريرية ذات الخطوط الصفراء، إلى جانب المذبح؛ بانتظار اكتمال العدد وهدوء الجميع. أحد المساعدين يعمل على آلة أرغن متحركة ستصاحب التراتيل. إنها موعظة الأحد التي سيصاحبها قدّاس هذه المرة، وكان الفريق قد وصل باكرا ليقدّم خدمات الوعظ والتوجيه والدعم الروحي للمساجين.

قابلت أحدهم قبل بدء الصلاة، وشرحت له قصّتي؛ علّه يدبّرني بشيء ما. ولكنه ردّ بكل سكينة وطمأنينة: "حكمة الله تحتاج لبعض الوقت حتى تظهر!". لقد انقضت الأيام سريعا؛ فما زلت لا أصدّق أني الآن سجين في إسبانيا، وكنت قبل شهر في مطبعة والدي أنضّد قرطاسيّة الحكومة الإنجليزية.

بدأت الموعظة بترتيل آيات من الكتاب المقدّس. لاحظت بكاء بعض المساجين؛ ندما أو حزنا أو شوقا لعوائلهم. لقد أبديت ما أستطيع من خضوع وحزن، وذوبان في القدّاس الذي لم أعتد عليه. كل ذلك أملا في أن يرقّ قلب أحدهم لحالي فيساعدني على الخروج. كانت القاعة ممتلئة عن آخرها، ولكن قَلَّ مَنْ كان يتفاعل مع الموعظة. عرفت لاحقا أن ما يجذبهم في الواقع؛ هواء القاعة ورحابتها، وروائح البخور التي تصدرها تلك الشموع العطرية التي يجلبها القساوسة معهم، بالإضافة إلى الألحان الجنائزية الفخمة.

ما يزال صاحبي على سكينته؛ التي لم يقطعها إلا عندما تقدّم طلبا للاعتراف؛ بنهاية الموعظة. أثارني تجاهل رئيس القدّاس للرجل الواقف؛ في ظلّ هسهسة وهمز من المساجين. "لن ييئس العربي من الاعتراف!"؛ هكذا قال أحدهم. "يعترف بماذا أصلا؟!"؛ ردّ عليه سجين آخر.

بصقتُ كل ذلك التملّق الذي أصطنعه، ومضيت بنهاية الصلاة إلى هذا الرجل الذي يسمّيه الجميع "العربي". تقدّمت إليه مستأذنا: "أنا روبرت. معك في الزنزانة نفسها".

أشار إليّ بما معناه؛ نعم أعرفك.

"هل تجاهلك القسّ لأنك عربي؟".

"ولكنه لم يتجاهلني!". قال ذلك وهو يتفحّص عينيّ بسكون غريب. وعندما لاحظ أني لم أعرف كيف أرد؛ أضاف وهو يتأهّب لمغادرة المكان: "لقد اعترفت! واستمع القسّ بكل جوارحه لاعترافي! بل ووجّهني إلى حيث خلاصي".

عدت إليه في المساء أستأذنه وأُخبره بأني لم أفهم كلامه في قاعة الصلاة. أحد رفاق الزنزانة، وهو الذي نصحني بأن لا أتكلم كثيرا مع العربي، أكّد لي على الرغم من ذلك بأن العربي يعرف الله أكثر من القساوسة.

لهذا عندما عدتّ أستفهمه؛ قال: "القس يعرف أي معركة أواجهها. تحتاج لمعرفة ما الذي يعيش الإنسان لأجله".

"وما هي معركتك؟".

"ستحتاج لحياة ممتدة لتعرف ذلك. ما يزال قلبك مغلقا".

"إذن هل تسمح لي بمرافقتك؟".

"من الأفضل لك أن تبتعد عني".

"لن أبتعد. ولكن سأحرص على ألا أزعجك".

ظلّ يتحاشاني لفترة من الزمن. يُبعدني بطرق هادئة أحيانا ومتعجرفة أحيانا أخرى. كنت أحاول معرفة قصّته، ولكن كلما ذهبت لأكلّمه؛ أجد نفسي أصنع قصّتي. لأعترف بأنه الوحيد الذي أثار اهتمامي في السجن. كان هناك جرح قديم غائر بجبهته أعلى عينه اليمنى. أخبرني لاحقا ان ذلك بسبب الفرنسيين وليس الإسبان.

لا يحبّ العربي؛ يوسف الموريسكي؛ أن يصف الناس والأشياء من حوله، فتجده في الغالب زاهدا في الكلام وفي وصف العالم، ولكنه يحتفظ بتفاصيل دقيقة عنه، فهو يفحص هذا العالم بعناية فائقة؛ للدرجة التي تظن أنه يعدّ قصيدة أو هدية يجب أن تنال رضى الملك، ولكنه في النهاية لا يقدّم تلك الهدية!

ليس يوسف بالطويل، ولكنه أطول مني بقليل، وإن كان أضعف مني؛ لكن يصعب ملاحظة ذلك بسبب ملابسه الفضفاضة. تلك الملابس التي لا يحتاج أن يتعب كثيرا للحصول عليها. إذ غالبا ما يتركها السجناء عندما تصل الملابس المستعملة التي يتبرع بها الأهالي للسجن في المناسبات. وعندما سألته مرّة عن ذلك؛ قال: "إنهم يختارون ما يلبسون، وأنا الملابس تختارني!".

ومع تلك الملابس، ولحيته المتوسطة التي بدأ يخطها الشيب، وتجعّدات وجهه الخفيفة التي تشتبك مع سمرته الفاتحة؛ فتصنع جلالا يكاد تجده في جميع اللوحات التي رُسمت للقديس يعقوب الكبير؛ تجد نفسك أمام روح صقلتها عذابات النفس وهي تحاول أن تتحكّم في كل شيء عبر الاستغناء عن كل شيء.

في نهار ذلك اليوم؛ كان السجناء على موعد جديد يحدث للمرة الأولى؛ تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا في باحة السجن. جرت العادة أن يتم إعدام المحكومين بعقوبة الموت في ساحة عامة أمام جميع الناس. ولكن هذه هي المرّة الأولى التي يتم فيها تنفيذ الحكم داخل السجن. تجمّع الكل في الساحة حول المشنقة التي جرى تركيبها ليلا. كنت أقف بجانبه ونحن ننتظر تنفيذ الحكم.

"هل فكّرت يوما أنك ولدت في المكان الخطأ يا روبرت؟".

"لا أعرف! لماذا تسأل ذلك؟".

"إسبانيا ترفض أن أكون إسبانيّا. الإسبان لا يريدون أن يروني نصرانيّا. لهذا أنا سجين هنا. لقد ولدتُ في لحظة جميلة لإسبانيا، ولكنها صعبة على المور. ما تزال جبال البُشارات تذكرني إلى اليوم. كنتُ طفلا عندما نزلنا عنها عائدين إلى غرناطة. اختارت عائلتنا الصلح والتنصّر وكفروا بالثورة. ولكن هل يستطيع المور أن يمسحوا تاريخهم؟".

ساد صمت بارد مع ظهور مأمور السجن من شرفة علوية. ظن الجميع أن المأمور سيلقي خطابا، ولكن يوسف أكّد أنه لن يتكلّم. يتراهن المساجين بينهم أن المأمور لم يفتح يوما بابا بيده، فمساعدوه دائما يفتحون له الأبواب. بعض المساجين يظن أن ذلك بسبب الكرباج الذي لا يكاد يفارقه في السجن، ولكن آخرين يرونه متكبّرا يترفّع عن لمس أي شيء يمكن أن تمسكه أيدي المساجين أو حتى الحراس. لهذا فالكثير من الحراس يكرهونه. "لا بدّ أن ترى ولو بعض أمارات التواضع عند كل من يريد الحديث إلى جمهور!"، هكذا برّر يوسف موقفه هناك.

أضاف بعد أن تجاوز السجناء لحظة ظهور المأمور: "ما أزال حائرا مع الإيقاعات البطيئة لهذا البلد؛ لماذا الأموات أكثر حياة من الأحياء في إسبانيا؟!".

"لماذا تقول ذلك الآن؟ لم أفهم الفكرة".

"إسبانيا باتت اليوم تخسر. صنعت لنفسها أعداء أقوياء، والآن تريد أن تصلح كاثوليكيّتها، ولكنها تتخبّط في ذلك. بسبب تعصّب ملوكها".

لم أفهم تماما ماذا يقصد؛ وخصوصا أن الضوضاء كانت تشتت انتباهي. ولكن وجدتُّ نفسي أسأله: "هل يسوؤك أن ينادونك العربي؟".

ظل يراقب الحشد لفترة قبل أن يقول: "لا يزعجني ذلك. هم لا يسخرون عندما يقولون العربي".

"وما الذي يجعلك متأكدا من أنهم لا يسخرون؟". سألته ذلك محاولا التغلب على الضجيج.

"لأننا متساوون هنا. عندما يغيب التفاوت؛ تفقد الشتائم قيمتها!".

سألني بعدها: "ما هي تهمتك؟ تبدو فتى يافعا. ما الذي جاء بك إلى إسبانيا؟".

أخبرته عن قصتي منذ خروجي من ميناء أمستردام وحتى دخولي السجن. كان يستمع إليّ بشكل جيّد. انتهت قصّتي بتدلّي المحكوم. اشتبك قيامنا مع إشارة الصليب التي صنعها يوسف الموريسكي و"رجل الملح"، وقمنا مع من قام، وهو يسألني: "إذن تعرف العربية.. هل تحب أن نتكلم بها؟".

"لا أعرف! كيفما يتّفق الحديث".

"وهل المأمور يعرف ذلك؟".

"لا أدري. لم أقابله مباشرة أبدا".

"الأرجح أنه يعرف. ولهذا وضعك معي. بل لا أظن أنك ستبقى طويلا بالسجن".

"ما الذي يجعلك تظن ذلك؟".

"مجرد حدس. ربما تعرفه أنت أكثر مني".

بدا لي بردّه وكأنه يتحفّظ أمامي قليلا، فسألته: "هل تشكُّ بي؟".

لم يجبني شيئا في تلك اللحظة، ولكنه سألني بعد عودتنا إلى الزنزانة: "كيف تعلمت العربية؟".

أخبرته عن جدي أوين فيبن؛ الذي قبض عليه قراصنة عرب وأتراك في البحر المتوسط منذ زمن بعيد، وظل في العبودية لديهم سبع سنوات، إلى أن نجح في الفرار إلى إسبانيا حيث استُقبل كالأبطال، فقد اختطف سفينة عثمانية أنقذ بها العشرات من الإسبان الأسرى. لهذا استدعاه الملك بنفسه لتكريمه؛ قبل أن يرسله إلى إنجلترا. تعلّم العربية والتركية خلال ذلك، وأصبحت العائلة بسببه تعرف العربية.

أخبرته كذلك أن عائلتنا تشتغل بالطباعة وصناعة الورق. فأخذ يسألني عن الطباعة، والفرق بين المطبوع والمنسوخ. كان واضحا أنه يفضّل الكتاب المنسوخ، فالمطبعة بحسب تعبيره: "لا تستطيع أن تنسخ روح الكتاب. نفس الآلة تنتج مئات النسخ في أيام قليلة!".

"إنه الزمن والعادة لا أكثر". قلت له ذلك معترضا.

ثم سألته محاولا تغيير الموضوع: "ما الذي جعلك صباحا تذكر إسبانيا؟".

يجب أن أقول إن الموريسكي؛ مع عنايته الشديدة بالمحيط من حوله؛ غير أنه حذر في كلامه، كما لو أنه يمكن أن يكون في حال أسوأ مما هو فيه. حذره بطبيعة الحال من كثرة الخيبات التي اعتركته وتركت خياراته في الحياة قليلة. فهو يميل إلى استعمال كلمات وتعابير مفرطة فيما تحمله من معاني؛ للدرجة التي يكون عدم الفهم خير من أن تفهم معنى لم يكن يقصده. فالسجن تجربة للحدود القصوى للإنسانية، والسجين مادّة خام يمكن إعادة صبّها كإنسان أو كحيوان، والشعر والفنون والصلوات هي القلاع الأخيرة لما هو إنسان داخل السجين. كل هذه تعبيرات كنت أتجادل فيها مع بقية السجناء عمّن يقصده الموريسكي بكلامه.

لهذا عندما أعدت عليه سؤالي عن إسبانيا؛ لم يتكلم إلا بعد أن قطعت الأمل في جوابه، وكان كل ما قاله: "لأني أحب إسبانيا!". ثم سمعته يقول قبل أن ننام: "مع انعدام الحرية؛ لن تكون هناك أي طريقة مشروعة للتعبير عن حبك لشيء ما!".

لم أفهم ما يقصده تماما، ولكنه ظلّ يضيف أشياء عن الدعايات الكاذبة للبروتستانت والفرنسيين ضد إسبانيا، وكيف كان الدرك الفرنسي يشجعه على كتابة تقارير تؤكّد على عيوب الإسبان وهمجيّتهم. بل ويهدّدونه بذلك، فهو لا يستبعد أنهم من وشى به ليتم القبض عليه. كل ذلك في مقابل المحاولات الجادة لإسبانيا لإصلاح ماضيها، فالإعدام وراء جدران السجن وليس في الساحات العامة كما هو معتاد؛ هو جزء من هذه الإصلاحات الكاثوليكية.

جادلته مرّة أنّه لا يحتاج ليكرر ولاءه لإسبانيا أمامي في كل مرة، كما لو أنه ما يزال يظن أني عين للمأمور عليه، فسألته: "كيف تحب شعبا يطاردك عند كل حجر وكل وادٍ؟"، ولكنه أجابني: "عندما تحب الأرض تحبّ الناس". ولمّا سألته: "هل لهذا السبب لم ترحل من إسبانيا؟"؛ غاص في حديث طويل عن عذابات شعبه المور وما لاقوه بعد سقوط غرناطة. ظلّ يتكلّم تماما كما لو أنه مسلم، فقلت له بنهاية المطاف: "لم أفهم بعد.. هل أنت مسلم أم مسيحي؟!".

يرفض الموريسكي الإسلام رفضا قاطعا، بل ووصفه في تلك اللحظة بأنه دين مفبرك، ولكن ما زلت أذكر مرّة عندما تحدثنا عن اللهجات العربية؛ أكّد يومها أن العربية الفصيحة مختلفة بشكل كبير عن اللهجات التي نتكلم بها هناك، فكان ينصحني بقراءة أشعار العرب وآيات القرآن لكي تتحسّن لغتي. اكتشفت هناك أنه يحفظ أجزاءً كبيرة من القرآن عن ظهر قلب. وفجأة اختفت عنه تلك الحدّية ضدّ الإسلام.

يوسف في الوقت نفسه كان يحفظ أشياء أكثر من العهدين القديم والجديد. فكان يقارن أحيانا بين الروايتين. ظلّ في كل مرّة يثبّت رواية الكتاب المقدس وينقض رواية القرآن. لكن كل ذلك لم يقنعني كثيرا بأنه فعلا نصراني وليس مسلما، وأنه لا يفعل ذلك إلا خوفا من أن أكون عينا للمأمور عليه.

حرصت على ملازمة الموريسكي خلال تلك الأسابيع، فتعلمت أشياء أخرى كثيرة منه؛ في الكتابة العربية، وزخرفة خطوطها، وكذلك في الحساب الفلكي الذي يتقنه ببراعة، فحدثني عن جداول المجريطي واستخدامها مع الآلات الفلكية. وبالرغم من شعوري بالامتنان لمعرفته؛ غير أن شكّي بأنه إنما يتظاهر بالمسيحية، ويحاول أن يحبّب إليّ الإسلام، بالإضافة إلى عجرفته وثقته المفرطة في نفسه، وإحساسه بالتفوّق؛ كل ذلك جعلني أقف منه على مسافة خطوة. وخصوصا عندما بدأت تدريجيا أكتشف أنه يخفي شيئا ما.

ذلك ما اعترف لي به قبل لقائي بالوفد اليسوعي؛ وهو يقترح عليّ البقاء في السجن. "لقد عرفتَ بعض قصّتي. سأحتاج إليك لكي أكملها". هكذا قال لي قبل وصول اليسوعيين. كان يؤمن من البداية بأني لن أبقى طويلا بالسجن، فهو يطلب مساعدتي لإنجاز شيء ما له عندما أخرج!

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الرواية صادرة عن دار عرب في لندن، عدد الصفحات: 320 ، سنة الإصدار 2021.

* يمكن شراء الكتاب من أي مكان في العالم من خلال موقع نيل وفرات:

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb265750-5282839&search=books

0 تعليقات