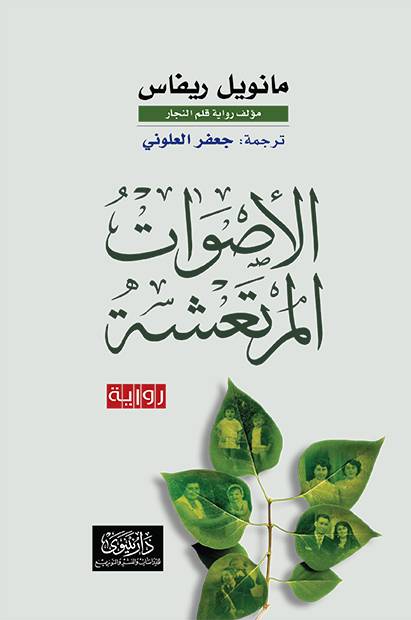

صورة الأسرة.. من كتاب الأصوات المرتعشة

مانويل ريفاس - ترجمة جعفر العلوني

في ألبوم الصور ثمَّة صورة واحدة للأسرة فقط. الصورة الوحيدة التي نظهر فيها نحن الستة. أبي وأمّي مع أولادهما الأربعة: الصبيّان والبنتان. نبدو جميعاً في الصورة جادّين. فيها أيضاً نوع من عدم الثقة. التقطت الكاميرا ذلك التعبير بوضوح. حتَّى اليوم يمكن التماس ذبذبة تلهّف للعدائيَّة في تلك الصورة، صورة الأسرة الرسميَّة، وصورة أسرة كثيرة الأفراد. احتجنا إليها، أنا وأختي الكبرى، للتقديم على منح دراسة جامعيَّة. أتذكَّر جيّداً ذلك اليوم المطير. هرب أبي من عمله كي يكون معنا في الصورة، وكان في عجلة من أمره. مسح شعره بيده إلى الخلف وبدا أملسَ. إنَّها صورتنا الأسريَّة الوحيدة ونحن مجتمعون. لدينا صور أخرى، قليلة، نظهر فيها نحن الستة، لكن مع أشخاص آخرين تجمَّعوا من أجل احتفال ما. أمّا تلك فهي صورة الأسرة الوحيدة، وعلى الرّغم من ذلك ليست الصورة الأولى.

الصورة الأولى التقطوها لنا منذ سنوات عدَّة. كان ذلك صيفاً في صباح يوم أحد في حدائق الريينو. تحديداً بالقرب من منحوتة كونثيبثيون أرينال. يصعب عليَّ نسيان ذاك المشهد، ولا سيّما المكان الأثريّ مع بركة الأسماك الملوَّنة، المسيّجة بسلاسل ضخمة، وبحضور صقر معدنيّ كبير. كان يوم عطلة رسميّة مليئاً بالأضواء. وكان لا بدَّ من وجود موسيقا ونكهات مختلفة، إلّا أنَّ ذاكرتي لا تسعفني إلّا بتذكّر الأضواء. حمل الجميع أضواءً في يوم الأحد ذاك. ارتدت أمّي قبّعة صغيرة من الحرير المكشكش. هي التي بادرت حين رأت المصوّر أمامها. هيّا بنا لنتصوَّر. وأخيراً تمكَّنت أمّي من جمعنا كلّنا وحثَّتنا على الوقوف أمام الكاميرا. من العار ألّا تكون لدينا صورة أسريَّة لنا كلّنا. بهذا المعنى لم تكن الصورة مجرّد لحظة سعادة، بل مسؤوليَّة أيضاً. قضيَّة معلَّقة مع القدر. اصطففنا. نظرة جانبيَّة مع ابتسامة صوب الكاميرا. اللمسة الأخيرة. الآن. انتباه.

بثبات، نظرنا إلى المصوّر. رجل بدين، عريض وطويل. راح يمسح جبهته الصمغيَّة بمنديل، وبدا كأنَّه يتحارب مع جسمه وملابسه. طقم منفّر، طويل جداً أو قصير جداً، يصعب تحديد ذلك. حرَّر ربطة عنقه وشدّها أكثر من مرَّة. أخيراً استعدَّ لالتقاط الصورة. ثبَّت عدسة الكاميرا على عينه، وقدّم رجله اليمنى إلى الأمام. انحنى قليلاً. أعادت إليه تلك الوضعيَّة شيئاً من التناسق الهندسيّ. "ابتسموا فلستم في عزاء"، قال لنا.

ثمَّ كتبَ عنوانه على ورقة صغيرة. بدا أطول حينها. راحت أمّي تبحث في حقيبتها عن محفظة النقود. فتحتها وأخرجت منها نقوداً بعمليَّة سريّة وخفيّة تقريباً. ظلَّ أبي بعيداً ويداه في جيبيه. اليوم يوم أحد، والصورة ستكون جاهزة يوم الثلاثاء ظهراً بكلّ تأكيد. جاء يوم الثلاثاء وذهبنا برفقة أمّي. لا. لم يذهب أبي معنا في تلك المهمّة. كان عنوان المصوّر في منطقة سوق سانتا لوثيا. وصلنا إلى شارع فرعيّ ضيّق، وتحقّقت أمّي من رقم البناء الموجود على الورقة، ومن ثمَّ طرقت الباب. لا أحد. لم يفتح أحد. عادت وطرقت الباب بقوَّة، ففتحت امرأة مسنَّة دفَّتي النافذة في المنزل المواجه وسألت أمّي: عمَّن تبحثين؟ عن المصوّر يا سيّدة!

وأغلقت الجارة النافذة بصمت جنائزيّ.

عدنا بعد يومين أو ثلاثة أيّام. لم نجد المصوّر ولا أحداً آخر في المنزل. في أيَّام الأحد صارت أمّي في أثناء تنزّهها تراقب وتدقّق النظر في كلّ شخص يحمل كاميرا. هذا رجل بدين، نعم! لكنَّ الناس يتغيَّرون. في أحد الأيّام رأته أمّي، أو اعتقدت أنّها رأته. بين الحشود المتجمّعة حول تومبولا دي لا كاريداد. نادته وركضت إليه فاتحة ممرّاً بين الحشود، غير أنَّ الرجل السمين ركض بسرعة الضوء واختفى بين الحشود. في بعض الأحيان، حتَّى الآن، أعتقد أنَّني أراه عندما أرى شخصاً يمرّ من أمامي لابساً بدلة أو معطفاً. يخيّل إليّ أنَّه المصوّر الضخم يمضي مسرعاً ويصل إلى بيته الحقيقيّ. يضع كاميرته المعطَّلة ويفتح غرفة التحميض حيث تقبع الذكريات الذهبيَّة لكلّ الصور التي لم يلتقطها. وهناك، نحن نقبع مبتسمين ومتّحدين كما لم نكن من قبل.

الرواية صادرة عن دار نشر نينوى، 2021.

0 تعليقات