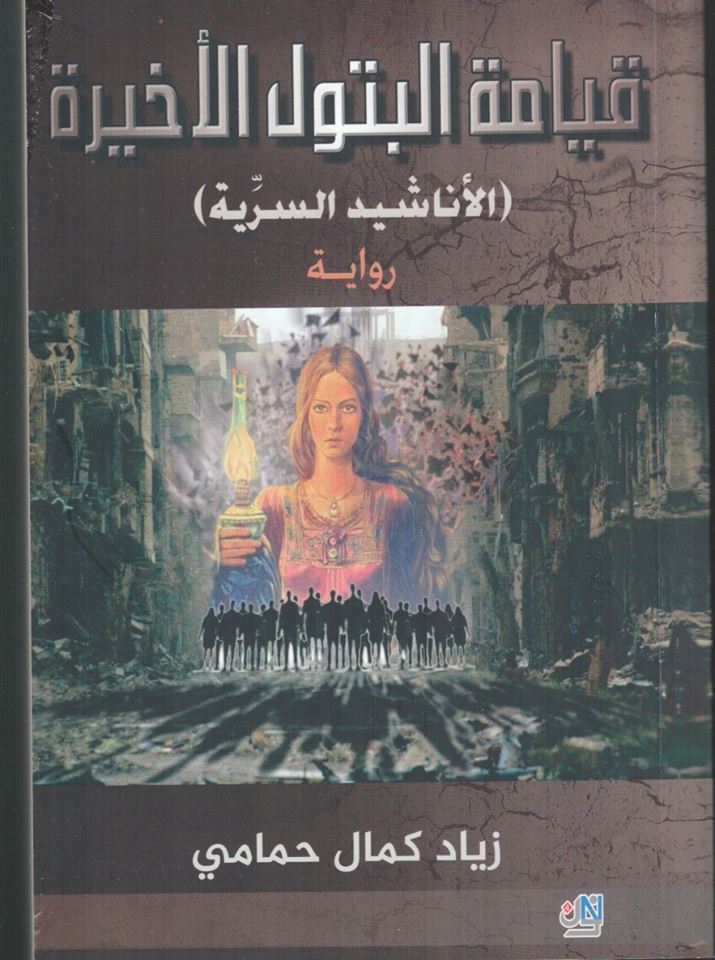

فصل من قيامة البتول الأخيرة - الأناشيد السرية

أمام الفوّهة العميقة، مكان سقوط البتول. كانت المفاجأة في تراكم حجارة صخريّة ضخمة لتكوِّن هرماً صغيراً يصعب إزالته. يركض رجال الخوذات الزرق، والبيض، ومختلفو الألوان، يحاولون إزالة قطع الحديد والخشب والحجر الأسود المتفحِّم، من تحت الأنقاض. يحفر الكلب المرقط "ميمو"، بأظافره الحادّة، باحثاً عن أيّ شيء يدلّه على مكان البتول، لكنّ حاسّة الشمّ القويّة التي اشتهر بها، تخونه هذه المرّة، ولهذا، وقف على أربعة مستعدّاً لأيّة مفاجأة قد تحدث الآن حاملاً عينيه المشهورتين بقوّة النظر، وقد أثار انتباه كلّ من رآه، إلّا أنّ أحداً لم يدرك ما يجول في رأسه.

لم يستوعب الأهالي، في تلك اللحظة المؤلمة، أنّ الكلب "ميمو"، ممتزجاً معهم في كلّ شيء، وأنّ حياته مرهونة بوجودهم، وهو يعدُّ نفسه مواطناً شريفاً، ولا يختلف عنهم في شيء، سوى أنّهم يمشون على قدمين منتصبي القامة، وهو على أربعة. الشيء الملفت للنظر أنّه يشعر بألم شديد، ولا أحد يشعر به، وعندما بدأت الاشتباكات الأولى، أحسَّ بحماسة حارّة تجتاز جسده، لكنّه لم ينطق بعد، وكفاه قولاً ما أثاره "الهلالي"، وقد دافع الأهالي عن مداخل ومخارج الحارّة، ولم يستسلموا، لكنّه شعر بحزن عميق، إذْ إنّ مقبرة الحيّ، قد اكتظّت بالشهداء، حتّى حارسها العجوز "أبو يقظان"، المشهور بحدبته التي تميّزه عن كلّ أهالي المدينة، قد دُفِنَ فيها على عَجَل، مع العشرات من الأبرياء. سمع ميمو الكلب الهتافات الأخيرة للحارس "أبو يقظان"، قبل أن ترديه رصاصة قنّاص لئيم شهيداً:

- الملاعين احتلّوا المقبرة بالخدعة.. حَرِّرُوها.. يجب أن تنام الأرواح في سلام.

صحا الكلب ميمو من تداعياته، تفرّس بقوّة في الخراب من بين أقدام المنقِذين، المسعِفين، وقد أثَّرت فيه مشاهد الخراب والدخان والغبار المنبعث من الحارة القديمة، المطلّة من الجهة الشرقيّة على مدخل المدينة، وذاك العسس المنبعث من الشُّرُفات الخشبيّة، وواجهات الدور المنحوت على أقواسها الحجريّة أولى أحرف الكتابة...! يشعر لبرهة خاطفة أنّ الأحجار الصمَّاء تعلن عصيانها، وأحسّ أنّها تمتلك القدرة على حماية نفسها، وأنّها ستحول دون تفتّتها، وفصلها عن جذورها، أحسَّ أنّ أظفاره الحادّة قد تتحوّل سيوفاً، أو خناجرَ، لا ريب في ذلك: "صحيح أنّني كلب بن كلب بن كلبة"، قال ذلك في نفسه، وأردف: "إلّا أنّ عشقي وجذوري هي هنا، في الحارة، ولن يغيّر ذلك في نفسي شيئاً حتى وإن كنتُ مجهول النسب".

حمل نفسه المرهقة، وراح يتجوّل بين الخراب والركام، ويساهم في عمليّات إنقاذ بعض النساء الخارجات من أقبية الدمار، والغبار.. ابتعدنَ عنه خوفاً وحذراً، لكنّه لم يفكّر إلّا في شيء واحد، هو حمايتهم من أيّ اعتداء آثم بقوّته المعهودة، واستغرب في نفسه قائلاً: "لماذا يخافون منّي؟ وأنا حارسهم الشخصيّ؟!" ولهذا، كان عليه أن يرسل إليهم رسالة تضامن وأخوة: "إنساحيوانيّة"، وهذا لن يحدث إلّا إذا قام بردّة فعل إيجابيّة، وقد عَدَّ نفسه أنّه يعيش في ظلّ اتفاقيّة استراتيجيّة دفاعيّة، في حال التعرّض لأيّ اعتداء خارجيّ، فيجب التعاون والتنسيق، والدفاع المشترك، وهذا حقٌّ له، ولكنّه استغرب، مرّة أخرى، إنّ المسعفين لا يبالون بوجوده، وربّما عدّه أحدهم، علّة على الوضع المتأزّم، ولهذا، صمّم أن يكون ردّه حازماً، في حال تعرّض أيّ مخلوق يمرّ بجانبه لأيّ خطر محدِق، ولن يسمح بأيّة حال، الاستمرار في تفتيت عظام الحارة الغارقة في القِدم.

يتفرّس ميمو الكلب في وجوه أهالي الحيّ، وهم يصدرون إشارات غضب بعيونهم الواهنة، يعبِّرون عن سخطهم بذهول. ها هم أولاءِ يقفون أمام مقام البتول، يصرخ "عبدو كوسا"، صانع الحبال وبائعها، الذي يهوى تربية الحمام، وله خبرة واسعة في ذلك:

- يا ناس، لو كانت عصفوراً دوريّاً، لكنت رأيتها، وعرفت مكانها..!

بينما يتمايل "نوري"، معقِّب المعاملات الشامل، نصف المحامي، كما يسمّونه، يهزُّ رأسه مستغرباً:

- العمى؟ أين اختفت البنت؟! والله لو كانت كلمة واحدة في ملف قديم، لكنتُ رأيتُها، وعرفتُ أين موضعها ومكانها؟!

يفحص "بكّور النوَّال"، صانع الأقمشة الحريريّة، على النول اليدويّ القديم، كلّ ما يحيط بالكتلة الحجريّة، يقف مذهولاً، وهو يقول:

-

مسكينة! بنت مثل الحرير ضاعت، إيه ه ه ه .. يا بلد!

يقترب الحاج عبد القادر الهلالي.. ينظر إلى الكتلة الحجريّة التي تشبه الهَرَم، أو المقام المقدَّس، يصرخ في جموع الحاضرين المستغربين:

-

يا الله يا جبّار، إنّه قبر أو مقام البتول، لا تقتربوا منه، لا تزيلوه، ازرعوا حوله شجر التين والزيتون وباركوه.. ويردف لهم محذّراً:

-

خذوا حذركم ، ربّما كانت هناك قذيفة أخرى..

ينفضُّ الأهالي عن المقام الجديد، يبتعدون عن البقعة الصغيرة، التي من المرجَّح أن تكون البتول قد سقطت فيها، ويستمرّون في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يهرولون بين الغبار، والدمار، يحمل "أبو حسون"، الكوّى، طفلة مصابة، يركض بها نحو عربة نقل خشبيّة بثلاث عجلات، يُمسك مقبضَيْ العربة عكسيّاً، يجرّها بساعديه القويّين، يجرّها خلفه، تماماً، كما يجرّ الحصان العربة التي خلفه، أما "نوري"، معقِّب المعاملات الشامل، نصف المحامي، فإنّه، يضرب رأسه بيديه، وهو يصيح:

- راحت علينا .. راحت .. خلص .. راحت..

في حالة من الهياج، والصخب، والذهول، ومن بين أقدام الجموع، يستطيع "ميمو"، كلب الحارة، أن يرى بعض الأهالي، وهم يحملون ما تبقّى من أثاث بيوتهم على أكتفاهم كالتوابيت، يتفرّس فيهم أكثر.. يرى طفلةً حافيةً لا تتجاوز العاشرة، ثيابها رثّة، تبكي بشدّة، وضياع، تتمسّك بدميتها الممزَّقة! وثمّة امرأة تجلس القرفصاء على الأرض، وقد تصاعد الغبار الكثيف أمامها بشدّة، وها هي ذي تنثر التراب على رأسها، وتصرخ بأعلى صوتها:

- يا ويلي! أين سنذهب؟ خربوا بيوتنا، الله يخرب بيوتهم. يا ويلي..ي..ي.

يعبر "أبو الرمز"، الفلسطيني، مدرِّس الأطفال في المدرسة الابتدائيّة سابقاً، الذي تجاوز السبعين موتاً من العمر، ذو السحنة السمراء، والعينين العسليّتين الواسعتين، يعلِّق دائماً على ياقة جاكيته أو قميصه، مجسَّماً صغيراً للمسجد الأقصى، يرتدي الكوفيّة الفلسطينية، ويحمل كتباً بيد، وعكّازاً باليد الأخرى، حركته بطيئة، وقد قضى عمره في قراءة الكتب، والصحف، ها هو ذا يعبر من أمام دار أبراهام القريبة من الزاوية الغربيّة لمعبد "الصفراء"، وهو عبارة عن دار واسعة، أشبه بفيلّا مؤلّفة من طابقين، يختفي بابها الكبير خلف شجرة تين عملاقة، لا تُؤكَل ثمارها لأنّها قاسية، وطعمها مرّ بل علقم، نوافذها الدار المقنطرة محميِّة بالحديد، وقد نُقِشَتْ عبارة "دار اليازار فارحي بن أشعيا 1824"، على جبهة الباب الحجريّة المتهالكة. يتفرّس أبو الرمز بحدّة في هذه الواجهة، يشعر بالريبة من سكونها، وصمتها، وعدم إصابتها بأيّ قذيفة كانت، ولو بمقلاع من حجر!

يجول بنظره حولها، يحسّ أنّها خالية من أيّة حركة، كأنّ أبراهام وعائلته قد غادروها، بعد أن أحكموا قفل بابها بعناية فائقة. يتذكّر فوراً طفولته، ومأساة عائلته أثناء حرب 1948 م، حين هرب والده، من القدس الشرقية، إلى مخيَّم على أطراف أريحا، خوفاً من بطش العصابات الصهيونيّة المتطرّفة، وكان والده يظنّ أنّه بعد انتهاء الحرب، سيعود كلّ شيء إلى ما كان عليه، ولكنهم حين عادوا، فور انتهاء الحرب، كان منزلهم قد تمَّ اغتصابه من قبل جماعة محاربي داود، وارتفع العلم الإسرائيلي على سطحه، ورسمت "المينورا"، بشمعداناتها، ذات الفروع السبعة، على جداره الخارجي، ورغم كلّ الشكاوى، والاحتجاجات، وإبراز صكوك التملّك للعقار، والعقود الموثَّقة، إلّا أنّ كلّ ذلك لم يجدِ نفعاً، وقد صار البيت المقدسيّ، حقّاً لعائلة يهوديّة مهاجرة من بولونيا، ولم تعتبر السلطات الإسرائيلية ذلك استيلاءً بالقوّة، ولا استيطاناً، ولا احتلالاً، بل اعتبرته تحريراً واستعادة لأرض يهوديّة بموجب حقّ إلهيّ مقدّس! وحين كان يعبر والده، من أمام الدار، كما يعبر هو الآن، كان يلمس الباب بأنامله، يشمّ رائحته، يتلمّسه، كما يلمس العَريس جسد عروسه، في ليلة زفاف ساخنة، ويقول له:

- لا تنسَ يا عصام، هنا ولدنا، هنا جذورنا، أنا، وأنت، وأجدادنا.

قال أبو عصام ذلك وبكى، انهمرت دموعه، ومن يومها، رحلت العائلة، من مخيَّم إلى آخر، حتّى استقرّ بهم الحال أخيراً، في هذا الحيّ البائس، وها هم أولاءِ الآن، بعد اندلاع الحرب، أيضاً، يعانون من الهرب، ربّما إلى مخيِّم آخر. تزدحم هذه الذكريات المؤلمة، وتنتفض من حين لآخر، ولكن، وللمفارقة، ها هنا، في الحارة، وغيرها، يحتفظ اليهود بدورهم، ونقوشهم على الجدران، ومعابدهم، لهم الحقّ في كلّ شيء، في حين أنّنا، نُسلَب كلّ شيء! لا يحقّ لنا الترشّح ولا المشاركة في الانتخابات، حتّى تملّك العقارات لا يمكننا ذلك إلّا في حال وجود عائلة، ولدار واحدة فقط، حتّى السفر ممنوع علينا كلاجئين فلسطينيّين إلّا بعد الحصول على الموافقات الرسميّة، والحصول على وثيقة سفر خاصّة باللاجئين، هكذا قال أبو الرمز، وتساءل:

- متى سنعود إلى وطننا؟ متى؟!

في هذه اللحظة، كانت "أمّ القطط"، تلك المرأة العجوز، العانس، الضئيلة حجماً، الرشيقة حركةً، التي ترتدي ملابس غريبة بألوانها المتناقضة، تفتح باب دارها، الذي تفوح منه روائح مقزِّزة، تنظر بذعر، يظهر شعرها الأشعث، ثمّ تغلق باب دارها بقوّة، تغيب خلفه، تبحث عن قططها، واحدة تلوَ الأخرى، فلا صديق لها، غير قططها الكثيرة، لعلّها حظيرة كاملة، أو عشيرة ما، وهي الزعيم، دارها مملكتها، ولا يهمّها شيء آخر خارجها. تخرج فجأة، تنادي على بعض قططها الهاربة، أو المقتولة، تُعلي من صوتها، تنادي كلَّ قطّة باسمها، فلكلّ قطّة اسم، يسمع "عبد السلام" صوتها، وكان يصوِّر الأحداث "بكاميرا موبايله"، وَيُؤَرْشِفُها، يلتفت نحوها، يوجّه عدسة "الكاميرا" نحوها، هي لم تهتمّ به، تظلّ مناديةً على عدد من القطط المفقودة باسمائها:

- أين أنتِ يا سوسو؟ تعالي يا روحي، أنا هنا، لا تخافي.

تلقي "أمّ القطط"، عدّة أسماء، باحثة عنها، ولكن ليس هناك من قطّ واحد يردّ، أو حتّى أفعى سوداء، أو ذئب ما، تختفي أصواتها بين الحجارة المحطَّمة، وصياح الأهالي، الذين يركضون، هنا، وهناك، ولكنّها، عندما، تفرّست في "الكاميرا"، صاحت معترضة، ومدّت يدها، وأظافرها، كقطّة شرسة:

- تريدون تصويري حتّى تضحكون مني..! وتجعلون الناس يضحكون..!

تمدُّ يدها، وأظافرها الطويلة، كقطّة شرسة، محاولة أن تخطف "الكاميرا"، من يد "عبد السلام"، وهي تقول:

- والله لأشتكي عليك للشرطة.

لكنّها، في هذه اللحظة، بالذات، تلمح من بعيد، إحدى قططها، مرميّةً أمام باب الدار، التي اختفى فيها "الجقجوق"، والمرأة المجهولة، المغدورة. تركض "أمّ القطط"، نحو قطّتها الشهيدة، تضمّها بعطف وحنان أموميّ، وتبكي بشدّة غير متناهية.

تمدُّ العجوز العمياء "الثريَّا"، أخت "أمّ القطط"، غير الشقيقة، عصاها الخيزرانيّة فوق حجارة الأزقّة والركام، وتخرج من باب الدار، تسير الهوينى، كأنّها تهرب من سجن أختها الأثيم، بعيداً عن ممانعاتها المستبدّة، تمشي ببطء شديد بتأثير آلام "الروماتيزم"، في مفاصل فخذيها، إلّا أنّ عنقها طويل، كعنق الزرافة، ومَن يتأمّل حركة رأسها المتوثِّبة، المتأمِّلة، يعلم أنّها امرأة مُفعمة بالذكاء، تحاول أن تساهم، رغم عميها وعجزها، في إخماد عسس الدخان والغبار، وأن تطرد ذاك الخوف المعشِّش في قلبها، مثل كلّ أهالي الحيّ، إنّها ترى الذي لا يرونه، رغم عميها الولادي، فهي امرأة تستطيع الرؤية من خلال تذبذب الأصوات وانبعاثها، عن بعد، وعن قرب، وتمتلك خاصّيّة أخرى غريبة، إذْ إنّها ترى أيضاً من خلال تفسير الروائح المختلفة! فالرائحة عندها بمثابة الصورة الحسّيّة غير المكتملة، وهي بالطبع، لا تستطيع أن تميّز بين الألوان، وهذه نقطة ضعفها البصريّة. ذات يوم كانت تجلس مع البتول تمسِّد قدمها اليسرى التي علاها اللون الأزرق القرمزيّ، نتيجة سقوطها من السلَّم الخشبيّ المتشقّق، حين كانت تتسلّق بجانب عريشة الياسمين، وتقتطف الوريقات العطرة البيضاء العالية، وهذه مهنة أتقنتها كممسِّدة ومجبِّرة لكسور العظام ورضوضها، وبعد أن انتهت من لفّ قدم البتول بالشاش الأبيض، راحت تمسِّد شعر الصبيّة الطويل، بحنان أموميّ رقيق، وتعقده بشكل شلال منسكب بأريحية، وتنسيق مدهش، كجدائل مهرة أصيلة، بحنان أموميٍّ رقيق، وحين قالت لها البتول:

- لحظة، أريد إحضار المرآة.

ابتسمت العجوز الثريّا، وأجابتها بدعابة لطيفة:

- إنّني لا أحتاج إلى مرآة..! صدّقيني، إنّني أراكِ، وأرى نفسي، من خلال خفقات قلبكِ الطيّب، ورائحتك المميّزة بعطر الياسمين..

تستغرب البتول ذلك، وتتعجَّب! إذْ كيف تستطيع أن ترى "الثريا"، الأصوات، وتتفرّس في الروائح، وتفسِّرهما؟! لحظتها أرادت أن تسألها عدّة أسئلة، ولكنّها شعرت بالخجل، فنظرت طويلاً، إلى عينَي زائرتها المشعَّتين بالألق والأرق، حينها شعرت أنّها وجدت الجواب.

تخطو "الثريا" العمياء، بالقرب من المسعفين المنتشرين بين الحرائق والأطلال، تسبقها عصاها الخيزرانيّة التي تنبض كعقارب ساعة "باب الفرج"، تميل برأسها نحو وجود المنقذين، تمدُّ أذنيها باتّجاه تلك الأصوات الهستيريّة، ها هي ذي ترى الأصوات اليائسة مضرَّجة بهلعها، وخوفها، وحذرها، والقلوب الخافقة تتحرّك بقهر فوق تلال الرماد والدخان، كأنّها سجينة، ولم تستحمّ منذ ألف عام وعام، وقد وُئِدَت الأحلام التي كانت، قبل الحرب، تتفتّح مثل أزهار الربيع، وها هي ذي اليوم تذوق طعم الانهيار المرّ، والغبار. تتقدّم بصورة هستيريّة متفاعلة مع الأحداث الفجائعيّة، الأليمة، تتعثر بجثّة هامدة، دامية، تقع على الأرض، تزحف على قدميها، ترتجف يداها، ترتعش، يرتجّ رأسها، تتحسّسه، تمسح عينيها، ترى كلّ شيء يغرق في الموت والخراب، تنتابها لحظة صمت مريعة: "أنا لست مجنونة، لم أفقد عقلي بعد"، هكذا قالت في نفسها، وأردفت: "ربّما كنتُ الضحيّة، بل أنا هي، وما عليَّ الآن سوى أن أرمي عقدة "الاضطهاد"، بين أطلال الركام. فجأة يمسكها "عبد السلام"، ينهضها، يقول لها:

- لا تخافي، امسكي يدي.

تحاول أن تُبعدَ يدها بقوّة، يستغرب من تصرّفها، ولكنّه، حين يتحرّى حركات يديها، يتأكّد أنّها تريد أن تعتمد على نفسها، لا تريد المساعدة من أحد. بغتةً، تشمُّ رائحته، وكانت قد سمعت صوته، وهذا يعني لها أنّها رأته ببصيرتها المميّزة، ولهذا، هتفت له:

- أنتَ عبد السلام، أليس كذلك؟

لم يستغرب عبد السلام تعرّفها عليه، فقال لها:

- أنا هو، الرجاء أن تأتي معي، يكفينا ما يحدث لنا.

مشت "الثريا" معه، بعد أن أطمأنّت، غير آبهة بآلام قدمها، ولم تقل له أنّها تكره رائحة العسس، والدخان، خاصّة تلك الروائح المنبعثة من احتراق اللحوم والعظام، كما تشمُّ ذلك اليوم، ولكنها تتقيّأ، إذْ يتراءى لها أنّ تلك الرائحة من صفات الحطب الجافّ، والعقوبة الإلهيّة، كسعير نار جهنم، ومادام الأمر كذلك، فلماذا يستلب الإنسان حقوق الله، ويماثله في حرق البشر، كما يحدث الآن؟!

في ركن آخر من الحيّ، يتسلل "الجقجوق"، صاحب القدم العرجاء، ابن "زيزفونة"، الداعرة، نحو جثّة امرأة قد فارقت الحياة بتأثير إصابتها بشظيّة، يجرّها إلى داخل دار مهجورة، مهدَّمة. يتلصّص على الأهالي، يتأكّد أنْ لا أحد قد رآه، تجحظ عيناه، يجرّ الجثة، وهي لامرأة في الثلاثين، يجرِّدها في البدء من أساورها الذهبيّة، وخاتمها، يتأكّد أنْ لا أحد قد انتبه إليه، يمدُّ يديه المرتجفة إلى صدرها، يتلمّس شفتيها، ساقيها، يتوقّف قليلاً، يراقب حركة الناس الهائجين، ثمّ يحمل الجثّة، ويدخل بها إلى قبو الدار، واثقاً من خطواته التي لا تخشى من الموتى، فالجثث لا تتكلّم، لا ترى ولا تتألّم، الجثث باردة، وهي شريك مرحَّب به، ولا يمكن لها أن تحدِّق باشمئزاز في وجهه المقرف، هذا هو هوسه الرهيب، القديم المتجدّد، إذْ إنّه سُجِنَ في مراهقته الأولى لأنّه اغتصب طفلة صغيرة لم تتعدَّ العاشرة من العمر، يقوده تفكيره الشيطاني هذا، إلى أيّام الحرمان التي قضاها وهو يعمل "وقّاداً"، في "قميِّن" حمام الحارة الشعبيّ حيث كان يوقد النار في فرن تسخين الماء، يلقي "البيرين" تحت الحوض لأجل أن يغتسل الآخرون، وينظّفون أدرانهم، هو يعرف أنّ الحمّام الشعبيّ يكون خاصّاً للنساء بعد فترة الظهيرة، إلى ما بعد أذان العشاء، وفي تلك المساءات، كانت هوايته الوحيدة أن يتخفّى، ويصعد إلى سطح الحمَّام، متحاشياً أن يراه أيٌّ كان، ومن تلك القمريّات الزجاجيّة، يتلصّص على النساء العاريات، اللواتي يتفنَّنَ في شتّى أمور النتف والتنظيف والتدليك، هذا هو عالمه، وإذا كانت النساء قد نفرت من بشاعته، فإنّه ينتقم منهنَّ بالطريقة الأكثر إثارة، وها هو ذا يستلقي عارياً تماماً، فوق جثّة المتوفاة، يجد متعة لا توصف في ذلك، يتهيّأ له أنّ الجثة تستسلم له، لا ترفضه، ولا تكرهه مثل الأخريات، يحسُّ أنّه يعيش معها وجهاً لوجه، وأنّها لا تخاف منه، أو لعلّها تعشقه، ولهذا، لا تمانعه في أيّ شيء يشتهيه، وها هي ذي تلبي رغباته الدفينة التي ليس لها حدود.

الرواية نت

0 تعليقات