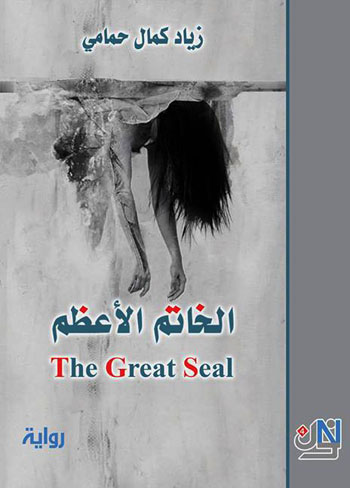

فصل من رواية "الخاتــم الأعظـــم"

تدور عجلة الزمن بالدكتور زين، تجرده من وجوده.. هل أنا هو: أنا..؟! أم أنتَ هو أنا؟! بل من نحن جميعاً؟! وأين نعيش؟! ماذا يحدث لي .. وكأنه يحدث/ ولا يحدث؟! ثم ما معنى أنني رأيتُ وحدي انفجار الغيمة الغريبة، ذات الأجنحة المتكسّرة، وهي تتكوّر حول مركزها كخاتم أسود مرسوم من رموز وإشارات مبهمة، وحين تهيمن العتمة على سماء وحواري المدينة، تظهر كخاتم ملك الجان الأحمر، وتتفرع إلى عدة خواتم أخرى متشابهة؟! يحار، لا يجد تفسيراً، ويستمر في سؤال ذاته: كيف تحيلني/نا الفاجعة إلى بيدق في لعبة شطرنج، أو إلى روح شاردة بلا توازن، بلا وجود، والحاضر أقسـى مما يحتمله جسد آدمي وروحه، أو أي حيوان من فصائل الحيوانات الشاردة أو الضالّة أو الشرسة، تتلبّد مشاعري كإنسان يعشق البساطة في الحياة، والحرية، والسلام، والعدالة، وأكره الاعتداء على أيّ شيء في الوجود حتّى لو كان نملة صغيرة، أو قطّة، أكره الحزب الحاكم الذي سرق البلاد والعباد ، وكل زبانية الحكم ، وأبكي لموت عصفور من البرد قد أجده مرميّاً على زاوية من الرصيف، أو تحت ظلّ شجرة خضراء، تقهرني كل أشكال القمع والطغيان: - أه ه ه كم كنَّا جبناء ؟! كم كنَّا جبنــــ .. ـــاء ؟! تؤلمني تلك المشاهد غير المعتادة، المروّعة، ومن ينظر إلى أبعد من أنفه، يرى أن كل شيء في المدينة العتيقة صار حريقاً شاملاً لكلّ ما هو موجود، وخراباً عارماً لكل ما هو ساكن أو متحرك، حتّى الشجر تنبعث منه رائحة عسس الدخان، والكلاب الشاردة قد اتخمت من أكل لحوم القتلى المرميّين على قارعات الطرق التي كانت آمنة ذات يوم جميل، ترتعش أفكار د.زين المشتّتة من تلك التساؤلات الصادمة: - ماذا أفعل وأنا ربّ أسرة وهبتها عمري وحياتي وكل ما أستطيع تقديمه في هذه الحياة الدنيا؟. بل كيف سأنقذ أولادي الشباب، ولم يتجاوز أكبرهم خالد، الرابعة والعشـرين من العمر، وربما يطلبونه للخدمة الاحتياطية في الجيش الذي يحارب كما يقول هو العصابات المسلّحة التي احتلّت كثيراً من المدن والبلدات المختلفة، ونصف مدينتي.. والنصف الآخر ما زال بيد الطرف المقابل، والاقتتال بكافّة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وقاذفات الطيران الحربية، ومدافع (جهنم)، تستمر بلا توقف مثل عقارب الساعة..؟! وماذا أفعل، وابني الآخر مجد في عمر السحب لخدمة العلم ، وأيضاً عليه أن يقاتل أصحاب الأعلام الخضـراء والسوداء والبيضاء مثل أخيه، وكلّ فريق من المتصارعين يختطف الشباب الذين هم بمثل أعمار أولادي وأصغر، وبشتّى الأعذار، للخدمة في القتال الدائر، وكما يقولون: للجهاد المقدس من أجل انتصار الثورة.. أو.. للدفاع عن الوطن ضدّ الحرب الكونية التي يتعرّض لها.. أو.. للجهاد ضدّ النظام القائم المستبد.. أو الانضمام لرجال الثورة ضدّ نظام الحكم الطائفيّ الجائر، ماذا أفعل؟! وإلى أيّ فريق أنضم وأقاتل أنا وأولادي؟! وهل أستطيع السيطرة عليهم، وفرض الأمر الذي أجده ناجعاً، وقد استقلّ كل واحد منهم بشخصيته وأفكاره، وآرائه، يصرخ ابني مجد عالياً: - اتركوني.. سأسلّم نفسي للجيش وأحارب هؤلاء الكلاب المسلّحين.. يعارضه أخوه خالد ويقف في وجهه مانعاً إيّاه من الخروج: - ألا تفهم.. الجيش يقصفنا بالطائرات.. يقتلنا.. ولا يفرّق بين مسلّح أو مواطن مسالم.. يجيبه مجد بغضب: - وهؤلاء يقصفون نصف المدينة الآخر، ويقتلون الأبرياء. يصرخ الأب/ الدكتور زين، فيهما بشدّة وحزم، قد أكون أنا، أو أنت، قد استشفّ خيط الحقيقة منذ البداية: - نحن لم نُخْلَقْ لهذا.. افهموني يا أولادي.. لن ننضمّ لأي طرف... وكفى. وبغضب عارم وتصميم قويّ يردف لهم: - لن أسمح لكم بأن تقتلوا بعضكم بعضاً. لا أريد لأحد منكم أن يكون قاتلاً ظالماً، ولا مقتولاً مظلوماً. تدبُّ الخلافات الحادّة بين الأخوة.. بين الأهل، والأقارب، وأبناء الخال، والعمّ، والجيران الذين كانوا يتعايشون بمحبّة ووئام عبر عشرات السنين، ومئاتها، وكل واحد من المختلفين ينحاز إلى فريق من المتخاصمين، منهم من هو مع الثورة، ومنهم من هو مع النظام الحاكم، ولم تعد للوسطيّة أو السلميّة مكان ، وما أكثر أخوة الدم والياسمين الذين انضموا للاقتتال ضدّ بعضهم، وصار السلاح، والقتل المباح هو كلمة الفصل بين المتخاصمين. تنزّلت من عيني الشيخاني، عدة قطرات من الدمع حارقة، وها أنتَ، والدكتور زين، تحاولان أن تعرفا سبب بكاء الجار العزيز، وأنتما تعلمان أن هذا الرجل النحيل الذي يتمتّع بذكاء خارق، وبنية متماسكة، ودود، وهادئ، وهو بطل عربيّ سابق في لعبة الشطرنج، وكان يفاخر بذلك، ويحكي عن هوسه الشديد بها، وتمتّعه بغرامها أكثر من أي لذّة قد تهبها المرأة العاشقة لمعشوقها، وكان يقول دائماً: - إنّ رقعة الشطرنج بالنسبة لي هي أجمل من حوريات الجنّة. يقوده هذا العشق إلى حدّ أنه يحمل كثيراً في سهراته الكتب المتخصّصة، ويحاول أن يفكّ رموز وأسرار نقلات أصغر بطل للعالم الروسي كاري كاسباروف، الذي ولد في باكو، بأذربيجان لأمّ أمريكية وأب يهودي، ويعتبره مثله الأعلى، لأنّه كاتب ومؤلّف أيضاً، وناشط سياسي حرّ اعتُقِلَ غير مرّة، وترشّح لرئاسة الدولة، ولكنّه لم يفز بها، وها هنا، في بداية الحرب، كان يداعبه الخال. يسأله: - هل تفكّر مثل كاسباروفِكَ، و تترشّح لرئاسة الجمهورية؟! يضحك الشيخاني، وهو يؤكّد: - وَلِمَ لا!؟ ألستُ مواطناً ويحقّ لي الترشّح. يستطرد في حكايته، وفي خضم الانفجارات، فإنه يستلهم فكّ الرموز الشطرنجيّة من معجزة الشطرنج الأمريكي بوبي فيشر، الذي أعاد سبب أحداث الحادي عشـر من سبتمبر للظلم الذي مارسته الولايات المتحدة في العالم وأنّه بدأ يرتدّ إليها، وحينذاك يحدّثنا أنّ صحفية شقراء حادّة الذكاء سألته: - هل أنت معاد للسامية؟! أجابها كمن حاصر الملك وقال لها: - لا، ولكنني لا أكره العرب. تمّ اعتقال فيشر، بسبب تصريحاته المعادية للسامية، سُحِبَتِ الجنسيّة منه، وصار رجلاً بلا وطن، ولكنّ المفاجأة، كما يؤكّدها لنا، كانت حين أرسل بوريس سباسكي، منافسه القوي على بطولة العالم رسالة إلى الرئيس بوش الأب، قائلاً له: - لقد لعبت أنتَ في بلادي يوغوسلافيا كثيراً، ولكن قانون بلدي لم يستطع أن يمنع ذلك، فأرجوك إمّا أن تطلق سراح بوبي فيشر، أو أن تعتقلني معه في السجن نفسه، وفي الغرفة نفسها، ولكن أعطنا رقعة شطرنج. تذوب تلك الذكريات، والحكايا التي كان البطل الشيخاني، يرويها، ويحاول أن يفكّ رموزها، ومعانيها، وتهطل دموعاً حارّة على خدود الفاجعة، حين يقول لنا: - ابني الكبير أحمد التحق بصفوف الثورة قنّاصاً، ومدرباً لدروس القنص لزملائه المتطوعين، وابني عبد الكريم يقاتل الثوار في غوطة دمشق، والخوف حين يلتقيان، فمن سيقتل الآخر؟! على حافة القلق، يتنهّد الألم في عمق الجراح.. يتفرس د.زين، في وجه طفلته نوران، التي أكملت عامها السابع منذ أيام قليلة، ولكن لم يستطع أحد أن يذكّرها بذلك، ولم يجرِ لها أيّ احتفال. نوران تجلس تحت ضوء القمر، جانب الشبّاك المطل على جنينة المنزل الأرضي، يستلقي أمامها دفتر الرسم وأقلام ملونة، ترسم، تمزّق صفحة وراء أخرى، تعيد تشكيل خطوطها المبعثرة، وألوانها غير المتناسقة: - ترسم دبابة تطلق النيران على الأطفال. - ترسم وردة مضرجة بندى الدم الذي يسقط منها دموعاً حمراء. - ترسم قلباً مسيّجاً بالنيران. تمزّق الصفحات، يتمزّق قلبه ويتناثر فوق تلال القهر، يتزلزل كيانه، تتوقّف كلماته التي يريد أن يرسلها إليها، وتتعثّر الحروف بعد أن تصل إلى طرف اللسان، تنبعث خفقات الطفل الذي في أضلاعه، وثمّة صوت رهيف يهمس في أذنيه ليخبره: كم أنتَ بريء، صغير مثل عصفور. يحاول أن يغمض عينيه، ولكنه يشعر بحركة مريبة، ينظر في عتم الظلام، تحت نور القمر، يرى شريكة عمره المصابة بالاكتئاب منذ سنوات طوال، تمشي، تترنّح، ترتجف، تبتعد، تقترب، تميل في خطواتها مثل سفينة في بحر هائج، ولم تشعر أنها تمشي على الأرض، وحين أمسكت كأس الماء لتشرب منه، سقط من يدها، وانكسر، وهذه عادة صارت طبيعية بفعل التكرار، حتّى أنها كثيراً ما تمسك السكين أثناء عملية الطهي، ولكن بقوّة مؤلمة ممّا يتسبّب بجرح أصابعها من شدّة الضغط، ولكنها لا تشعر بألم، يسمع غمغماتها بكلمات غير مفهومة، ولكن صوتها يتلاشى، يدرك أنها قد استزادت في شرب حبوبها المضادّة للصَّرَع، وأنها في حالة مخدّرة تفقدها بعض شعورها بالإحساس التامّ، وهذا ما يؤكّده وجهها المتراخي الخالي من التعبير. يتنهّد بعمق وهو يتذكّر ليلة البارحة حين رافق جاره الخال أبو محمد، وزارا معاً ضفّة نهر قواق لق، والذي أرتدى اسماً جديداً: نهر الشهداء علّهما يعثران على جثّة أحد ما من المعارف المفقودين، أو شيءٍ ما يدلّ على مريم، أو على أيّ سرّ يكشف مَن يقتل الأبرياء ليلاً، ويرمي جثثهم على حافّة الجسر، أو في المياه الآسنة، بين الطحالب، والطين الذي تغيّر لونه، وفاحت منه روائح الموت، والعفن المستشري في مجراه، وعلى جانبيه، يتأوّه بترنيمة حزينة: آه ه ه ه يا لأسرار النهر الغريبة!؟ كم تروّعين أهالي المدينة العتيقة، وما انتهت حكاياتكِ السرّيّة بعد..؟! أمّا نوران، فتستمر في عتم الليالي بالرسم، وإعادة التشكيل اللوني للوحاتها غير البريئة، الممزقة! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روائيّ سوريّ الرواية صادرة عن دار نون السورية 2015م.

0 تعليقات