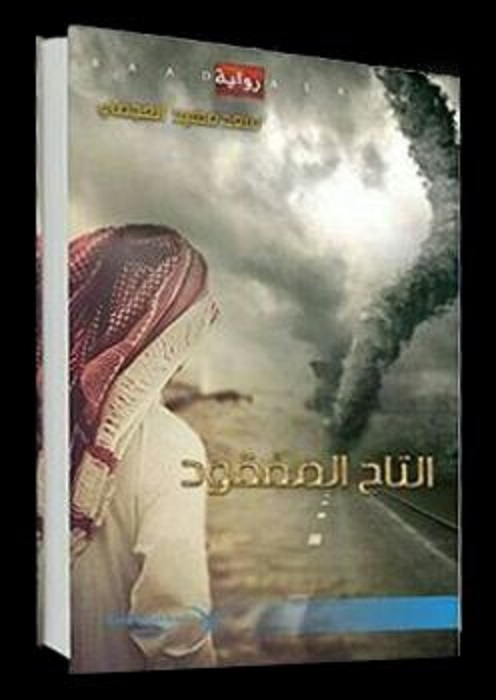

فصل من رواية "التاج المفقود"

تعلقت عيناي بلوحة الوصول الإلكترونية في صالة مطار الكويت الدولي، حين أُعلن عن تأخر الطائرة القادمة من نيويورك ما يقرب من ثلاث ساعات بسبب ظروف طارئة، تلاعبت بي مشاعر شتّى بين شوقٍ وعتاب، لهفةٍ وترقب!كنت بانتظار رؤية ابني طارق ذي الثمانية و عشرين عامًا، الآتي لزيارتي وزيارة الوطن لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن. لم يزعجني الأمر كثيرًافلمتكن تربطني به لهفة اللقاء؛ إذ كانت أمّه الأمريكية تضنّ عليّ بأخباره، ولم تترك لي من إحساس بأبوّته إلا تلك الطلبات الملحّة في نفقات تربيته الباهظة جدًا. أيّا كان الأمر- في الحقيقة - كنت أتمنى أن يكون ولديأفضل منّي! وكعادتي في القضاء على ملل الانتظار قررت أن أقطع الوقت بالمطالعة، فوقع نظري على كتاب تناولته فورَ أن قرأت اسم الكاتب: مصطفى حسين وكان بعنوان: مهمّة سرّية في العراق. اسم له في الذاكرة رنين! نبشتُ في أعماق الذاكرة، عن أول معرفتي بمصطفى. *** كان ذلك مساءَ ليلة ممطرة من ليالي السرايات- موسم الأمطار العاصفة- في أبريل 2003، حيث كنتُ بانتظار مصطفى الذي هاتفني عصر ذلك اليوم طالبًا لقائي لأمرٍ هامّ وعاجل، وقد رفض الإفصاح عن الأمر قائلاً : " - سأكون عندك في الساعة السابعة مساءً". بقيتُ وحيدًا بعد هروب زوجي الأمريكية بولدي إلى بلادها، ولم أرزق من زوجي الحالية سارة - ذات الأصول القبلية- بأولاد، فقد عاشت لأجل نفسها بعد أن تنسّمَت عبير الحرية التي منحتُها لها، وتناست وجودي! تأملت حديقة منزلي المهملة بأزهارها الميتة، والنافورة المهجورة، وشجيرات السور غير المشذّبة، وقد انعكست خيوط من أشعة الشمس على المشهد، تحاكي شيئًا مفقودًا في نفسي يعيد إليها طعم الحياة.. ذلك هو حلمي الدائم الذي كان يتوارى من حين لآخر بحثًا عن فرصة ليعود.. كبرت وكبر معي، مرضت ولم يمرض!. هو مجدٌ أتوق إليه بالفوز بتاج يميّزني! وكأنَّ الفرصة قد اقتربت من جديد! *** عند المساء وقفت قرب النافذة أرتقب قدوم مصطفى.. يمكنك أن تميّز الرجل العسكري من دقّة مواعيده! كانت أضواء الشارع القوية تنعكس على أسطح السيارات المغسولة بالمطر وهي مسرعة؛ فترسم ألوانًا متداخلة في الأجواء أمام ناظري، حين لمحته أخيرًا يخرج من سيارته، ويجرى بسرعة ناحية منزلي في منطقة سلوى. -"المطر شديد في الخارج!" بادرني وهو يمدّ يده مصافحًا، وأنا أجيبه بما يليق به من عبارات الترحيب. كان ذا هيئة مرتبة، وسحنة بملامح مريحة، تجلّلها لحية خفيفة أطلقها ربّما لتناسب الصلع الذي اعتلى قمة رأسه، رحبت به وأنا أرى الخاتم في خنصره دليل مذهبه الشيعي. تقدمته إلى مكتبي وأشرت له بالجلوس، حيث جلس في المقعد المقابل مباشرة، ثمّ نثر أشياءه على مكتبي، ودون مقدمات قال حين لمح التساؤل في وجهي: "- جاسم الغريب! أنا مكلّف بإبلاغك بطلب الموافقة على مهمّة خاصة". تملكتني قشعريرة جعلت يدي ترتجف، وأنا أقدم له فنجان القهوة العربية الساخنة برائحة الهيل النفّاذة: - "تفضل، ولكن أيّة مهمّة؟" أجاب وهو يرتشف قهوتي باستمتاع؛ إذ كانت لزوجي سارة طريقة مميّزة في إعدادها. "- مطلوب منك المشاركة في مهمّة سرّية في العراق!" سألته غير مصدّق: - "العراق!" -" أجل. " " - أفهمني بهدوء ما طبيعة هذه المهمّة؟" - إنها مهمّة حساسة، والجهات الأمنية وجدتْ أنه من الأفضل أن تُسنَد لجهة غير رسمية." عجبًا! كنت قد اختفيت عن الأضواء منذ أحداث مركز ( التاج ) العام 1991، فما مبرّر اختياري أنا بالذات لمهمّة في العراق؟ كأنّه قرأ أفكاري؛ فتابع وهو مستمرّ بالتحديق في وجهي: - "اللجنة المشكّلة تجدك أفضل من يقود الفريق؛ بما لك من علاقة طيبة مع أعضاء السفارة العراقية سابقًا." أجبته ببطء: - "أمهلني بعض الوقت لأستجمع أفكاري، وسيصلك ردّي قريبًا." نهض وكأنّه كان مستعدًا لسماع هذا الردّ. تفقّد نظارته ومفاتيحه، وجهازه المحمول نوع أوكسجين، ثمّ مدّ يده مصافحًا وهو يقول: "- أرجو ألا يكون بعيدًا؛ فتأخير الوقت ليس في صالحنا!" أغلقت الباب خلفه، وإحساس ما بالخوف يسري في جسدي؛ من وزر ماضٍ أحمله على عاتقي! الآن، وبعد أن قاربت الثالثة والستين؛ أما تعبتِ يا (أنا ) من عمرٍ حافلٍ بالمغامرات؟ وميضٌ ما برق ليمزق الغيوم الملبّدة بالإحباط في أعماقي، هذه المرة -إن فاتني القطار- سأسابقه إلى المحطة القادمة! ***

توجّهت نحو مقهى المطار؛ لأقطع وقت الانتظار بقراءة كتاب ( مهمّة سرّية في العراق( وسط الزحام والأجواء الصاخبة - هكذا اعتدت- اخترت طاولتي وفتحت كتابي، وتجولت عيناي بنهم بين السطور: جاسم الغريب -هذا أنا- )كان الأمر الصعب هو إقناع الصحفي جاسم الغريب بمرافقتنا، وقد توليتُ أنا هذه المهمّة؛ فتوجهت إليه لمعرفة رأيه، والاتفاق معه على التفاصيل. عندما عدتُ إليه مرة أخرى، لفتت نظري حديقة منزله، التي أصبحت أكثر تنظيمًا عن زيارتي الأولى، كذلك كانت مظاهر الأناقة واضحة عليه من جديد، أدركت أنّي قد عرفت رأيه مسبقًا! استقبلني بترحاب؛ وتقدمني إلى مكتبه معلنًا موافقته، كان استقباله ودودًا ووجهه مريحًا، جلس في المقعد المقابل لي، وعلى الفور فتحت جهازي المحمول؛ وبدأت أعرض عليه الخطوط العريضة للمهمّة. دقائق مرت، نهضت مباشرة بعدها، ومددت يدي مصافحًا: - "هناك تفاصيل لن تعرفها الآن، ستُشرح لك بعد غدٍ قبل انطلاقنا." خرجت مسرورًا لنجاحي في مهمتي؛ في الواقع موافقة جاسم كانت تعتبر نجاحًا شخصيًا لي) أغلقت دفّتَي الكتاب، كم أنت منصفٌ يا مصطفى!

وتتالت الذكريات... لاحت منّي نظرة للوحة إعلانات ضخمة مقابلة لي، تأملتها بإمعان؛ فبدأت حالة التقمّص تسكنني من جديد.. تهادت لسمعي المعزوفة الرائعة ( تاج محل) للموسيقار اليوناني ياني ،هادئة، عذبة، تتماوج باتّساقٍ مع صورٍ من الماضي.. تسارع نبضي وأنفاسي.. أغمضت عيني، ورفعت رأسي عاليًا إلى السماء - كعادتي كلما سمعت نغمًا يتملكني- حين تداخلت في مسامي رعشة الأنغامبهدوء يسبق العاصفة ... فجأة توالتتفجيرات ضخمة في حوطة ياسر.. (تتسارع الأنغام وتتعالى محتجة، تشقّ عنان السماء بالأضواء، والأصوات الهائلة؛تجعلك تتناثر وتصرخ مع ارتفاع صوت المعزوفة عاليًا!) تتغيّر الصورة.. وتنساب الألحان هادئة عذبة شجيّة...هي ذي أميرة ... كالأميرة، تبكي فرحًا وقد تألقت في فستانها الجميل، تدور مع اللحن الراقي، كماءٍ عذب يترقرق في جدول سخي.. ترتفع أصوات الفرحة مع الموسيقى في إباءٍ وأناقة، الكلّ يعانقها مهنئًا.. يهديها مع هدوء النغم سلامًا وفرحًا لا يضاهى... حانت منّي لمحة خاطفة إلى ساعتي، وعدت إلى تأمّل لوحة الإعلانات... انقلبت الصورة مع الأنغام المتراكبة .. داخل المقهى المظلم يدقّ قلبي رعبًا، ويتسارع اللحن بإلحاح .. تتوقف أنفاسي، وتشتدّ أعصابي خوفًا وقلقًا؛ يزيدها هذا اللحن المتصاعد توترًا.. تدور شياطين الإنس حولي بوجوهٍ وأقنعة مثيرة للرعب ... تستلُّ الموسيقى المتصاعدة منّي كلّ طاقتي.. كانت ليلة مخيفة! في مشهد جديد.. هدوءٌ مثير.. ونحن ننزل درجات قبو السجن في العتمة.. أتنسّم أنغام المعزوفة.. أمسك أنفاسيمع اللحن الهادئ، نتأمل جميعا المكان وتدور بنا الأنغام في الأرجاء حزينة تنوح.. على الجدران تناثرت الرسوم الكئيبة.. نقشتها أناملهم بدمائهم! تخافتت الموسيقى خجلًا من آلامهم؛ فانهارت مقاومتنا مع انسياب اللحن الباكي. خرجنا وقلوبنا تبكي.. وصرخت الموسيقى معنا احتجاجًا.. محطات مثيرة.. حزينة مليئة بالشجن.. مرعبة، تلك هي حياتي.. لابد لي أن أسطرها يومًا ما وأضع عناوين لفصولها قبل أن تندثر! *** قطعتْ تخيلاتي أصوات المكبرات في صالة المطار، تعلن أخيرًا عن وصول الطائرة القادمة من نيويورك، توقفت أنفاسي لبرهة؛ وأنا أتابع وجوه القادمين الداخلين، تبحث أعينهم بلهفة عن الأهل والأحبة بين المستقبلين، ومنهم من تجوب عيناه الأرجاء بحثًا عن لافتة تحمل اسمه، ولكن... هل رأيتم أحدًا يرفع لافتة كُتب عليها اسم ابنه؟! اقترب البعض منّي؛ فحاولت استقراء الملامح بلهفة عّلي أمل أن أميّزه بين القادمين، لم أرَ أحدًا منهم يشبه الصور التي كانت تصلني منه تباعًا، ولكن حين اقترب أحدهم منّي، كان شكله آخر ما يخطر في بالي أنّه هو! سأل بلكنته الأميركية: -"السيد جاسم سلطان الغريب؟"! -"أجل أنا هو.." هوَت صاعقة على رأسي حين عانقني بلحية تكاد تصل إلى صدره! كان هذا ولدي طارق.. الأميركي! قدت السيارة في طريق العودة، وبجانبي ولدي الذي أخذ يسترسل بالحديث بلغة عربية مفهومة- اكتسبها من دراسته للتاريخ الإسلامي- عن شوقه ولهفته للشرق العربي. تساءلت في سرّي: ما الذي وجده هذا الفتى في عالمنا العربي ما لم يجده أقرانه هنا في الشرق؟! تعبتُ من المقارنة بينه وبين شبابنا الذي خرجنا في طلب أثَرهم! *** 2003 عندما تضع هدفًا نصب عينيك فإنّ المشقّة في سبيله تغدو رحلة ممتعة! حاولت جاهدًا خلق توازن ما بين رغبتي في تحقيق هذه المهمّة، وحديث الضابط الكويتي عصام منسق الفريق عن خطته قبل انطلاقنا بساعة: - "كما علمتم فإن المهمّة في العراق خاصة وحساسة جدًا، وعليكم التقيد بالخطة المرسومة، وتنفيذها بدقة" أدار عينيه في الحاضرين، ثم استطرد: "الوضع متأزم هناك والخطر في كل شبر على أرض العراق، ولا أحد بمأمن، ومن ثمّ فإن السرعة لازمة وضرورية، على الجانب الآخر من الحدود سيستقبلكم المنسق منير مع فريق عراقي لديهم خبرة لا بأس بها، رَشّح لنا أفراده مقابل مبالغ مجزية وسيكونون عونًا لكم في مهمتكم ،بالإضافة للمكافأة الكبيرة التي رصدت لكل من يدلي بمعلومات هامّة تفيدكم بمهمتكم". انطلقنا في الطريق إلى الحدود الكويتية- العراقية بعد أن انتظم الركب، وراحت السيارة تطوي بنا الطريق بسرعة كبيرة، صحيح أنّ المهمّة شاقّة وصعبة، لكنها من أسمى المهام التي قمت بها في حياتي، وقد تعلقت بها آمال الكثيرين من أهلنا، وتعلقت قلوبنا بالله تعالى أن يسدّد خطانا. كانت السيارة تتمايل مع تعرجات الطريق، ونحن نتأرجح مع حركتها، أنا ومصطفى وعليّ شقيق زوجي سارة- بعد إلحاحها- لضمّه لفريقنا، شجعتنا أيضًا موهبته وقدرته الفذّة على التصوير بمهارة والتقاط أدق التفاصيل، ومتابعته الدؤوبة للشأن العراقي حتى غدا خبيرًا بتفاصيله. تأملته وهو غارق في صمته المريب- كعادته دائمًا - بينما عيناه تتابعان شريط الطريق الطويل بلا تركيز، خلف ذلك السكون اختبأت رغبة دفينة في خوض تلك المهمّة الخطيرة: - "أتفكر في راشد؟" تمتَم دون أن ينظر إلي: - "أتظنّه على قيد الحياة؟" لا أحد يستطيع الإجابة على هذا السؤال الصعب.. مضتْ سنوات على اختفاء شقيقه راشد -الابن الأكبر للعمّ ناصر- الذي أُسر أثناء الغزو العراقي دون خبر مؤكد عنه، سوى بعض أقاويل لا يوجد ما يثبتها أو ينفيها! التمعت في عينيه نظرة حماس وهو يقول مشيرًا لهاتفه الجوال: - "أتعلم؟ منذ سقوط نظام صدّام وأنا أجمع المعلومات وأحلل الأرقام، حتى غدوتُ أرشيفًا للأخبار العراقية!" أضحكني الأمر: - "هل تعلم يا عليّ أنّي قضيت وقتًا لا بأس به عندهم في صيد الحمام البرّي؟ ومع هذا فلا أملك كمَّ المعلومات الذى تملكه!" بدت على وجهه علامات الرضا.. شيء ما في عليّ يشبهني.. فأنا أيضًا عانيت من قسوة أبي، و لم أكن أجد حولي من يفهمني، صحيح أني لم أكن صامتًا مثله، بل كنت في قمّة الشقاوة في صباي صاخبًا، هادرًا، وكنت مؤذيًا إلى حدٍّ ما، لكني لم أصل إلى درجة عبقريته! أراد أن يكون شخصية مميزة كما كنت أفعل طوال حياتي، إلا أنه كثيرًا ما كان يثير فضولي؛ فهو ليس كمن عرفت سابقًا من الأصحاب، بل كان من طراز مختلف.. هل تعلمون ذلك الصمت الذي يحكي أكثر من الكلام؟ هو ذاك .. علي! صحوتُ من أفكاري على صوت مصطفى، يسأل بضجر: - "كم بقي لنا من الوقت لنصل الحدود؟" لم تكن المسافة طويلة جدًا باتجاه الحدود الكويتية العراقية، وكانت تُقطع في الأيام الغابرة في ساعة ونصف فقط، لكن بسبب كثرة الكمائن والحواجز الأمنية فقد قطعناها في ثلاث ساعات، وسط درجة حرارة عالية والشمس تكاد تشوي أدمغتنا.. هل ترانا سننجح في مسعانا، أم نفشل ونعود أدراجنا بخفيّ حنين؟!

وكم من مرة عدت في مطلع شبابي بخفيّ حنين!

فيلكا 1967 في تلك الحقبة التي تعالت فيها نغمة المدّ الثوري القومي، وكثرت حكايات الأبطال، كنت أريد أن أكون بطل الجزيرة القومي! وكنتُ مشاكسًا عنيدًا شعلة من النشاط والجموح.. كنت كارثةً تمشي على قدمين؛ أينما ذهبت أعود بمصيبة لوالديّ! كنتُ فتى في السابعة عشر من عمري نحيلًا، أسمر الوجه، وكنت مغرمًا بشيء جديد في منزل جيراننا العامر، حيث توجد تلك المعجزة التي تُدعى التلفاز؛ شاشة صغيرة باللونين الأبيض والأسود تعرض صورًا متحركة تقفز بنشاط، وتفعل كل ما من شأنه أن يجعل فتى مثلي يقف فاغرًا فاه! وكانت تأسرني بالذات قصص الأبطال الذين يقومون بالأعاجيب، ويخوضون مغامرات مثيرة في حياتهم؛ ما يجعل قلبي لا يكفّ عن الدقّ كلما تعلقت عيناي بالبطل وهو يواجه الأشرار؛ فأنا أريده أن ينتصر في النهاية، وهكذا كنت أتقمّص شخصية البطل الذي يعجبني لمدة طويلة، وإلى أن يأتي بطلٌ جديد غيره! كنت أريد التميّز عن أقراني وأن يشار إلي بالبنان، لكني في جزيرة نائية هادئة مثل فيلكا؛ أهلها البسطاء لا تراودهم تلك الأفكار الغريبة، وفي نفس الوقت كان والدي يتعامل معي بطريقة شديدة القسوة تصيبني بالإحباط، وتخلق في نفسي أنانية تجعلني لا أقيم اعتبارًا لأحد، حتى ولا لعادات أو تقاليد! في الحقيقة كنت أختلق المشاكل أينما كنت، وقد قاسى والدي بسببي الكثير، كان يعاني والجيران يشكونني إليه؛ فيحاول جاهدًا إصلاحي بالشدّة تارة، وباللين تارة أخرى.. دون جدوى! كان يومي يتراوح ما بين التسكع منفردًا، أو مع صديقيِّ راشد وفيصل على طول الساحل الممتد من بكشة محمد جاسم حتى آبار الممزر، حيث تكثر السفن القادمة من البصرة (أبلام البصارة) حاملة الفواكه والسعف والملح- وسط اكتظاظه بأهل الجزيرة منهم من يدمج الحبال، ومنهم من يصلح السفن والأشرعة، بينما الأولاد يطلقون ريشهم في الهواء في تحدٍّ بينهم بلعبة ( جليب الدلو )، و ما كنّا نقضيه من وقت نتجول في البرّ العود في الصباحية؛ بحثا عن السحالي التي أعشقها وأفهمها! كنّا نجوب الجزيرة معًا، ونحن نعتمر نفس غطاء الرأس الشعبي ( الجرينبة )، وكثيرًا ما كانت تستهوينا بعض الأماكن المقفرة، كنتُ أكثرهم جنونًا وجموحًا، لدرجة جعلتهما يتوجسان منّي خيفة، خاصة حين أقدم على أية لعبة خطرة، كلعبة (نطلع رمل) التي تجعلني أغوص في أعماق البحر لإخراج كبشة من الرمل، أو تحدي ( الغربالة ) السمكة السامة، كانا يبتعدان بحذر وهما ينذراني بوضوح: بأنّي سأتسبب بمغامراتي في هلاكهما ذات يوم! وكانت هناك مستورة! تلك المرأة غريبة الأطوار؛ التي كانت تتخذ من مقام السيد الخضر مستقرًا لها على أطراف الجزيرة، و يزورها الناس من أجل معالجة مشاكلهم المستعصية، وأحلامهم المؤجلة و حلّ عقدهم الغامضة! حتى أنا- حين اخترت طريق البطولة- كان علي أن أذهب إليها، وكنتُ أعرف أنّ أولى الخطوات تبدأ من عندها. *** تسللتُ من المنزل دون أن أخبر أحدًا متجهًا لمقرها، الذي هو بيت قديم يتكون من غرفة وعريش. هناك على طول الوكر بجانب مزار الخضر والشيخ مراد ،انتظرت وسط النسوة القادمات من أجل جبْر ما كُسِرَ فيهنّ، رغم برودة الجو.. بدا وجودي منفردًا شاذًّا وسطهن. فجلست على جنبٍ مدققًا فيمن حولي، بينما أنا أتظاهر باللامبالاة والتجاهل، أستحثُّ الساعات أن تسرع أريد دفعها بيدي؛ ليمضي الوقت دون تلكؤ. في النهاية برز مسعود أمامي كعفريت تمّ استحضاره من مصباح قديم! كان يتناول بغباءٍ ورد (خليو بو غنام ) الأصفر المخلوط بالتمر، وبعد جدال وإلحاح دخل لخالته ليخبرها، ثم عاد: - "خالتي مستورة تنتظرك" قالها بغلظة وهو يشير إلي فنهضت دون إبطاء، ويبدو أنّ صمتي المريب قد استفزّه؛ فقال محاولًا جرِّي لحديث يملك هو ناصيته: - "ماذا تريد؟" قلت متهكمًا: - "سأترك لخالتك مهمة اكتشاف ذلك!" كأنّما ألقمته حجرًا! عبرنا الممر الكالح نحو حجرتها، فطرقّ الباب بأدب ووقفنا برهة، ثم سمعنا صوتها ينادي بعمق: - "ادخل يا جاسم!" سرت في جسدي رجفة! كانت جالسة في آخر الحجرة الواسعة، على بساط مخطط بالألوان، بدا متناسقًا مع ثيابها المبهرجة الصاخبة، عيناها الواسعتان ككشافين عملاقين مسحاني فور أن دخلت من الباب! وقعت عيناي على امرأة تبدو في الأربعينات من عمرها، ما زالت تحتفظ بمسحة من جمال الشباب، تضع عصابة زرقاء حول جبينها، ويتدلى من رقبتها عقد ضخم من الخرز.. مع تلك الملابس ذات الألوان الفاقعة، لا ينساها أبدًا من رآها ولو لمرة واحدة. ابتسمتْ بمكرٍ وهى تضع بعض البخور في قدر أمامها امتلأ بالفحم المشتعل؛ فتصاعدتْ أبخرة أفعمت المكان برائحة عطرية مميّزة، كانت الحجرة مليئة بأشياء قديمة معلّقة أو متناثرة هنا وهناك؛ بشكل يضفي على المكان طابع الفوضى. - "اتركنا يا مسعود!" قالتها بصوت مهيب فهَمهَم الفتى معترضًا، لكنّ نظرة صارمة من عينيها جعلته يزمّ شفتيه بتوتّر وهو يغلق الباب خلفه، خطر لي أنّه سيضع أذنه على الباب، بل.. لابدّ أنّه سيفعل! - "اجلس يا جاسم!" أطعتُ من فوري وكتمت دهشتي من معرفتها إياي! لابد أنّ بعض مغامراتي الطائشة- التي تملأ حكاياتها الجزيرة- قد تناهت إلى سمعها. تعلّقت عيناي بقرطين كبيرين من الفضة يتدليان بثقل من أذنيها، وتتأرجح منهما خرزات من كل الألوان، راحت تهتزّ وتلوح مع كلّ حركة من رأسها.. - "ماذا تريد يا فتى؟" سألت وهى تضع المزيد من البخور. تزاحمت الأفكار في خاطري: حقًا ماذا أريد؟! هل تراني أبحث عن البطولة التي أراها على شاشة التلفاز، أم عن تغيير يعصف بحياتي الراكدة المملّة؟ قلتُ وأنا أحاول بيدي دفع سحب الدخان التي تكاد تخنقني: - "خمّني" رمقتني بنظرة صارمة؛ فتداركتُ بسرعة: - "اعذريني، لكني ظننتك تعرفين ما أريد" ألقت نظرة على النار المتأججة أمامها، وكأنها ترى من خلف ستار الدخان الضبابي، ثمّ قالت وهى تحدّق فيها: - "أنت تريد أن تكون بطلًا!" توتّرت أعصابي بقوة و هي تقوم بنثر البخور على النار، وتحريك الجمر والتحديق إليه، قلت بغلظة غير مقصودة وأنا أبتلع ريقي: - "هو ذاك!" قالت بتؤدة وهي تتأمل أظافرها المصبوغة بالحناء : -"لما رأيتك منذ زمن مع أمّك توقعت لك بمستقبل باهر. إنّ أهل السماء يقولون أنّ المولود الذي يتأخر أشقاؤه عنه في العمر يكون له مجد، وقد توقعت لك ذلك منذ أن كنتَ صغيراً لا تخشى ما يخشاه الصغار! لكن للبطولة ثمن فهل أنت قادر على دفعه؟" أخرجتُ من جيبي مبلغًا ماليًا بسيطًا، فخرجت معه السحلية (الزاحف الوزغ ) التي أحملها دائما في ملابسي، التقطتها مستورة دون اكتراث، فقلت بحرج: - "هذا كل ما أملك في الوقت الحالي" لم تنظر ليدي الممدودة .. كانت عيناها البراقتان تمسحان وجهي بعمق نفّاذ، أربكني أكثر. - "لا أريد مالًا" ارتعش قلبي: - "ماذا تريدين إذن؟" - "شاب مثلك متوقّد حيوية ونشاطًا قد يفيدني في مهمّة أخرى، أريد أن أكلفك بها" (ترفض المال! ألا تفعل كلّ هذا لأجل المال؟) قالت بحسم: - "ومن أجل أن يحدث ذلك لابد من تحقيقك لشرط واحد" - "شرط؟" قلتها بتوجس أكثر هناك ما يخيفني في حديثها.. - " أريدك أن تقضى ليلة في (كَبر طاهر ) المهجور، على الجانب الآخر من الجزيرة!" قالتها ببرود، وهي تضغط على رأس الزاحف المسكين، وكأنّها لبوة اصطادت فريستها بعد سعارٍ لتقطعه بعنفٍ، لم يعكسه مُحيّاها ! كلّ ما كنت أعرفه عن مستورة أنّها كانت عبدة مملوكة لأحد الشيوخ وزوجه، تؤنسهما بألعابها السحرية، وكأنّها لامست شيئًا ما في قلبيهما، وبعد موتهما أصبحت الشعوذة مصدر رزق لها. كانت منطقة الكبارة المهجورة ( أكواخ من الطين تستعمل كملجأ للصيادين، هجرت وأصبحت أطلالًا ) من أفظع ما يمكن تخيله؛ مكان ناءٍ مظلم، يُقال أنّ الشياطين تجوبه ليلًا حيث يعلو الصراخ ويزدحم الهواء بصراخ المعذّبين! وجديرٌ بالذكر أنّ تلك المنطقة كانت من الأماكن المحرمة علينا أنا وفيصل وراشد، ورغم شدّة جموحنا، إلا أننا كنّا لا نجرؤ على الاقتراب منها على الإطلاق، ولو حصل ذلك فمن بعيد، ثمّ نسرع الخُطى كأنّ هناك من يطاردنا! الخوف! هو ما تريد مستورة أن أواجه حتى أغدو مؤهلًا للبطولة! - "ماذا قلت؟" سألتني وهى تركز بصرها علي، قلت بصوت متحشرج رعبًا: - "فليكن" أشاحت بوجهها دون أن تعيرني أيّ اهتمام، وتابعت: - " إذا قضيت الليلة كاملة حتى الصباح هناك فأنت تصلح لأن تكون ما تريد." ثمّ زعَقَت: - "مسعود!" في أقل من لحظة انزلق مسعود للداخل وهو يقول مسرعًا: - "أوامرك يا خالتي" - "اصحب الفتى إلى الخارج"

هناك قرب الصخرة الكبيرة حيث اعتدت وراشد وفيصل أن نجتمع في المساءات الباردة، ونشعل نارًا تدفئ أيدينا المتجمدة من البرد جلست في المواجهة، ثمّ شددت جسمي ونثرت ذرّات رملٍ كأنّها بخور مستورة، ألقيت نظرة على النار، وتأملت أظافري ببطء ثمّ قلت بصوت أجشّ: - "أنت يا راشد تريد أن تتخلص من رقابة أمك، وأنت يا فيصل لا تستطيع أن تقلع عن الكذب!" وزعقت في وجهيهما مقلدًا صوت مستورة.. غلبتني قهقهة عالية، وانقلبتُ على ظهري مواصلًا ضحكي وأنا أرقب علامات الذهول والبلاهة على وجهيهما! سألني راشد برَيبة: - " ماذا وضعتَ في النار؟! قلت ساخرًا: - "سِحر، مثل مستورة !" اتسعت عيونهما دهشة، وقال فيصل: - "وما الذي سيحصل؟" سارعتُ بالقول: - "سأذهب للمبيت الليلة في منطقة الخرائب، و سترافقاني" انتصب الاثنان فجأة واقفَين، وصرخ فيصل محتجًا: - "هل جُننت يا جاسم؟" كدت أخبرهما بما جرى بالتفصيل مع مستورة، لكني أمسكتُ لساني وقلت بعصبية خشنة: - "هذا شأني، فقط كونا معي حتى نصل إلى هناك، ثم اتركاني!" تبادلا نظرة خاصة فيما بينهما، ثم هزّا رأسيهما بلامبالاة، نهضنا معًا ونفضنا ما علق بثيابنا من الرمل، وسارا بجواري، ثمّ في محاولة لقتل الخوف أخذا ينشدان: - " حسن البرشوم يغنّي .... هيّض النوم عيني " جاريتهما في الغناء إلى أن ظهرت الخرائب من بعيد، كانت الأمطار قد حولت الأراضي إلى مستنقعات، وغمرت البيوت وحولت الأحواش لبحيرات، وعند (سدرة المطينة ) توقفا فجأة صامتين، شعرت أنّهما قد تجمدَّا رعبًا، وقبل أن أنطق بكلمة كانا قد وليَّا الفرار! صرخت بغيظ: -" أيّها الجبَانان!" لوحا بيديهما وهما يسابقان الريح، فحدثتني نفسي: (لا مفرّ يا بطل ستقضي ليلتك وحدك! يبدو أنّ هاجس الخوف أقوى من نداء الصداقة!) تابعت النشيد بصوت خافت لأؤنس وحدتي، و حين اقتربت من هدفي كانت الشمس قد بدأت تميل للمغيب، وقرصها الأحمر الضخم يبدو هائلًا في الأفق البعيد، هبّتْ ريح باردة ثقيلة انقبض لها قلبي ما زاد من مخاوفي، وجعلني أسبُّ غبائي الذى جعلني أقدم على هذه الخطوة المجنونة. *** وصلت البيت المهجور الموجود بمنطقة الخرائب، وهو طَلَلٌ يوجد بمنتصف المكان بالضبط، تنتشر فيه رائحة منتنة! دخلتُ بقلب مرتجف وانتقيتُ مكانًا مناسبًا للمبيت، وأخرجتُ فراشي المحمول من حقيبتي وأنا أرتعد- لا أعرف السبب- أهو البرد أم الخوف أم الاثنان معًا، ألقيت به على الأرض وتمددتُ عليه متعبًا. راح الظلام يُسقط غلالته السميكة على الوجود، وبدأ قلبي في الخفقان سريعًا، الحق أنني كدتُ ألملم ذاتي المبعثرة من الرعب، وأهرع موليًا ظهري فكرة البطولة مؤقتًا، لعلّ لها سبيلًا آخر غير المبيت في ذلك المكان، لكن الخجل منعني وخشية سخرية فيصل وراشد، إذ أنّها فرصة ذهبية لن يدعاها تمرّ مرور الكرام، وكذلك اتفاقي مع مستورة، العوائق كلها برزت أمام عيني متزاحمة.. (بضع ساعات فحسب.. تحمّل أيها الجبان!) (أصابني الخوف يا أمّي! أهذا ماكنت تهدفين إليه؟ ها هو الرعب يكاد يقتلني!) تسارع نبضي وأنفاسي وغامت الرؤية أمام عيني، حين ضجّت في أعماقي حكايات أمّي المرعبة، التي كانت تحاول بها كبت جنوني، وأسطورة ذلك التلّ الشهير، بعد أن صورتها أمّي بخيالها الواسع، وأضافت إليها موسيقى الرعب التي تقرع في رأسي! قام سعيد بقتل أخته سعيدة بعد خلاف بينهما، وعندما حاول دفنها لم يجد الرأس في الجثة، وأخذ سعيد بعد دفن الجثة يبحث عن كنز سعيدة، ولكنه كلما أمعن في الحفر يخرج له رأسها بعينين مشدودتين إلى السماء؛ تجعله يتوقف مرعوبًا! أظنّ أنّ أمّي كانت تحاول -بابتكارها هذه القصة- أن تخيفني من البحث عن السحالي تحت الأنقاض، لكني بتّ أراهن أنّها روائية متميزة بالفطرة! (اصبر يا جاسم، اصبر.. ها قد اقتربت من تحقيق حلمك، وستتحرر من سكون الجزيرة الذي لا يناسبك!) رحت أردّدها وأواسي نفسي هربًا من المخاوف وأوهام الرعب، وأنا أنكمش أكثر بداخل الغطاء مستجيرًا ببعض الذكريات الدافئة من الماضي في تلك الليلة المدلهمّة. (ما بك يا جاسم؟! يامن كنت تشغل القرية بشقاوتك ونشاطك مثيرًا الفوضى في المزارع! هل كان ذلك الرعب الجاثم على صدري- كالكابوس- عقابًا لي؟!) انتبهت من أفكاري وقد بدأ الخوف يغدو حقيقة؛ عندما شعرتُ بذلك الشيء يقترب مني وينتفض له جسدي، لكني كتمت أنفاسي وتذكرت فوراً كلام العجوز: -"لا تذكر اسم الله هذه الليلة!" كان يرتدى ثوبًا أبيض ملطخًا بالدم، يقترب مني بتؤدة وهو يزوم بوجهٍ كالح، غابت ملامحه خلف طبقة سوداء داكنة جعلته أكثر إرهابًا؛ ما جعل الدم يتجمد في عروقي وأنا أدفع الغطاء على جسدي، وكأنّ هذا كافٍ ليدرَأ الخطر القادم عني! برز رأس سعيدة خلفه وهنا قررت الهروب.. لكن مشهدًا صغيرًا اقتحم عقلي وسط موجة الهلع التي تملكتني، وجعلني أهدأ قليلًا وأفكر بوضوح: (الحذاء! الحذاء!) رحتُ أهمس بها بصوت سمعته بالكاد، العفريت المحتال يرتدى حذاءً جلديًا أحمر اللون، رأيته في حجرة مستورة.. هو.. أجل هو مسعود ذاته! ضحكت في سرّي، ثم رحت أضحك بصوتٍ أعلى .. وأعلى! تجمّد الأحمق في وقفته، وبدا أن ردّ ة فعلي هذه لم يتوقعها أبدًا؛ فانسلّ في العتمة كما جاء، واختفى رأس سعيدة وعمّ الهدوء. أسندت رأسي إلى الجدار، ونمت بعمق.

0 تعليقات