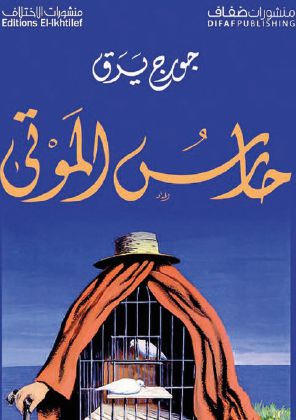

فصل من رواية - حارس الموتى

منام غريب هو ذاك المنام. رأيتُني فيه أنظر إلى جثّتي المرمية قرب جثّة رجل شبه منتفخة. ولا أجرؤ على الدنوّ منها. لم تظهر عليها علامة ما تدلّ على طريقة موتي. في المنام، سمعتُ ممرّضاً يقول إنّه رأى شخصين ينقضّان عليَّ، يطعنني أحدهما في بطني، ويهرب هو ورفيقه. لكن لا أثر للطعنة. ولا دماء على القميص الذي لم أرتده إلّا أيّام الآحاد. قميص ذو مربّعات سود وبيض على غرار لوحة الشطرنج. أهدته إليَّ أمّي، قبل سنة، لمناسبة عيد ميلادي العشرين. وفقدته مع الأغراض التي فقدتها في الطريق إلى بيروت. أمدّني الله بالشجاعة المطلوبة، فتقدّمتُ وفككتُ أزرار القميص ورفعتُ البروتيل إلى الأعلى. كان البطن سليماً. في السرّة، شيء من القطن الذي يخلّفه قماش البروتيل. لم يكن صادقاً الممرّض الذي زعم أنّه رأى اثنين ينقضّان عليّ، أحدهما كمّ فمي بيمناه، وطوّق صدري بيسراه، ومضى الآخر يطعنني. ثم فرّا بعدما هويتُ أرضاً. رواية مختلقة. الغريب أن الممرّض الذي رواها، ما رأيته مرّةً في المستشفى. لكنّه كان يرتدي الزيّ نفسه الذي يرتديه الممرضون في قسم الطوارئ. الفرق أن مريوله الأبيض لم يكن مكتوباً في أسفل الكتف اليسرى الحرفان الأوّلان من اسمه وكنيته. إنّه مدسوس. قد يكون شارك الجناة في قتلي. فلا مفرّ للقاتل من العودة إلى مكان الجريمة. ظلّت طريقة موتي مجهولة. لم أعرف من نقل جثّتي إلى البرّاد. في الحلم، لم أرَها منقولة على حمّالة، أو في سيارة إسعاف. بصرتُها مسجّاة على أرض البرّاد. فظننتُني نائماً. رحتُ أهزّ بدني هزّاً خفيفاً ثم أقوى فأقوى. بدن هامد بارد. جسستُ الشريان في الرقبة، فلم أشعر بنبض الحياة. عندئذ تأكد لي أنّي ميت. قلبتُ الجثّة وجذبتُ من بنطلوني الجينز المحفظةَ الملأى بأوراق مدوّن عليها أرقام تلفونات. ووجدتُ فيها أيضاً عشرين ليرة ومفتاح الجارور. لا أعرف كيف وصل المفتاح إلى الجَيْب، فأنا لم أعتد حمله. خبّأته على الفور خوفاً من أن تراه الراهبة. أو يأخذه ربيع على غفلةٍ منها. ففي العادة، تُفتَّش ثياب الميت وتوضع الأغراض في كيس، ويودع الكيس رفّ الأمانات. فتشتُ الجيوب الأخرى فوجدت في أحدها محرمة كلينكس مستعملة وحبّة علكة في علبة التشكليس التي تحوي حبّتين. الحذاء الأسود الذي كنت أنتعله في مشاوير الصيد بدا في قدمَي الجثّة جديداً كأنّه لم يُستعمل. خفتُ أن تتحلّل جثّتي سريعاً إن بقيتْ حيث هي وقتاً طويلاً. نقلتُ جثّة شاب من اللوح المبرِّد إلى الأرض، وحملتُ جثّتي ووضعتُها مكانها. لما وقفتُ قرب اللوح متأمّلّا نفسي وأنا ميت، لاحظتُ أن هنالك دماء على كمّ مريولي. قلبتُ الجثّة فرأيتُ بقعة من الدم بين الكتفين. وللحال دهمتني ارتجافة شديدة، فتراجعتُ. تعثّرتُ بجثّة الشاب وكدت أقع. لكني تداركتُ واستعدتُ توازني. حاولتُ أن أرفع جثّتي من جهة الرأس لأستكشف موقع الإصابة. وعدلتُ عن المحاولة. خشيتُ أن يُغمى عليَّ فأهوي أنا الحيّ الحالم، وأغدو كجثّة بين الجثث الأخرى. إذ ذاك قد تجنّ الراهبة إذا دخلت ورأت جثّتين للشخص نفسه في مكان واحد. جثّة على اللوح المبرّد وجثّة على الأرض. فجأةً أسمع صوتاً خافتاً، يسبقه صداه وهو يردّد "أنتَ قتلت نفسكَ". ألتفتُ ورائي، وإلى جانبيَّ. فلا أرى أحداً. ولا أسمع حركة. ظننتُه روحاً غادرت الجثّة وشاءت أن تثأر لها منّي لجرم لم أقترفه أو اقترفتُه من غير قصد. ووجدتُني وربيع والراهبة واقفين حول جثّتي. أزعجني أن أُعامَل أنا الموظّف هنا، بهذه الخفّة. ألقت الأخت كريستين نظرة سريعة على الجثّة كأنّها لم ترَ صاحبها يوماً. لم تقل كلمة طيّبة عني. حتى إنّها بخلت عليَّ بعبارة "الله يرحمه" التي نكرّرها في المستشفى عشرات المرّات في اليوم. كنت أعرف أنّ قلبها تحجّر لكثرة ما رأت. لكنّي لم أتوقّع أن تعاملني هي تحديداً هكذا. ربّما شاءت الانسحاب لأنّها لم تحتمل رؤيتي ميتاً. أو ربّما حبست الحزن في أعماقها. تمنّيتُ في المنام لو تتولّى هي أمر جثّتي. وأعاونُها أنا وربيع عند الضرورة. لسوء الحظّ دعتْ ربيع إلى اللحاق بها، وأسندت إليَّ حشو جثّتي وتنظيفها. ساعدني ربيع على نزع الثياب عن الجثّة قبل ذهابه. كان هو أيضاً غير مبالٍ. أبدى بعض التعاطف من باب المجاملة. قصصنا القميص والبنطلون والبروتيل وجمعنا الخِرَق، ثم وضعناها في كيس من النيلون أسود. لما جاء دور الكيلوت، أخذتُ المقصّ منه. استحيتُ أن يراني في عريي التامّ. عندما بدأتُ بتنظيف جثّتي، لفتني أثر الجرح الذي أحمله في ذراعي الأيسر منذ أيام الطفولة. كنت أتدحرج نزولاً في حقل السنابل، فوقع ذراعي على غطاء مجمع السمنة، وعلق به الغطاء. وحين نزعته، فرّ الدم ولم يتوقّف إلا بعدما نقلوني إلى مستوصف الثكنة حيث عولجت. وتذكّرتُ أيضاً بكائي الذي رافق وجعي. خفت أن يُبتر ذراعي إذ رأيت عمق الجرح وشرحة اللحم المدّلاة منه. مرّرتُ على الجرح قطعةَ القماشة المبلّلة بالمادّة المطهّرة، فعاودني الوجع نفسه الذي عانيته لدى حدوث الجرح. لم يستغرق التنظيف سوى دقائق مع أني توخّيتُ التمهّل. كنت كمن يودّع جثّته. أطلتُ التحديق فيها لأنّي لن أراها بعد اليوم. واسترجعتُ حوادث خلّفت في بدني ذكريات عميقة. ذكريات كلما خطرت لي أفاق في داخلي شيء من الفرح الخفي. الراعي وهو ينهال عليَّ بالعصا حين وجدني أحلب إحدى بقراته. مدرّس الرياضة الذي ركض ورائي في ملعب المدرسة حتى قبض عليَّ ومضى يرفسني إلى أن غبت عن الوعي. سقوطي من رأس شجرة الحور إلى الساقية في يوم شتوي قارس... أحشو الآن جثّتي كأنّها ليست جثّتي. لا أدري من أين أتتني هذه الجرأة. أغمضتُ العينين المفتوحتين على وسعهما. ثم أطبقتُ أجفانهما باللاصق الشفّاف. وأكملتُ التدبير المعتاد. ولما جاء دور عضوي فقدتْ يداي القدرة على الحركة. تجمّدتا. كأنّ خدراً ضربهما، فتيبّستا. إنه عضوي الذي دلّلته أمّي عندما كنت صغيراً. وكثيراً ما تركتْ نصفي السفلي عارياً في الصيف كي تتباهى بأنها أنجبت مولوداً ذكراً في موسم صودف أنّ معظم المواليد فيه إناث. إنّه عضوي الذي كنت أيّام الفتوّة الأولى أستغرب كيف يزداد طوله وثخنه إن لعبتُ به قليلاً. وأتذكّر المتعة الأولى التي زلزلتني، فقادتني إلى الفردوس. ولطالما زرت هذا الفردوس مستحضراً أجزاء معيّنة من أجساد زميلاتي في المدرسة. وفي أحيان، أختلس النظر إلى جارتنا متى راحت تكنس دارتها، فأتخيّل نهديها الجميلين المدلوقين تحت ثوبها الفضفاض وأمضي إلى الجنّة. إنه عضوي الذي نال رتبة الرجولة من بدويّة أربعينيّة يوم أخذتُها تحت شجرة التين، ثم بين أغصانها كي نبقى في منأى عن العيون. إنه عضوي الذي كنت أتحسّسه دوماً لحظة استيقاظي، وأسرع إلى الحمّام كي لا تلاحظ أمّي انتصابه الصباحيّ. وهو عضوي الذي يناشدني أن أستره تحت المريول لئلّا تكتشف الراهبة عصيانه. إنّه هو، فكيف أخنقه بخيط رفيع ولم يزل في عزّه. تردّدتُ. تردّدتُ كثيراً. لكن في النهاية، ينبغي مراعاة الترتيبات المتبعة. عقدتُ الخيط حوله، وأحكمتُ العقدة. وحان أوان إلباس الجثّة الثياب تمهيداً لتسليمها إلى أهل الفقيد، إلى أهلي. ما لديَّ من الملابس في الخزانة لا يليق بجثّة درجت العادة على أن تذهب متأنّقة إلى المثوى الأخير. فليس من الحكمة أن تقابل الديّان بزيّ عتيق. قد يكون الله يحبّ التأنق وإلّا لماذا يظهر ممثّلوه بين البشر في أبهى الحلل، ويتنقلون بأفخر السيّارات. لدى بو موسى بذلة سوداء لا يرتديها إلّا في المآتم وعند القيام بواجب التعزية. أظنّ أن مقاسه يعادل مقاسي. أشتريها منه. أو أستعيرها. لن يرفض عندما يدرك دقّة الموقف. أعرف طيبته واندفاعه إلى فعل الخير. إذاً أمرُ البذلة محسوم. لم أصدّق لمّا رأيته قادماً وفي يده البذلة مدلّاة من العلّاقة، ومحفوظة هي والقميص الأبيض وربطة العنق السوداء في كيس كأنّه أتى بها من المصبغة. ما حدث لا يحدث إلّا في عالم الأحلام. هكذا حدّثتُ نفسي مع أنّي في المنام. قال إنّه حزين جداً منذ وصول جثّتي إلى البرّاد. وقال إنّ المستشفى كلّه على علم بموتي المفاجئ، وإنّ الجميع متعاطفون ومستعدّون للمساعدة، لكن أحداً منهم لا يعرف الملابسات التي رافقت قتلي. أوشكت جثّتي أن تيبس. أدركتُ ذلك من لمسي أصابع اليدين ومن صعوبة جعلها مستوية كأصابع يد ممدودة للمصافحة. أريد لجثّتي أن تدلف إلى النعش ثم إلى المدفن سليمةً بلا كسور تماماً مثلما خرجت إلى الحياة. وهذا ما يستدعي إلباسها القميص والبذلة بالسرعة الممكنة. لكن ذلك يحتاج إلى بعض المعونة. قصدتُ إلى قسم الطوارىء، وأطلعتُ الراهبة على الوضع. وللحال قالت لربيع أن يرجئ ما يقوم به ويساعدني. فتبعني متمتماً كلاماً لم أفهم هل تذمّرٌ هو أم مؤاساة. رفع ربيع الجثّة من جهة الرأس. فأدخلتُ اليد الأسرى في الكمّ الأيسر للقميص، ثم اليد اليمنى في الكمّ الأيمن. وفيما أقحمتُ أزرار القميص في الفتحات، تولّى هو عقد ربطة العنق، ثم طوّق بها ياقة القميص. ثم ألبسنا الجثّة السترة على الطريقة نفسها. لم يكن إدخال الرِجلين في فتحتَي البنطلون صعباً. لمّا أتممنا ذلك، ابتعدتُ خطوتين لأرى المشهد كاملاً. فبدوتُ كالعريس. هكذا ستقول أمّي عندما ستراني. لكن ثمة شيء ناقص: الكلسات. ليس مستحباً أن تخرج الجثّة حافية. ينبغي أن يكون المظهر على حسب الأصول. طلعتُ فوراً إلى غرفة النوم. بحثتُ في كيس الكلسات فلم أجد زوجاً نظيفاً. كان لا بدّ من جلب جورب جديد من أقرب متجر. استأذنتُ الراهبة وانطلقتُ مهرولاً. اشتريتُ جورباً أسود بثمن زهيد. وعدت. أكملتُ المهمّة ورحتُ أتأمّل الجثّة. وأفكار كثيرة تهيم في رأسي. أُعجبتُ بنفسي عندما رأيتُني في منتهى الأناقة. طوال حياتي البالغة واحداً وعشرين عاماً، لم ألبس بذلة. خلافاً لأبي الذي لا يخرج من البيت من دونها. الجثّة جاهزة في انتظار من يتسلّمها ويوقّع الورقة التي تبرّئ ذمّة المستشفى. إجراء تلحّ الراهبة على تطبيقه شخصيّاً رفعاً للمسؤولية. من المتعذّر إعلام أبي وأمّي. فالطرق غير آمنة. إنّها ملأى بحواجز تقتل على الهويّة. والوصول إلى الضيعة مجازفة حقيقية. ليس لي سوى بو وليد. وحده تقريباً من السائقين العموميّين يصعد إلى المدينة المجاورة للضيعة وينزل إلى بيروت مرّات عدّة في الأسبوع. قالوا إن لديه تصريحات من جميع الأحزاب تسهّل مروره بالحواجز. وهو أثرى لتفرّده بهذا الامتياز. ذهبتُ إلى موقف التاكسيّات. لحسن الحظّ كان بو وليد هناك. متكئاً على عمود الكهرباء قرب سيّارته يقضم كعكة بسمسم ويشرب شيئاً بكباية بلاستيك بيضاء. حين رآني وثب كأنّه لم يصدّق أنه سيراني ثانيةً. عانقني، وألحّ على أن يضيّفني عصيراً أو فنجان قهوة. فشكرتُه. ولم يُوقف إلحاحه إلا حين عرف سبب مجيئي. وقتاً طويلاً استغرق إقناعه بأن يخبر أبي بضرورة المجيء إلى بيروت لتسلّم جثّة ابنه، جثّتي. ظنّني كاذباً. قال لا لزوم لتمزّق قلب أبيك بمثل هذا الخبر. وتمنّى أن أدعه وشأنه، وأبحث عن أحد غيره يقبل نقل كذبة مقيتة ككذبتي. توّسلتُ إليه بأغلى ما لديه أن يفعل. فأبى. أصررتُ أن يرافقني إلى المستشفى ليرى الجثّة بأمّ عينه. وليتأكّد أنّي صادق. أغريتُه بأنّي سلفاً أدفع أجرة تأكسي، خمسة ركّاب. وافق بعد تردّد. دفعتُ وانطلقنا. لمعت الدمعة في عينيه عندما شاهد جثّتي على لوح التبريد. وراح ينظر إليّ حيناً وإليها حيناً والدهشة ملء وجهه. فهو يراني حيّاً إلى جانبه، وفي الوقت نفسه يراني ميتاً أمامه. رسم شارة الصليب بحركة مرتجفة مكررة كمن فقد السيطرة على نفسه. ذهب بعدما وعدني أنه سيبلغ أبي غداً أو بعد غد على أبعد تقدير. أعطيتُه اسم أبي وعنوان بيتنا. قال إنّه يعرف أناساً كُثراً في ضيعتنا. وذكر عدداً منهم وأنواع مهنهم. فاطمأننتُ. لو كان مسموحاً لي تسلّم جثّتي لتسلّمتُها، وأعفيتُ أبي من مشقّة المجيء والخطر الذي قد يتعرّض له في الطريق. فاسمه على جميع اللوائح لآرائه السياسيّة. أخاف أن يخطفوه. مرّات أستغرب كيف أعفوا عنه، ولم يهددوه كي يترك الضيعة على غرار بعض أصحابه وأولادهم. أعرف جواب الراهبة. وهو أنّ الجثّة تُسلّم إلى أهل الفقيد أو إلى من ينوب عنهم. وقد تسألني كيف تتسلّم جثّة أنتَ صاحبها. وستتذرّع بأنّ المعاملة الإدارية لا تسري في هذه الحال. وستكرّر بأنّه ينبغي أن يتسلّمها أحد من ذويَّ المقرّبين، وإلّا تُدفَن في مقبرة الغرباء إن لم يسأل أحدٌ عنها. لستُ بلا أهل حتى أُدفَن في مقبرة الغرباء. لن يوافق أبي على دفني قبل معرفة ظروف وفاتي. ولن يقبل مواراتي الثرى بلا مأتم مهيب، وفرقة نوبة، وقوّالين يرثونني، ويبكون ربيع شبابي، ومطران يترأس الصلاة على راحة نفسي بمشاركة بضعة كهنة. فالمظاهر المبالغ فيها لدى التشييع لا تُقام أحياناً من باب التقدير للميت بل من أجل الاشارة إلى وجاهة الأحياء. راودتني فكرة غريبة. أسرق جثّتي وأرسلها في نعش مع بو وليد إلى الضيعة. وهناك يقومون بالواجب. لكن هل يعقل أن لا أحضر، أنا المعنيّ الأوّل، جنازتي. لولا الخوف من أقاويل الناس لما رغبتُ في المشاركة. لن أحتمل حزن أمّي وانكسار أبي. ولن أحتمل ثرثرات المعزّين في دارة الكنيسة ومشهد مرورهم صفّاً متلاحقاً لدى التعزية، واضعين الأيدي على الصدور، وعلى ألسنتهم "العوض بسلامتكم "، "الله يرحمه"، "البقية بحياتكم" وغيرها من العبارات الباردة. ما حدث إلى الآن لا يحدث إلا في المنام. هكذا قلتُ في نفسي مع أنّي في المنام.

عن صحيفة النهار

0 تعليقات