فضاءات البوح في (رسالة إلى فاطمة) رواية حسن سامي يوسف

نجيب كيّالي

كما يستسلمُ الطفل ليد أمه وهي تصحبه في رحلة عَبْرَ المدينة، كذلك يترك القارئ زمامَ نفسه لهذه الرواية: (رسالة إلى فاطمة). هذا ما جرى لي، وقد شعرتُ بالأسف لأنني لم أطَّلع عليها إلا متأخراً بضعَ سنوات عن وقت ظهورها، وهي صادرة عن دار أمواج ببيروت.

عندما قدَّمَ لي صديقٌ هذه الرواية لأقرأها، وقال: إنها قصةُ حب، كدتُ أسحب أصابعي الممتدةَ إليها، لأنَّ موضوع الحب- عَبْرَ الغناءِ والكتب والإذاعة والتلفاز- ابْتُذِلَ ابتذالاً شديداً كدعايات العلكة والمنظفات، فما أكثرَ أن نرى على الشاشة طالبَ الجامعة يحب زميلته الطالبة، وابنَ الجيران جارتَه، والموظفَ موظفةً جميلة جاءت إلى الدائرة حديثاً، وتتعقد المسألة- كما صرنا نحفظ عن ظهر قلب- بسبب اعتراض الأهل أو الفارق الطبقي أو سوء الظروف، وتطول القصة وتطول دون أن تلمس، ولو لمساً خفيفاً جوهرَ موضوع الحب، وهو أعظمُ عاطفة على سطح هذا الكوكب الذي توفرتْ فيه أشياءُ كثيرة بينما قلَّ الحب، وندر.. حتى نخشى أن يَدخلَ في حالة من الغياب، عندئذٍ سيزداد كوكبنا الأرضي تقلقلاً، ويخرجُ عن مساره ليهوي في غياباتِ الكون.

قصة حب مختلفة:

بعد القراءة تفاجئك هذه الرواية بقصة حب شيقة، مختلفة عما هو شائع في خطوطها العريضة، ومختلفة -وهذا هو الأهم- في تفصيلاتها الذاتية السيكولوجية التي تجعل الحبَّ دراما داخلية، مسرحها النفس.

أولاً: بالنسبة للخطوط العريضة للقصة: ابتعد المؤلف عن أنماط المحبين التقليدين: طالب وطالبة، فلاح وفلاحة، جار وجارة مُقدِّماً لنا قصة حب بين كاتب روائي تلفزيوني وبين ممثلة. يتمُّ اللقاءُ الأول بين الكاتب: (حسن) والممثلة المغربية: (فاطمة) في مكتب مدير العلاقات العامة لمؤسسة السينما. فاطمة تزور دمشق للمشاركة في الأيام الثقافية المغربية، وتريد مَنْ يرشدها إلى مكتبات المدينة لتشتري مجموعةً من الكتب، يقوم حسن المهتم بالثقافة بهذه المهمة، وتدهشه نوعيةُ الكتب التي تطلبها فاطمة. لم يسبق له أن رأى امرأةً شابة جميلة تهتم بكتب السياسة والفكر. من هنا يبدأ اهتمام حسن بفاطمة، وبعد شراء الكتب يتناولان الغداء معاً، وعند الأصيل يجلسان أمام جبل قاسيون في أعلى منطقة من حي المهاجرين يتأملان سرمديةَ الصمت، وبقايا غوطة دمشق وهما يقضمان حبات الترمس، وهكذا.. تتطور العلاقة بين الكاتب والممثلة عبر مسارات منسجمة مع طبيعتيهما وظروفهما.

ثانياً: بالنسبة لتفاصيل القصة: تُدهشنا عنايةُ المؤلف بها، وتشدنا وتأسرنا بدءاً من أوصاف الأشخاص إلى أوصاف الظروف المحيطة بالعاشقين إلى أوصاف الحالات النفسية المركَّبة التي يمر بها حسن. من ذلك مثلاً تفصيل الكاتب في طبيعة ارتباط حسن بوجدان، وهي طرف ثالث يظهر في قصة الحب هذه، فبعد أن يتعثر الزواج بين طرفَي الحب الأساسيين حسن وفاطمة لأسباب منها أنَّ فاطمة لم تكن قد أنهتْ علاقتَها السيئة بزوجها، ومنها غضبُ حسن لأن فاطمة لم تأتِ إلى موعده في أثينا، ولا تردُّ على مكالماته الهاتفية، حينئذ وبعد مرور سنتين على عمر الحب المأزوم يلتقي حسن بوجدان وهي صبية مليحة تتوظف معه في مؤسسة السينما، فيقترح عليها فكرةَ الزواج ببساطة غير مألوفة في بيئتنا، ولأن وجدان باتت تعرف علاقته بالحبيبة الغائبة في المغرب، تسأله إنْ كان زواجه بها نوعاً من الاستغلال، أو استبدال امرأة بأخرى؟ فيوضح لها: أن ماضيه خاص به وحده، وأن زواجهما وسيلة للصداقة في مجتمع مثل مجتمعنا. أما الاستغلال؟ فهل ثمة صديق في العالم لا يستغل صديقه؟! سوف آخذ منك ولكنني سوف أعطيك أيضاً لنكون متعادلين. أعدك بألا أخونك ليس بصفتك زوجتي ولكنْ بصفتك صديقتي.

نظرة سيكولوجية:

لعل قارئ الرواية يتساءل: لماذا تعلَّقَ حسن بفاطمة كلَّ هذا التعلق؟ ولماذا لم يرتبطا برابطة الزواج مع أن ذلك كان ممكناً؟ ولا بد أن يوازن القارئ أيضاً بين وجدان وفاطمة أيهما أجدر بمحبة حسن؟ وربما وقف بدافع أخلاقي إلى جانب وجدان، فهي الزوجة أولاً، وهي مخلصة ثانياً رضيتْ بالعيش مع حسن رغم عقمه، وهي جميلة ثالثاً، وهي متفهمة رابعاً لطبيعة زوجها الكاتب فلطالما قرأتْ مسوداتِه وبيَّضتها.

إن العلاقة بين حسن وفاطمة محكومة بنوع من التوق الأبدي إلى شيء عظيم يريد المحب أن يدور في فلكه ليشكِّل ذلك الشيء غايةَ الحياة مع أن الحب بين هذين لم يكن حباً عذرياً مثالياً خصوصاً في بدايته، فقد عرفا متعةَ الجسد الحارقة معاً، لكنَّ هذا الحب مع حالة التباعد المكاني بين الطرفين: حسن في دمشق، وفاطمة في المغرب يتحوَّل شيئاً فشيئاً إلى المثالية حيث يصبح الحب لا المحبوب هو الهدف المنشود، ولعل في هذا رداً على مادية الحياة، أو عقم أجواء العمل، أو فقدان الروابط الحميمية بين الناس. أما الطلاق الذي وقع بين حسن ووجدان، فلم يكن عدواناً على هذه المرأة النبيلة، بل هو إعفاءٌ لها من تضحيات إضافية تُقدِّمها لزوجها، وهو أيضاً هروب من تفاهة الحياة العادية.

بوح بلا حدود عبر شكل فني ملائم:

من أكثر جوانب الرواية تأثيراً شريطٌ من البوح الشفاف يمتد عبر صفحاتها التي بلغتْ (295) صفحة. بوحٌ يأخذنا إلى فضاءات القلب وآلامه، والعقل ودهاليزه. لقد اختار الكاتب شكلَ الرسالة لروايته.. رسالة يبثها حسن إلى فاطمة مدار حبه وحياته، وعَبْرَ الرسالة يحكي لها سيرةَ هذا الحب، وسيرةَ حياته متوقفاً وقفاتٍ غيرَ قصيرة عند أشخاص من الأقارب والأصدقاء كأخيه أبي النور، وأمه، وناتاشا الممثلة الروسية، وصديق العمل عبد اللطيف، وهو يذكر على سبيل البوح الكثير من آرائه حول المعتقدات، والسياسة، والشِّعر، والقضية الفلسطينية، وتصفية الحساب بين المنظمات الفدائية، والاتحاد السوفيتي، وهذا كلُّه لا يبدو على ارتباط وثيق بالأحداث بقدر ما هو مرتبط بشخص البطل، ولكنه يمرُّ بنا دون أن نشعر بثقله، ودون أن يؤدي إلى تفكك البنية الروائية، ربما لأنها قائمة أصلاً على لغة البوح التي لا يضيق صدرها بالاستطراد.

وقد يختلف القارئ مع حسن في طريقة حبه وآرائه واختياراته، وقد يتمنى أن يلقاه في مكان ما ليعاتبه على هذا أو ذاك، لكنه يظل يحترمه، لأنه طوال الرواية كان صادقاً يقول كلاماً صافياً كالدمع، أو دموعاً كالكلام، ولا يخاف من تعرية نفسه في زمن الأقنعة الذي نعيشه.

معادل موضوعي:

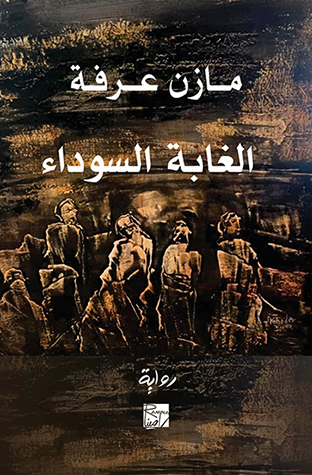

من الأدوات الفنية التي استعان بها الكاتب في أسلوبه لعبة ذكية حلوة يمكن أن أسميها: (المعادل الموضوعي) أو(الرواية داخل رواية)، فقد استفاد من كون بطله كاتباً، فجعلَهُ يذكر أعماله الروائية، وبينها رواية اسمها: (الغفران) يفكر في إعادة كتابتها. هذه الرواية كما نفهم من السياق- كتبَها البطل عن قصة حبه أيضاً، وأثناءَ السرد الروائي كان الكاتب أحياناً يُدخلها في مجرى الأحداث لتكمل عمليةَ القص ببراعة وعفوية وتجانسٍ جميل، أو يفسح لها المجالَ في أحيان أخرى لتقوم بدور المرآة أو الضوء الكاشف للزوايا المعتمة في الرواية الأساسية، وفي هذه الرواية المفترضة تتبدل الأسماء، فتصبح وجدان ليلى، وفاطمة وداد، وحسن عمر الخالد، وربما لم يكن في المسألة أيُّ افتراض أو احتيال فني، بل الأمور كلُّها وقائعُ عينية حقيقية، ولطالما داهمني شعور وصلَ إلى حد اليقين أحياناً أن الكاتب نفسه هو البطل، وأن هذه الرواية نوع من السيرة الذاتية، ونحن مشغوفون بالسير الذاتية منذ(أيام) طه حسين.

الإدهاش:

القدرةُ على صنع الدهشة صارت- كما هو معلوم- أحدَ مقاييس الأدب الجيد في عصرنا، فالعمل الأدبي إذا لم يأت بالجديد المبهر يسقط في أعين النقاد، ويسقط في أعين القراء أيضاً، لأنه عندئذ لن يتحفهم بغير التثاؤب ونوبات الملل، ومن الجوانب المدهشة التي لا تُنسى في هذه الرواية.

* تعكُّر مزاجِ حسن لسبب غير واضح قبل أن يأتيه بالهاتف نبأ موت أخيه أبي النور، وكأنَّ رادار قلبه كان يكشف الغيب! أو هي براعة الحاسة السادسة!

* استبسال المقاتلين في الدفاع عن بيروت، وتطاحنهم مع اليهود ثلاثةَ أيام كاملة من أجل مزبلتها فقط.

* معاملة حسن لوجدان معاملة نبيلة وراقية جداً بعد طلاقهما.. إذ بقيَ يُنفق عليها، ويرشرش فوقها أزهارَ عطفه، كما عرضَ عليها أن تبقى في البيت، ويغادر هو، ولكنها لم تقبل هذا العرض السخي.

* إصرار بطل الرواية حسن على مشاهدة وجه صبية تقرأ الجريدة في مطار موسكو، لا لشيء إلا لأنها تشبه حبيبته فاطمة، ولأن الصبية استمرتْ في القراءة، ولم تشعر بوجوده، ظل ينتظر، بينما كان موعد إقلاع الطائرة التي ستقله إلى دمشق قد حان. أعلن مكبر الصوت في المطار عن موعد الإقلاع، ونادوه باسمه، وجاء شرطيٌّ ليبحث عنه، ولكنه بقيَ مشدوهاً إلى الحسناء حتى رفعتْ جريدتَها، وقد كلَّفه ذلك انتظار أكثر من ثلاثين ساعة حتى استطاع السفر بطائرة أخرى إلى دمشق.

نهاية مفتوحة:

لا يصل الحب بين حسن وفاطمته إلى نهاية محددة، كما يحب القارئ الكلاسيكي، ويومئ حسن إلى سبب ذلك مجرد إيماء بأنه وفاطمة كخطَي الترام، والخطان المتوازيان لا يلتقيان.

وتستطيع صفحاتُ الرواية أن تُقدِّمَ توضيحاً لهذه الإيماءة، فكلٌّ منهما صاحبُ ثقافة وموقف وكبرياء، وكلٌّ منهما يريد الحبَّ أكثرَ من المحبوب في حياة لا شيءَ فيها إلا الزَّبد والفقاعات، وكلاهما يخاف حضورَ الحبيب وغيابَه، وكلاهما لا يمانع في أن يطول العذاب.

لكنَّ هذا كلَّه ليس كافياً لفهم هذه النقطة، وإنما تنفجر في الذهن أسئلةٌ عديدة حولها، منها مثلاً: تأثير التشرد على الحب أو علاقة الفلسطيني بعواطفه، فحسن إنسان فلسطيني تشرَّدَ عَبْرَ المدن، ورأى ما حلَّ ببيروت خلال الحصار الإسرائيلي. هل هذا يؤدي إلى أن يكون مشرَّداً في الحب لا يعرف نهايةً أو استقراراً؟

جميلٌ أن تطرح الرواية أسئلةً كثيرة، والأجملُ.. الأجمل أنها تتناول موضوعَ الحب من أعماقه لا من سطوحه، فتعيد إليه شيئاً من الأصالة، وشيئاً من الاحترام.

* * *

0 تعليقات