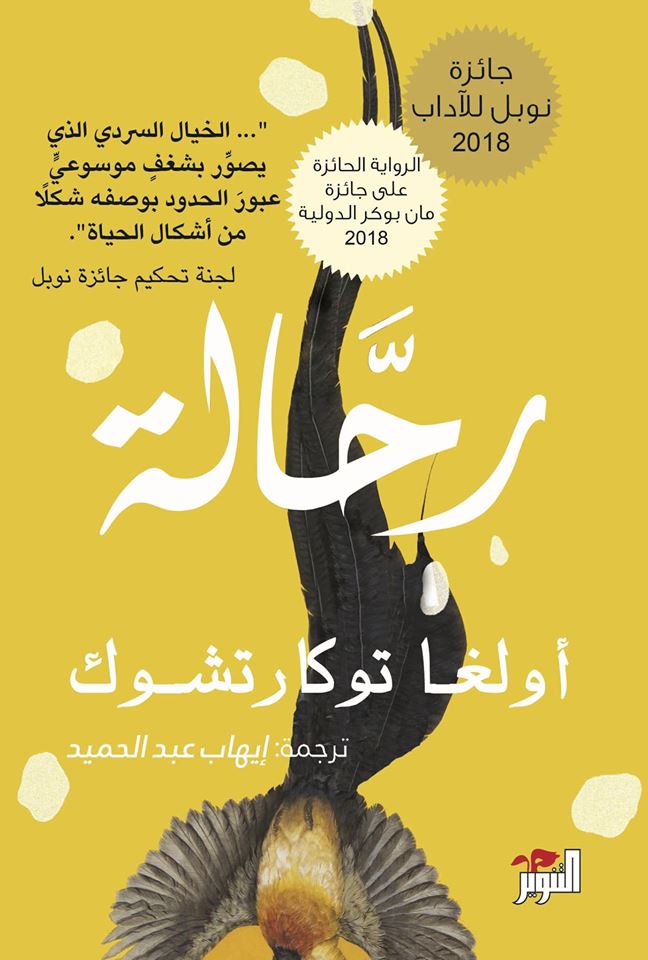

«رحّالة».. تآزر الوثيقة التاريخية مع الخيال

عدنان حسين أحمد صدرت عن «دار التنوير»، في بيروت، رواية «رحَّالة»، للكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك، ترجمة إيهاب عبد الحميد الذي أفلح في التقاط المعنى المجازي لعنوان الرواية بوصفه «عَتَبَة نصيّة» تُمهّد للقارئ الولوج الصحيح إلى الفضاء السردي البعيد عن المعاني الحقيقية لـ«الرحلات الجوية» التي لا تقصدها الروائية، وإنما تذهب أبعد من ذلك، لتناقش فلسفة التنقّل عبر ثنائية الحركة والسكون، والوعي واللاوعي، والحياة والموت. ولا يُعدّ هذا النص السردي رواية بالمعنى التقليدي، فهو لا يتوفر على الحبكة، ويفتقر إلى الشخصيات التي تُهيمن على المسارات السردية، ولا يعالج ثيمة محددة، فهو خليط من أفكار وشطحات كثيرة تنتظم في 116 فصلاً، يتألف بعضها من جملة طويلة واحدة، فيما يمتدّ البعض الآخر إلى 31 صفحة. وهذه الفصول برمتها تُروى من قبل ساردة عليمة قد تتقنّع بقناع المؤلفة نفسها، أو تحمل القسم الأكبر من رؤاها وقناعاتها الفكرية والثقافية. إذن، نحن أمام رواية متشظيّة (Fragmentary Novel) تتألف من مقالات قصيرة أو مذكرات أو نصوص سردية أو وثائق تاريخية أو خيال مجنّح مُفعَم بالحيوية والجاذبية والسحر، ذلك لأن توكارتشوك قد بدأت حياتها الأدبية شاعرة، قبل أن تنتقل لكتابة القصة والرواية، وتتفرغ لهما كلياً. ويُفيدنا الفصل الاستهلالي بأنّ أول رحلة قامت بها الراوية في حياتها كانت عبر الحقول سيراً على الأقدام، الأمر الذي يكشف أهمية الحركة التي ورثتها عن أبويها اللذين كانا يتحركان من مكان إلى آخر، ولا يحبذّان الاستقرار مطلقاً. ونتيجة لهذا التجوال المتواصل، فقد اكتسبت الراوية مهارات الاستدلال المكاني، خصوصاً أنها تمتلك ذاكرة فوتوغرافية تنطبع فيها ملامح البنايات والأمكنة والأشخاص، كما أنها درست علم النفس، وتعلّمت الكتابة في القطارات والفنادق وقاعات الانتظار، ورغم قناعتها بأنّ الكتب الإرشادية تتقادم بسرعة ما عدا كتابي «غرب التنوير» لبندكت شميلوفسكي و«موبي ديك» لملفيل. ولا تعْلق جميع الحكايات في ذهن القارئ، فمنها ما يمرّ مرور الكرام، مثل حكاية السيدة ياسمين التي تشجع الناس في بلدها على الكتابة، ومنها ما يُنقش على شاشة الذاكرة، مثل حكاية الطبيب الهولندي فيليب فيرهاين الذي قام بتشريح ساقه المبتورة، أو حكاية جوزفين سليمان التي تطلب من ملك النمسا أن تدفن أبيها المحنط بطريقة مسيحية تليق به، أو حكاية لودفيكا التي قامت بنقل قلب شقيقها المحنط سراً إلى وارسو، إضافة إلى قصص أخرى بعضها ممتع، وبعضها الآخر مستفز، لكنّ القصص والحكايات برمتها لها وظيفة سردية تتجاوز حدود الإمتاع إلى الفائدة، كما أنها تهز المتلقي من الأعماق. فمن بين الالتماعات الطريفة الشذرات التي نقرأها على أغلفة الفُوَط الصحيّة، من قبيل أقصر حرب في التاريخ بين زنجبار وإنجلترا عام 1896م التي استمرت 38 دقيقة، أو أقوى عضلة في الجسم هي اللسان؛ معلومات على شكل ومضات تُدهشك قليلاً، ثم تتوارى بسرعة البرق الخاطف، لكن هناك معلومات تستفز الذاكرة وتعلق بها، ومن بينها إصلاحات أتاتورك في العشرينات، هذا الرجل الذي أراد أن يحوّل تركيا إلى بلد متحضر، لكنه لم يلتفت إلى الجوانب الإنسانية، إذ سمح لقواته الخاصة أن تقبض على آلاف الكلاب الضالة وتنقلها إلى جزيرة قاحلة، وبعد عدة أيام بدأت الكلاب يفترس بعضها بعضاً، ولم ينجُ منها الكلب الأخير الذي نفق من الجوع والعطش الشديدين. وتنطوي رسالة جوزفين سليمان الثاني التي وجهتها إلى فرانسيس الأول على حكاية مأساوية، مفادها أن أباها المحنّط بأمر من جلالة الملك يُعرض أمام العيون الفضولية في «خِزانة الأعاجيب» الخاصة بالأمير، وتطالب بدفن أبيها بطريقة مسيحية لائقة، لا أن يظل رُفاته المحنّط رفقة الأجنّة والعلاجيم التي تسبح في الكحول، وهي تؤمن كامرأة كاثوليكية أنّ والدها الراحل لن يُبعث من دون جسده يوم الدينونة. ربما يكون تشريح المرأة الشابة هي الحكاية الصادمة التي تسبب فزعاً للمتلقي وهو يتخيّل مشرط الجرّاح يفتح جسدها المكتمل بضربة واحدة لكي يُرينا الطريقة التي صنعتنا بها يدُ الخالق. ثم يواصل الحكاية، فنفهم أن هذا الجسد الذي كان راقداً في ثلاجة الموتى عمره سنتان، وأن صاحبته قد شُنقت بدلالة الأثر الأفقي الذي يظهر على رقبتها، ثم انتقل من الجهاز الهضمي إلى القلب، مُذكراً بأن البشر لا يستأثرون بالخلود مثل الآلهة. وفي أثناء التشريح، نسمعُ همساً يدور بين الراوية وعمّها الذي يؤكد أن الضحية قد قتلت طفلها الوحيد، وأنها كانت مومساً. ولا يقتصر الانتحار على الإنسان فحسب، بل يتعداه إلى بعض الحيوانات، وربما تكون حكاية الحوت الذي جنح إلى الشاطئ الأسترالي خير مثال لما نذهب إليه، وهكذا تمضي الحكاية، لنُدرك أنّ الحوت يستغرق بضعة أيام لكي يموت، وأنّ مخ الإنسان لا يختلف كثيراً عن مخ الحوت. ويشتمل النص السردي على أكثر من عائلة، بعضها يظهر ويتلاشى ما إن تنتهي حكايته، لكن البعض الآخر يعاود الظهور ثانية مثل عائلة كونيكي، وزوجته وابنه اللذين اختفيا في جزيرة «فيس» لـ49 ساعة، وعندما بدأ الابن يعاني من اضطرابات في النوم أخذه إلى طبيبة نفسانية، وطلب منها أن تنوّمه مغناطيسياً، وتعرف ماذا حصل له بالضبط في تلك الساعات. لا يمكن الإحاطة بكل القصص والحكايات التي وردت في متن هذه الرواية المتشظية التي تَمثلتها لجنة تحكيم جائزة «نوبل» طويلاً، وقالت إنه «الخيال السردي الذي يصوّر بشغفٍ موسوعي عبور الحدود بصفته شكلاً من أشكال الحياة»، أي أن أعضاء اللجنة، أو بعضهم في الأقل، قد انتبه إلى ثنائية الإقامة والرحيل، وهذا هو جوهر الرواية العميق وروحها النابضة، وقد أعلن القساوسة في الكنائس الدنماركية: «إن منْ يشاركون في الحملات الاستكشافية للقطب الشمالي سوف يضمنون عملياً الخلاص لأرواحهم»، وكأنّ النجاة أو النهاية السعيدة مقرونة بالحركة، ولهذا السبب فإن الطُغاة يكرهون الرّحالة، سواء أكانوا غجراً أم بدواً متنقّلين، ولذلك يريدون إبطال حركة الزمن. وبما أنّ الكاتبة تميل إلى المنحى الفلسفي، كما أسلفنا، فلا غرابة أن تضعنا في قلب العاصفة الفكرية، فتصفنا جميعاً بأننا «مثل السلحْفاة في مفارقة زينو، لا نتجه إلى أي مكان، وإنما نتسكع في داخل لحظة ما لا تنتهي». تخلص الكاتبة إلى القول إننا نكتب بعضنا بعضاً في أثناء تجوالنا المتواصل، وعندما «نتوقف عن الترحال، نصبح أصناماً» مسمّرين: و«منْ يتوقف، يُصبح مثل حشرة مثبّتة بدبّوس، يخترق قلبه مسمار خشبي، تثقب أقدامه ويداه، ويتم ربطه بالسقف وعتبة البيت». ووفق هذه الرؤية، ينبغي التأمل في ثنائية الإقامة والاغتراب، من دون أن ننسى علم نفس السفر الذي يدرس المعاني المجازية للأماكن التي يمرّ بها الكائن البشري الذي يترفّع عن الصغائر، ويتوغل في أسئلة الكون الكبرى، عسى أن يجد فيها بعض الإجابات المُقنعة أو التطمينات التي تخفّف عنه وطأة الحياة التي لا تخلو من المشقّة الفكرية والقلق الوجودي. جدير بالذكر أن توكارتشوك قد أصدرت حتى الآن 16 كتاباً، أبرزها: «منزل النهار.. منزل الليل»، و«الخِزانة»، و«كتب يعقوب»، و«سِرْ بمحراثك على عظام الموتى»، وغيرها من الروايات التي تجاوزت حدودها المحلية، لتصبح جزءاً حيوياً من الثقافة العالمية.

المصدر / جريدة الشرق الأوسط

0 تعليقات