الواقعية السحرية العربية: رواية مازن عرفة "الغابة السوداء"

جدلية (ج): كيف ولدت فكرة الرواية؟ ما هي منابعها وروافدها، ومراحل تطوّرها؟

مازن عرفة (م. ع.): غادرت سورية عام 2017، ووصلت ألمانيا مُهجَّر حرب، وقد بلغت سن التقاعد. فجأة، وبشكل صادم، افتقدت حياتي الحميمية الشرقية، التي كنت أعيشها في سورية. رغم ظروف الحرب الوحشية المجنونة فيها، كان يكفي أن أخرج إلى الشارع في بلدتي، فأتبادل التحيات وأطراف الحديث مع العشرات من الناس، حتى مع أشخاص لا أعرفهم، أن أشرب شاياً أمام إحدى بقاليات حارتنا مع البائع دون مناسبة، أن أرجع إلى البيت برفقة قريب أو صديق، وربما نتناول الطعام. كان هذا يحدث بعفوية وبساطة لا متناهية. هنا، اصطدمت بمجتمع ألماني بارد، إنسانياً واجتماعياً (بغض النظر عن الحرية والأمان واحترام شديد لحقوق الإنسان). أجلس على شرفتي الأرضية، وأمامها فسحة واسعة تطل عليها عدة بنايات؛ الشوارع والشرفات أمامي مقفرة من الناس طوال الوقت... لا أشاهد أحداً. الجميع إما في العمل، أو منزوون في شققهم، لا أفهم متى يخرجون أو يرجعون. وإذا مر أحد الجيران بالصدفة، ينزه كلبه، كي يسمح له بالتبول، لا نتبادل التحية، فكيف بالحديث أو التزاور.

بعد عدة أسابيع، بدأ ينتابني إحساس أن المدينة فارغة من الناس بالكامل، وأني وحيد بها؛ وهذا بحد ذاته كابوس نهاري ألماني ثقيل، يعادل كوابيس الموت السورية، التي ترافقني ليلاً. هكذا، كتبتُ نصاً أولياً عن رجل وحيد، وجد نفسه فجأة في مدينة غريبة، دون أناس، دون أي وسائل أتصال أو وثائق رسمية. لا يعلم من أين أتى، ولماذا هو هنا، وقد فقد الذاكرة تماماً، ونسي أي لغة يتحدث بها، بل وحتى لا يشاهد نفسه في مرآة. كانت هذه هلوسات مرضية، مناسبة لشخص مصاب نفسياً بـ"صدمة حرب" قاسية، فقد أي ارتباط بالواقع. وماذا بعد؟ سرعان ما امتلأت المدينة بأشخاص أشباح، هم نتاج هلوسات كابوسية تخرج من رأسه، من لاوعي مشروخ بسبب الحرب؛ مجرد نسخ متكررة، مشوشة مبهمة، في أجواء سوريالية، محاصرة بـ"اللازمن" و"اللامكان". وهذا هو في أسلوبي الروائي عادة للتعبير عن أزمة الإنسان المعاصر، فكيف إذا عاش إضافة إلى ذلك تجربة الحرب والمنفى الإجباري. وللتعبير عن اقتلاع هذا الشخص من جذوره، ورميه في مجتمع غريب عليه، فالأمر لن يقتصر على الهلوسات، بل وحصاره أيضاً بما يشبه محاكاة "واقع افتراضي"، تجعله يعيش في متاهة غرائبية مغلقة، ضمن نسخ افتراضية للأشياء حوله تتكرر باستمرار... هذا هو الجنون، الذي تفعله بنا الحرب، والتهجير الإجباري.

لكن كان ينبغي (تقنياً) لهذا الشخص أن يخرج مؤقتاً من المنتجع الصحي، الذي يُعالج به من صدمة الحرب النفسية، في حالة صحو مشوشة عابرة، ويصف بعض مظاهر الاحتكاك مع المجتمع الألماني البارد إنسانياً، والبيروقراطي في كافة مظاهر حياته، حتى الاجتماعية. وبهذا، يمكن تشكيل كوابيسه روائياً، ليس فقط باستيهامات هلوسات سورية (تتراكم مثلاً في داخله جثث المجازر السورية)، بل وألمانية (بغرابة شخصيات باردة، التقاها أثناء خروجه القصير من المعالجة، تبدو مثل أطياف أشباح).

(ج): ما هي الثيمة/ات الرئيسة؟ ما هو العالم الذي يأخذنا إليه نص الرواية؟

(م. ع.): أعيش في مدينة ألمانية، تقع جغرافياً في منطقة "الغابة السوداء". هي ليست غابة فقط، وإنما رقعة واسعة، تحوي مدناً وبلدات وحياة. "و"سوداء" هو رمز لكثافة الأشجار الصنوبرية في الغابة، حيث تتواجد، وبالكاد تتسلل أشعة الشمس نهاراً إلى داخلها، فتبدو شبه مظلمة.

منذ زمن بعيد، تستثيرني رواية "قلب الظلام" لجوزيف كونراد، التي كتبها عام 1902، عن رحلة أوروبي إلى قلب أفريقيا؛ "قلب الظلام"، حيث يستعمر الأوربيون البلاد. يكتشف هناك أن لا فرق بين ما يسمى "الشعوب المتحضرة" وما يسمى "الشعوب المتوحشة"، وإنما الأصل هو "الظلام ـ الخراب" داخل الإنسان، بغض النظر عن المجتمعات، التي ينتمي إليها، خاصة تلك التي تدّعي أنها حضارية. سيستعيد المخرج الأمريكي فرانسيس كوبولا فكرة هذه الرواية بالكامل، في فيلمه الشهير "القيامة الآن"، عام 1979، إنما سينقل الأحداث من بداية القرن العشرين إلى نهايته، ومن "قلب أفريقيا" إلى "قلب ظلام" جديد، في فيتنام، أثناء القصف الأمريكي لها.

لذا، تمثلت الثيمة الأولى في الرواية، بفكرة "السواد ـ الظلمة" الكابوسية داخل الإنسان، التي من الصعب اختراقها، وإن بصورة معاكسة بالمعنى لظلمة كونراد الوحشية. وهذه الفكرة هي التي أوحت لي بما يحمله المهجّرون الناجون من "المذبحة السورية" من كوابيس "ظلمة كثيفة" في أرواحهم؛ برمزية "غابة سوداء"، نتيجة مآسي الحرب، التي شهدوها، ويصعب اختراقها. ما يجعلهم يعيشون في شواش وذعر مبهمين، غير قادرين على الاندماج بسهولة في أي مجتمع مغاير بالكامل.

لكن في نزهة شخصية لي مع زوجين ألمانيين عبر "الغابة السوداء"، مضيا بي في أحد مداخلها إلى شجرة كبيرة، بجوف ظاهر مفتوح، مخبأ فيه دفتر مُجلّد. قلّبوه أمامي، وشرحوا لي بأن بعض من يبدأ رحلة في غابة هذه المنطقة، يضيف إليه حكاية جديدة، فتتشكل ما يشبه "حكاية جمعية"، ترافق العابرين الغرباء عن بعضهم بألفة سرية. لم أصدق أن مثل هذا المجتمع البارد اجتماعياً يمتلك مثل هذه الأسطورة ـ الحكاية. وتملكني شعور بأن هذا رمز لتميمة سحرية يمكن استعاراتها لرواية حكاياتنا السورية المأساوية، التي ما أن تصبح مشرّعة للكشف، حتى نتخفف من كوابيسها، وتتبدد "الغابة المظلمة" في أرواحنا، فتنفتح لنا دروب الحياة.

الثيمة الثانية تمثلت بهزيمة النازية، في نهاية الحرب العالمية الثانية، حين جمع الألمان الناجون أنقاض مدنهم المدمرة، وشكلوا منها تلالاً عالية، نمت عليها مع الزمن غابات. لكنهم أنشؤوا فوقها نصباً فنية تدعو للسلام والمحبة بين الشعوب، أضحت مزاراً وطنياً. أحد هذه التلال، يقع في طرف مدينتي الألمانية بفورتسهايم، الذي يضم أنقاضها، عندما دمرها "الحلفاء"، في هجوم عنيف شهير بقصف بالطائرات. استمر الهجوم عشرين دقيقة فقط، وأسفر عن تدمير كامل المباني فيها، وتحويلها إلى أنقاض، مع مقتل ستة عشر ألف شخص، وأضعاف من الجرحى والمشوهين. مباشرة، أجريت مقارنة مع ما حدث في سورية، وتخيلت كم جبلاً (وليس تلة) يمكن أن نرفعها من أنقاض المدن المدمرة منهجياً فيها، بفعل القصف الوحشي، وعلى رأسها البراميل المتفجرة، الذي تعرضت له، وكم من الأرواح فُقدت تحتها. لذا، كان بطلي يسمع في هلوساته المستمرة، ليس فقط أصوات الموتى تحت الأنقاض الألمانية، وإنما أيضاً الأصوات السورية في أنقاض روحه وذاكرته.

أما الثيمة الثالثة الأخيرة، فتمثلت بالأسطر الأخيرة في الرواية، في نص صغير ختامي، عندما تُحلق نسخ من البطل فوق دمشق، وفوق المدن والبلدات السورية. لا تشاهد فيها أياً من الناس أبداً (وهي الفكرة الأساسية في الرواية)، وإنما فقط ظلمة وخراب ودمار، تنيرها حرائق مشتعلة. الناس اختفوا من سورية بالكامل. وهذا تعبير ليس فقط عن التدمير الممنهج للبلاد، وإنما أيضاً عن اقتلاع السوريين من حكاياتهم المتجذرة في الزمن، عبر تهجير ديموغرافي مخطط، مسكوت عنه دولياً، ومحاولة إعادة رسم خريطة مكانية، طائفية ـ مذهبية، جديدة للمنطقة. وأطلقت عنواناً على هذه الأسطر في الصفحة الأخيرة "البداية"، أي بداية الرواية. وهو ما يمثل عودة ارتجاعية لجذور كل كوابيس المهجرين السورين وآلامهم، هؤلاء الذين نجوا من "المذبحة"، لكنهم خرجوا من "منفى سوري" إلى "منفى" أكبر. هكذا، فالمنفى، بكل الغربة والضياع والتهميش فيه، يلاحق السوري في داخله، أينما تحرك، فهو يعيش منفياً في "وطن" المافيات الرسمية، تحت سيطرة ديكتاتورية عسكرية (طائفية عائلية)، تعتبر أن البلد هي مزرعة شخصية لها، وسيبقى منفياً في أي بلد يحل فيه، بسبب الخراب في داخله.

تعد لوحة الغلاف للفنان خضر عبد الكريم، إلى جانب تصميمه من قبل الفنان ياسين أحمدي، أبلغ تعبير فني ناجح عن موضوع الرواية الغرائبي الكابوسي؛ أرض (غابة) محترقة، أنقاض مدينة مدمرة، وأرواح معذبة، وهو ما يرافق جميع الحروب ببشاعتها ووحشيتها.

(ج): ما هي التحديات والصعوبات التي جابهتك أثناء الكتابة؟

(م. ع.): هي الحالة النفسية العبثية، التي أعيشها في ألمانيا (رغم أني أقمت ستة أعوام في بولونيا، أثناء تحضيري للدكتوراه، وحدث هذا قبل حوالي خمسة وثلاثين عاماً، لكن بظروف إيجابية مغايرة تماماً). هذه الحالة النفسية ومعاناتها هي التي انعكست ربما بشكل إيجابي على كتابة الرواية. (أتقن) لغتين، بسبب دراساتي العليا؛ الفرنسية والبولونية، لكني وجدت فجأة أنه ينبغي رميهما خلف ظهري، وأبدأ تعلم لغة جديدة في عمر متقدم، وقد تجاوزت الخامسة والستين، في بلد رمتني به الأقدار مصادفة. لكن تعلم اللغة الألمانية، بكل عبثية الفكرة في عمر متقدم، شكلت تحدياً حقيقياً، ليس فقط من أجل الاندماج في مجتمع جديد، وإنما أيضاً بالرغبة (كروائي) في التعبير عن المأساة السورية بأبعادها الإنسانية بلغته، والأهم محاولة فهمه عبرها، كي أعبر روائياً عن المكان، الذي أعيش فيه.

لكن الأخطر هو الشعور المرافق لي باستمرار بنوع من الانفصام النفسي والروحي في داخلي. من جهة أولى، أشعر بحنين جارف إلى "حكايتي الشخصية" السورية، التي تم تدمير أسسها المادية في الواقع؛ حياة الطفولة في بلدتي، والشباب في دمشق، والناس الذين أحببتهم، واختفوا في "المذبحة السورية" أو المنافي. ومن جهة ثانية، أجد نفسي في مجتمع جديد، ضائع غريب، دون "حكاية شخصية"، لم يعد يسعفني العمر ببنائها؛ دون قصة حب، صداقات، مغامرات، أي دون ذكريات. وهذا ما يجعل حياة المُهَجّر، القادم مجبراً من منطقة حرب، يعيش حالة تمزق دائم. وهو ما ينعكس بالنتيجة على الكتابة القلقلة لديّ.

لكن سأجيب عن سؤال أهم، عن الصعوبات التي جابهتني ما بعد الكتابة، أي النشر، بالارتباط مع موضوع الرواية، وتقنية كتابتها. في البداية، كتبت رواية (بما يزيد عن 450 صفحة)، تتناوب فيها فصول الكوابيس الألمانية مع الكوابيس السورية؛ أي فصل عن حياة الشواش الألماني، يتبعه فصل تال عن الذكريات السورية، بأفراحها ومأساويتها، وبارتباط وثيق بين الفصول. استغرقت الكتابة حوالي أربع سنوات، بعمل جديّ متواصل. عند محاولة نشرها، فوجئت برفض الرواية من ثلاث دور نشر كبرى، من بينهما دار نشري، التي وقعت معها عقداً، المفترض أنه دائم. كان الجواب الودي "شبعنا من روايات "الربيع العربي" و"الثورة السورية"، ونحن نمر بأزمات مالية، نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها المنطقة".

لكن روايتي لم تكن عن "الثورة"، وإنما عن عالم المنفى لسوري مُهجّر بالقوة من بلاده، وقد أصبح الموضوع المتداول للأدباء السوريين بعد تهجيرهم. كما أن دور النشر كانت مستمرة بالطباعة، وإن بحدود أقل. لكني أدرك المشكلة وراء صعوبة قبول رواياتي بالمجمل؛ هو الأسلوب السوريالي دائماً، الذي يعتمد تقنية أحلام اليقظة، والمونتاج السينمائي، والمونولوجات الداخلية المتشظية، مع أزمنة وأمكنة عائمة دون أي تخوم، ويحيط ذلك كله شكل خاص من "الواقعية السحرية العربية"، الذي أعتقد أني برعت فيه. يعجب هذا الكثير من النقاد (مثلاً نالت روايتيّ "الغرانيق" و"سرير على الجبهة" أكثر من ثلاثين دراسة ومقالة نقدية، بعضهما مشترك للروايتين، وأدين للعزيزة رنا الحايك في دار أنطوان هاشيت بجرأة نشرهما)، لكن لجان القراءة التقليدية في دور النشر تفكر عادة بروايات تقليدية، رائجة أكثر تجارياً، ومقبولة أكثر للجان تحكيم الجوائز.

بعد أكثر من عام من محاولات النشر الفاشلة، قرأ الرواية الصديق الروائي هيثم حسين، المشرف على دار رامينا ـ لندن، الناشئة حديثاً، وأعجب بها مباشرة. لكنه قدم اقتراحاً، بدا غريباً في البداية، يستند إلى تجميع فصول الشواش عن المجتمع الألماني والاحتكاك به برواية مستقلة، وعلى هذا الأساس يمكن نشرها لديه. آلمني ذلك في البداية، إلا أنها كانت محاولة جريئة متفهمة ومتقدمة منه لعوالم الكوابيس السوريالي في إطار المنفى الألماني، لن تقبل بها دار أخرى بسهولة. قام بتحريرها، وسرعان ما تم نشرها سريعاً (بحوالي 200 صفحة)، بل وبدأت تنال الإعجاب منذ لحظة ظهورها. أما الفصول الأخرى عن حكاية داريا السورية، ورغم الجانب السوريالي فيها أيضاً، فقد فوجئت بقبول دار ميسلون ـ باريس بالموافقة على نشرها مباشرة، وترحيب ودود، دون أي تعقيدات، وهي الدار التي تهتم بالموضوع السوري عميقاً، فكرياً وأدبياً. وستصدر خلال أيام من كتابة هذا الكلمات بعد أن تم الانتهاء من تحريرها.

أذهلني القبول السريع للروايتين، وحتى الآن مازلت أفكر، هل كان هناك خلل في تقنيتي الروائية، أما أن دور النشر التقليدية لا تتقبل بسهولة مغامرات ما بعد الحداثة الروائية. علماً أنني لم أغير أسلوبي الروائي في الكتابة، بل وأمضي فيه بجرأة تطويرية أكبر في تحطيم "المعقول" و"اللامعقول" معاً. ربما صدمت الفصول الأولى قراء اللجان بالعبثية السوريالية اللامعقولة، بحيث نصحتني صديقة ناقدة لبنانية (ضحى الملل)، أن أضع في بداية الرواية فصلاً مثيراً أقرب إلى الواقعية، لأنهم يقرؤون الفصول الأولى ثم يقلبون بقية الرواية، إذا أعجبتهم. بالمحصلة، الروايتين متكاملتان، إلا أنه يمكن اعتبارهما معاً حلقتين مكملتين في مشروعي الروائي، الذي بدأته مع "وصايا الغبار"، وأصبح يضم الآن خمس روايات، دون الحديث عما هو قادم.

(ج): ما هو موقع هذه الرواية في مسيرتك الإبداعية؟

(م. ع.): بعيداً عن كتابين فكريين مهمين، أنجزتهما سابقاً ("سحر الكتاب وفتنة الصورة: من الثقافة النصية إلى سلطة المرئي"، 2007 ، و"تراجيديا الثقافة العربية"، 2004)، فإن لديّ مشروعاً روائياً خاصاً متكاملاً، ويتطور مع كل رواية، تحت عنوان عريض "الحكاية السورية".

صدرت رواية "وصايا الغبار" عام 2011، وهي تروي الإرهاصات الكامنة في المجتمع السوري، كمقدمة لانفجار "ثورة الربيع العربي" فيه. وتمثلت هذه الإرهاصات، منذ نهاية القرن الماضي بوجود الديكتاتوريات العسكرية، إلى جانب الزحف النفطي والديني الوهابي على مجتمعاتنا ("الغبار" هو تعبير رمزي عن الصحراء الخليجية). لكن الرواية ليست سياسية، إذ استندت إلى مخزون هائل من الحكايات الشعبية (بشكل أنثروبولوجي)، للحديث عن تفاصيل الحياة اليومية السورية، وإن مثلت الرواية صورة عن إخفاقات مشاريع التغيير لجيل ستينيات وسبعينيات (اليساري) من القرن الماضي.

أما "الغرانيق"، التي صدرت عام 2017، فقد كانت تعبيراً عن نجاح ثورات الربيع العربي ـ على الأقل في بداياتها ـ بتحطيم تماثيل "الغرانيق ـ الآلهة العسكر"، ليس في الشوارع والساحات فقط، وإنما في العقول أيضاً، وهو الأهم، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد، وذلك بغض النظر عن النتائج التراجيدية التي نعيشها الآن لأسباب مختلفة. وهي استكمال لـ"الحكاية السورية" بما حدث في الأشهر الأولى من الثورة.

وتنهض رواية "سرير على الجبهة"، التي صدرت عام 2019، على واقعة حقيقية حدثت في بلدتي (رغم جوها السوريالي العبثي بالكامل)، فمع اندلاع المظاهرات الشعبية فيها، احتل العسكر البناية التي أعيش فيها مع أسرتي، وحولوها إلى "قاعدة عسكرية". هرب معظم قاطنيها، بمن فيهم أفراد أسرتي، وبقيت فيها وحيداً متحدياً حوالي خمس سنوات. أثناء ذلك، تحولت "البناية المدنية"، المحتلة من العسكر، إلى رمز لـ"البلاد" كلها.

بعد ذلك، وجدت نفسي فجأة في ألمانيا مُهجراً ولاجئاً، فصدرت الرواية الجديدة "الغابة السوداء"، تعبيراً عن معاناة مُهّجر حرب، ممزق بين الحنين لـ"حكايته السورية" المفتقدة، التي دمرت أرضيتها المادية "البراميل المتفجرة"، وبين وجوده في منفى دون "حكاية جديدة"، لم يعد بقادر على بنائها في عمر متقدم.

أما "داريا الحكاية"، فهي إعادة بناء "الحكاية السورية" بأصالتها، عبر إحدى بلدات "الغوطة"، كنموذج للبلدات السورية الثائرة والمدمرة. وهذه الحكاية تقف في وجه تشويهات "البوط العسكري" و"السيف الإسلامي" لحياتنا اليومية.

وكاستمرار لـ"الحكاية السورية"، في المنفى، أنجزت حديثاً رواية جديدة بعنوان "محاكاة"، أعتقد أنها ستكون مهمة، وأفاوض الآن ناشرين على إمكانية نشرها.

"مشروعي الروائي" ليس رواية سياسية، وإنما هو "حكايتنا السورية" بكل جوانبها الإنسانية اليومية، في إطار ظروف متفجرة، ومتبدلة سريعاً، نعيشها منذ نهايات القرن العشرين. صحيح أن بطلها هو ضمير المتكلم "الأنا"، الذي يستند على سيرة حياتي الذاتية، بطريقة "واقعية سحرية"، إلا أنه يتشظى دائماً إلى عشرات الشخصيات في الرواية، بنماذج مغايرة تماماً. هذا ليس فقط تعبيراً عن الانفصامات المتشظية، التي يعيشها الفرد في مجتمعاتنا العربية (مثلاً يتلبس شخصيتي الثوري والجلاد، حسب الظروف، ومثلها العلماني والطائفي، الحداثي والتقليدي)، بل وأيضاً عن أنه نتاج مجتمعات استبدادية بطريركية، مغلفة باستيهامات أسطورية دينية، تعبير عن عجزنا الوجودي، وتتجاور فيها أنماط ما قبل الحداثة" (العائلة والقبيلة والطائفة...) مع النمط الاستهلاكي المعولم، في ظل أنظمة ديكتاتورية متصالحة مع سلطة الديني.

(ج): كتابُك الأخير رواية، هل لاختيارك جنسًا أدبياً بذاته تأثير فيما تريد قوله، وما هي طبيعة هذا التأثير؟

(م. ع.): لا أشعر أني أكتب رواية احترافية، أو حتى رواية بالمطلق، إنما حياتي اليومية هي الرواية (جزء من رواية هذا العالم، وبالأحرى نحن الآن صورة في عالم من صور محاكاة، لم نعد نمتلك فيها الإحساس بالزمن والمكان). وما أفعله هو نقل هذه المشاعر على شكل نصوص، ونفذته بوضوح في روايتي الجديدة المنجزة "محاكاة".

عندما أشتغل على روايتي، فأنا أكتبها مثل "حلم يقظة"، أبدأ مثلاً بالفصل الرابع، فالسابع، ثم ربما الأول، فالسادس، وهكذا، أخلط بينهما تقطيعاً وتوصيلاً. أي دراسة نقدية متأنية لرواياتي ستكتشف هذه الفوضى العفوية، وتداخل الفصول والحوادث فيها، تعبيراً عن الحياة ذاتها. وبغض النظر عن الترتيب، الذي تخضع له الرواية في النهاية، فأنت تستطيع قراءتها بترتيب آخر جديد للفصول. ألا نمارس هكذا أحلام اليقظة، التي تحولت إلى كوابيس، يومياً؟

لكني في "الغابة السوداء" استعملت تقنيات جديدة معقدة، للتعبير عن رؤيتي الأدبية للحياة. دخلت مرة مصادفة إلى شقة جار عجوز ألماني، يعيش وحيداً، زوجته متوفاة منذ زمن بعيد، ولديه ولدان، يقيمان في مدينة بعيدة، يشاهدهما في العام مرة أو مرتين. يجمع تحفاً قديمة، ولوحات فنية وصوراً فوتوغرافية، دون أي تنظيم. لكن يرمي فوقها كل الأشياء اليومية، التي يشتريها باستمرار، منذ زمن بعيد جداً؛ ملابس، أحذية، أواني مطبخ، أجهزة كهربائية، زجاجات كحول... ورغم تلفها، وعدم استخدامه لها، فإنه ما يزال يراكمها باستمرار. جنون غير معقول. طلبت منه السماح لي لتصويرها، ثم سجلت معظمها بترتيب سوريالي معين في نصي الروائي؛ مجرد تعداد، بطريقة تبرز تفاصيل الحياة اليومية الألمانية تاريخياً عبرها. وأرفقت النص بقفزات البطل إلى داخل الصور المعلقة على الجدران، والانتقال إلى عوالمها التاريخية. وبهذه الطريقة رويت جانباً من التاريخ الاجتماعي والثقافي الألماني. وهذا الفصل المعقد ببساطته، وخارج المألوف، يُعد الأجمل بالنسبة لي في الرواية.

(ج): ما الذي يجب أن تحققه الرواية بحيث يمكن القول إنها رواية إبداعية وتشكل إضافة في جنسها الكتابي؟

(م. ع.): الحياة في الواقع ليست حكاية حلوة أو حزينة، ببداية وذروة ونهاية، كما يقدمها الأدب التقليدي عادة. حياتنا اليومية، الحالية خاصة، بلغت درجة من التعقيد بحيث لم نعد نعرف إذا كان المنفى في داخلنا أم في البلاد التي نقيم فيها، وإذا كان الكابوس اليومي الذي يرافقنا هو مجرد حلم ثقيل أم واقع، وإذا كنا نعيش في عالم حقيقي أم في محاكاة من الصور تستلبنا، بل إذا كنا نحن حقاً أحياء أم أمواتاً وأحياء في آن واحد معاً..

الحروب، والمجازر والخراب والتهجير الذي يرافقها، ودمار الكوارث الطبيعية، والجوع والفقر والمرض، وجميعها كنا نتابعها بلامبالاة على شاشات التلفاز، أصبحنا نعيشها الآن. لم نعد نخاف من دمار الحروب بقدر الذعر أن يكبس زعيم مجنون على زر نووي، أو أن يصدم كوكبنا نيزك، فتتدمر الحياة البشرية في كلتا الحالتين. لم تعد الأديان، ولا المنظومات الأخلاقية، ولا الفلسفات الطوباوية، بقادرة على إقناعنا. لم يعد لدينا كاريزمات سياسية أو فكرية نستند إليها، بل مجموعات مختلة نفسياً من زعماء مافيات، وديكتاتوريين عسكر، ورجال دين ممسوسين، وزعماء أحزاب عنصريين مخبولين، وهم الذين يقودون الآن الدول والمجتمعات نحو الدمار. وإلى جانبهم تنهض في بلادنا، مجموعات من زعماء طوائف ومذاهب وعشائر وعائلات وإثنيات، يعيشون في تخريفات ما قبل العقل والحداثة... الإنسان الفرد في هذا العالم، لم يعد فقط مهمشاً ومستلباً، بل ومحطماً وممزقاً، أصبح لا شيئاً، يشعر بالرعب من الغد، دون معرفة لماذا.

في مثل هذا العالم الممزق، هل من الممكن لوسائل التعبير الإبداعية، وعلى رأسها الأدب، أن تبقى تقليدية؟ لا، فاللغة نفسها تتمزق، والأساليب الأدبية تنهار، والبوصلات تختفي. لذلك، تتداعى في كتاباتي أحلام اليقظة، والكوابيس المرعبة، والمونولوجات الذاتية الداخلية، وصولاً إلى حد الهلوسة، واختفاء الحواجز بين الواقع واللاوقع. هي عوالم الجنون واللامعقول والفصام والضياع، والنموذج الآن هو "الغابة السوداء".

(ج): ما هو مشروعك القادم؟

(م. ع.): أحاول أن أكتب نصوصي الأولى بالألمانية، بمساعدة أصدقاء أدباء ألمان، سيصدر نص منها في أنطولوجيا أدبية لكتاب من مقاطعتي. لكن إتقان الألمانية والكتابة بها هي حلم مستحيل، في هذا العمر المتقدم. في العربية، ستصدر قريباً روايتي الخامسة "داريا حكايتنا"، أبحث عن ناشر لروايتي السادسة المهمة "محاكاة"... بدأت بكتابة رواية جديدة "منامات"، وهي سيرة ذاتية سوريالية، بمفاهيم النظرية النسبية والنظرية الكمية (وهو ما استخدمته في رواية "محاكاة")، لا أعرف إذا كانت ستنجح، لكنها ستحتاج وقت طويل وتفكير عميق.

مقاطع من الرواية:

مقطع أول -

"أخيراً، عرف القاضي العقاري بيتر باستلامي الشقة، فأتى لزيارتي. كانت الزيارة الأولى والأخيرة. حضر على دراجته الهوائية، بصندل وبنطال قصير، دون أن تفارقه ربطة العنق. ربط الدراجة إلى عمود كهربائي بجنزير وقفل حديدي، أمام البناية، ورفع حقيبته شبه الفارغة منها. حضر بدقة في الموعد الذي حدده لي على الموبايل، منذ عشرة أيام، بيدين فارغتين، دون أي هدية، وفاجأني بأن لديه خمساً وعشرين دقيقة فقط للزيارة. قدمت له ضيافة؛ طبقاً ضخماً مليئاً بمختلف أنواع الفواكه، اختار منه برتقالة، وضعها في صحنه. وبالشوكة والسكين، قضى الخمس والعشرين دقيقة في تقشير البرتقالة، وتقطيعها، وتناولها، فيما هو يحدثني، دون أن يرفع نظره عن عمليته الجراحية.

يؤيد القاضي بيتر المستشارة السابقة "أنجيلا ميركل" وسياساتها. لكنه لا يختار في الانتخابات البرلمانية أعضاء حزبها الديمقراطي المسيحي، إنما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما يفضل ولداه وابنته الشبان حزب الخضر. لذلك، عندما أعلنت ميركل قولها الشهير "سنفعلها"، بشأن استقبال أمواج المهجّرين السوريين الهاربين من الحرب عام 2015، استنفر بيتر وزوجته أكيرا، متطوعاً مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والكنائس، من أجل استيعابهم ودمجهم في المجتمع الألماني. حمل مطرقة ومفكّاً وعلبة مسامير، وأخذ يجول على المهجّرين، يساعدهم إدارياً وعملياً في استلام شقق مخصصة لهم، خارج معسكرات التجميع...

... بما أن بيتر مهووس بالثقافات الأفريقية، فقد تعلم القرع على الطبلة الافريقية، من مهاجرين أفريقيين. يشاركهم العزف في استعراضات الشوارع بحماس شديد. يرتدي بنطالاً قصيراً ممزقاً، وسترة تكشف صدره النحيل عارياً، ويتقافز مثلهم، كما في غابة استوائية. يدرس الأبن الأكبر له "العلوم السياسية والاقتصادية" في الجامعة، متخصصاً بشؤون القارة الأفريقية. اختار تدريبه العملي الجامعي في "تنزانيا"، يقيم فيها بضعة أشهر في العام. هكذا، يجد بيتر الفرصة سانحة، كي يقضي إجازاته الصيفية هناك. بالعكس منه، تهتم زوجته أكيرا بحضارة "المايا"، في أمريكا اللاتينية. ترسم لوحات فنية، تستوحي مواضيعها من فلسفتهم الروحية. لا ترافق زوجها بإجازاته إلى أفريقيا، إنما تشارك في رحلات جماعية إلى دول أمريكا اللاتينية".

مقطع ثان:

"أشعر بحركة ما ورائي، ألتفت. تصيبني أقصى درجات الذعر. أرى أناس ورائي، العشرات منهم، حشود كأنها دون نهاية. لا، إنهم نسخي، التي ظننت أني غادرتها في المبنى. يرتدون ملابسي نفسها. لكن الملابس أصبحت ممزقة مهلهلة. لا، ملطخة بالدماء. بل تنزف منها الدماء. لا تسير هذه النسخ منتصبة، بل منحنية الظهر، تجرجر نفسها. مثقوبة الرأس والصدر، كأن طلقات بنادق أطلقت عليها من قريب، في إعدام ميداني مباشر. بعضها دون أعضاء، أشلاء، مزقتها قذائف، وبعضها الآخر مفروم، كأن دبابات سحقتهم، ولملم نفسه. ليست نسخي، إنها جثثي. الدماء محت ملامح الوجوه؛ ملامح وجهي. أشعر بالشلل، أتوقف. تتوقف الجثث. أواجهها. لا أشعر بالذعر، أنا أواجه ذاتي؛ ذواتي المتشظية. أشعر بالحزن لها، كأن كل جثة ترغب أن تروي حكايتها، "حكاياتي". لا أعرف ماذا ينبغي أن أفعله.

فجأة تظهر الحوامات في الفضاء، تحلق حولنا، والدبابات تتقدم أيضاً من خلف البناء نحونا. أراها الآن حقيقة. يحدث الآن شيء يشبه جنون وحشي. الحوامات تلقي على جثثي براميل متفجرة، تُسقط مُحدثة دوياً هائلاً. تتفتت الجثث. الدبابات تنقض مزمجرة على الجثث، تسحقها أكثر. أركض هارباً باتجاه التقاطع. الإشارة حمراء. أتجاوزها. دويّ "صفارات الإنذار" يعلو من جديد. لا أهتم. أصل إلى الطرف الآخر، يصمت دويّ الصفارات فجأة، يصمت ضجيج المحركات وصرير الجنازير. ألتفت ورائي، لا أرى شيئاً. اختفى كل شيء. لا يهم، مادمت أحمل أكياساً ممتلئة بالمشتريات، تعلوها ماركات جبنة مختلفة".

مقطع ثالث:

"يختفي سطح الطاولة تحت تراكم أشياء، مغطاة بطبقة كثيفة من الغبار. أنفخ بقوة، فتتكشف؛ بقايا شموع، انسالت ذوائبها على شمعدانات صفر باهتة؛ خنجر معقوف، في غمد تزينه زخارف شرقية؛ خواتم بفصوص ملونة، وأساور فضية، مرمية في قدر فخاري، بني اللون؛ علبة نحاسية صفراء فارغة، بزخارف ممحية، تستخدم لصف السجائر، وإلى جانبها قداحة فضية باهتة؛ غليون، تحجّر التبغ في فوهته؛ سماعة هاتف رمادية قديمة، ارتمى فوقها سلك أسود، مقطوع الطرف؛ هاتف محمول، من طراز قديم، دون شاشة، يغطيه الصدأ؛ ساعة صدّار بسلسلة فضية طويلة، وساعة معصم بسوار ذهبي، معطلتان، مهشمتا زجاج الواجهة، توقفت عقاربهما عند الساعة الرابعة؛ آلة تصوير فوتوغرافي قديمة؛ زجاجات دواء مستهلكة؛ زجاجات عطر فارغة؛ مكبرة زجاجية مشروخة؛ بوصلة معطلة؛ مروحة يد، برسومات يابانية، مشققة الأطراف؛ نظارات طبية، تُعلق على الأنف؛ نظارات شمسية عاتمة؛ أقلام حبر قديمة، مع دواة، نشف الحبر فيها؛ قطع نقدية مسودة، ممحية؛ كأس ماء فارغ، نمت في أسفله طحالب، تصدر منها رائحة عفن؛ وريقات ورود يابسة، تتفتت بمجرد لمسها؛ أوراق كتابة، مصفرة، فارغة".

مقطع رابع:

"تشد على يدي "لماذا يدك ترتجف! لا! كل جسدك يرتجف، بل ويتصبب عرقاً".

كيف لا أرتجف، وحولنا كل هذه الأكداس من الأجساد المشوهة، المرمية في الشارع، وهي تلتهم بعضها البعض. لا بل أراها قد أخذت بالزحف. إلى أين؟ يبدو نحونا، من كل الاتجاهات! أبعد يدي عن ثدييّ ألفريدا، وقد تضخما، كما لدى بقرة. يبدو الاستياء واضحاً على وجهها، وقد بلغت درجة عالية من الإثارة، تتبدى في لهاثها الوحشي. تلطمني غاضبة. أفكر بالأجساد الزاحفة نحونا أكثر فأكثر. لكن ألفريدا تبقى لامبالية بها، لا بل أنها تُرجع مقعدها نحو الخلف، تُكمل تمزيق بنطالها المهلهل، وتفتح فخذيها واسعاً. ينكشف عضوها؛ ضخماً، مكتنزاً بكتل مُسّمرة، تتدلى متراخية، تتساقط عليها غابة من جدائل شعر العانة، مغتسلة بسوائل الإثارة. تفوح ملء السيارة رائحة كثيفة رطبة، كأنها قادمة من مستنقعات غابة بدائية. يبدو عضوها وحشياً بقدر الأجساد الزاحفة نحونا. هل الإثارة هي التي جعلته يتضخم إلى هذا الحد؟ لكني لم أثيرها، بالكاد لمست ثدييها. ربما رؤية الأجساد المشوهة تثيرها! غير معقول. في أي عالم مجنون أنا؟

تنهض الأجساد الآن بتثاقل، تتقدم بشكل آلي بطيء نحونا، تقع أرضاً، وتنهض من جديد. تنظر ألفريدا إليها بعيون ناعسة، وتأخذ بمداعبة عضوها الجنسي بيدها اليمنى، التي بالكاد تحيط به، فيما تغرق بيدها اليسرى في ثدييها، تعتصرهما ببطء. تُصدر الأجساد حولنا صرخات وحشية، فيما تتأوه ألفريدا بصوت عال، وحشي أيضاً.

لم تعد الأجساد بعيدة عن السيارة، تفصلها أمتار قليلة. بعضها لا يستطيع النهوض. أنتبه الآن لها، ليس لها أقدام؛ جسدها الأسفل نصف أفعى، تزحف به. أما الذين ينتصبون، فلديهم أنصاف أجساد سفلية لثيران، وذئاب، ودببة. بالتأكيد، ترى ألفريدا هذا الجنون الوحشي. تراه، لكن وتيرة مداعبة عضوها تزداد.

تحاصر الأجساد السيارة، تأخذ بخرمشة الزجاج بأظلافها. تطرقه بعنف، محاولة تحطيمه، وهي تطلق صرخاتها، من أشداق مفتوحة، يسيل منها لعاب مقزز. تتلوى ألفريدا بجنون أكثر، وقد تضخم جسدها، بحيث يملأ السيارة. السيارة محكمة الإغلاق، لا تستطيع الأجساد فتحها. تهزها بعنف. تعلوها، تغطيها. تغمرني ألفريدا بثديها المتضخم المهتز. لا أستطيع التنفس، أشعر بالاختناق. تنهش الأجساد بعضها البعض. تتقافز ألفريدا، منتفضةً بموجات متتالية. تجعر عالياً. تصل إلى ذروة النشوة. في هذه اللحظة، تتساقط أشلاء الأجساد أرضاً. يتشنج جسدي من الألم، أتقيأ أمعائي الفارغة، وأهذي كالمجنون. ينطفئ جسد ألفريدا فوقي. تحاصرني العتمة، ينفجر رأسي، وأنطفئ".

كنها ستحتاج وقت طويل وتفكير عميق.

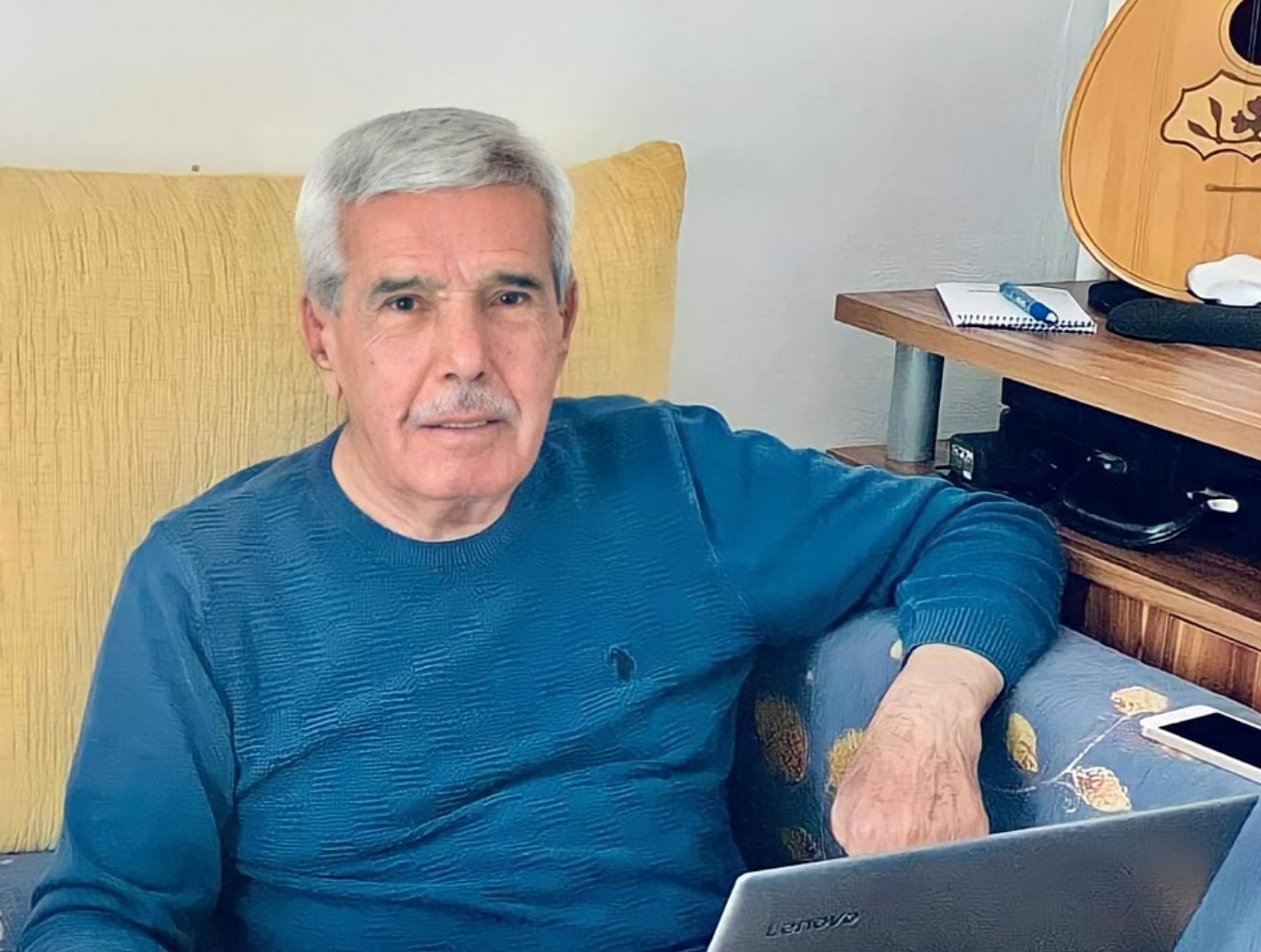

مازن عرفة:

كاتب وباحث سوريّ (مواليد العام 1955) مقيم في ألمانيا. حائز إجازة في الآداب، قسم اللغة الفرنسيّة من جامعة دمشق، ودكتوراه في العلوم الإنسانيّة، قسم المكتبات، من جامعة ماري كوري (لوبلين، بولندا). بالإضافة إلى روايته «وصايا الغبار» (2011)، صدرت له «الغرانيق» (2017) عن دار نوفل، كما له مجموعة من المؤلَّفات من ضمنها: «سحر الكتاب وفتنة الصورة» و«تراجيديا الثقافة العربيّة»

المصدر: موقع جدليّة

0 تعليقات