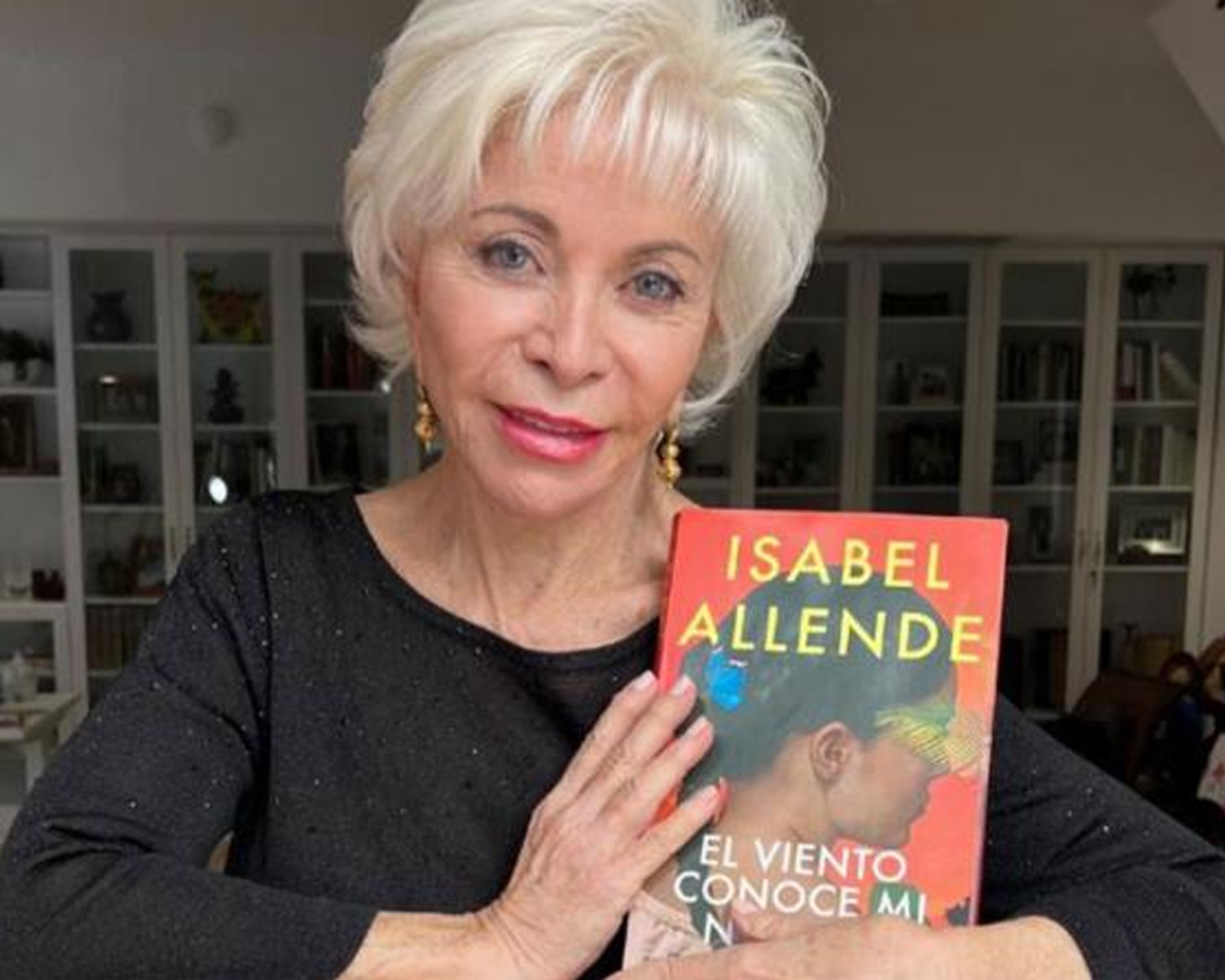

أحمد ضحية: التطور التكنولوجي يخدعنا ويقود السرد إلى حتفه

الرواية نت – لندن

يعبّر الروائيّ السودانيّ أحمد ضحية عن أنّ مستقبل الرواية يرتبط بحاضر النقد، ويرى أن هناك ما يمكن وصفه بـ”غياب فاجع للناقد المثقف“ الملم بأسرار اللُغَّة وأحابيلها وحيلِّها، والمواكب والحصيف والشفاف، إزاء عوالم السرد الباهرة، ما يؤثّر على الفنّ الروائيّ.

في حواره مع الرواية نت، يلفت مبدع "هيلدا" إلى أنّ تجربته لم تنل حظها من النقد، ويتصور أن الوجود الفيزيقي للكاتب ضمن المشهد الثقافي، خاصة في مراحل تجربته الأولى، مهم جداً على صعيد لفت الأنظار للمتابعة النقدية، لإنتاجه، وفي حالته غادر السودان مبكراً، قبل ثمانية عشرة 18 سنة. وهو أمر ترك أثراً سلبياً عميقاً فيما يخص متابعة النقاد لما يكتب.

يتطرّق الروائيّ أحمد ضحية إلى مسائل أدبية وفنية وفكرية تشغل باله، ويشير إلى أنّه نوع من الناس يتفادى السعي وراء النقاد، وإهداءهم كتاباتي، إذ يعتقد بصورة متطرِّفة أن مهمة الناقد البحث في المشهد الثقافي عن الإنتاج الجيد والعمل على تقييمه.

- كيف تقيّم تجربتك مع القراء؟

ابتداء شكراً لـ ”الرواية“ لإفساحها لنا هذه النَّافذة للتواصل.

للأسف –بصورَّة عامة– تقييِّم تجربة الكاتب مع القراء عملية معقدة جداً في أوطاننا العربية، إذ تعتمد على الكثير مما نفتقده حقاً، كالوسط الفني الذي يتم فيه تداول الرواية، وشبكة العلاقات بين الكاتب ومكونات المشهد الثقافي ذات الصلة بالمُنتَج الروائي.

والإحصاءات لقياس تفاعل القراء. والوجود الفيزيقي للكاتب نفسه: هل هو يُقيم في وطنه حيث تشكلَّت في وجدانه مصادر الإلهام الأولى أم خارجه، حيث تُشيَد مزيد من الذكريات.

إلى جانب أننا نكتُب لقراء هم في الحقيقة شركاء أيضاً، ومثلهم مثل الكُتاب يتفاوتون في مستوياتهم المعرفية والثقافية والفكرية. بالتالي في تفاعلاتهم مع النُصُّوص.

على مستوى تجربتي الشخصية، عادة أتلقى رسائل على بريدي الإلكتروني، وماسنجر فيسبوك. يُعبر أصحابها بدرجاتٍ متفاوتة من التفاعل مع ما أكتُب. وبطبيعة الحال يسعدني ذلك، إذ أشعر أن ثمَّة جدوى لما أكتب.

لكنني لا أستطيع من خلال هذه الرسائل أو التعليقات على منصَّات التواصل، تقيِّيم تجربتي مع القارئ بصورَّة كاملة، بيد أنه يمكنني الزَّعم، أنني حاولت قول شيء، وأن هذا الشيء الذي أحاول قوله بنسبة ما قد وصل إلى القارئ.

- ما أهم الأعمال الروائية التي أثرت في تجربتك الإبداعية؟ ما الرواية التي تتمنى لو كنت مؤلفها؟ هل من رواية تندم على كتابتها أو تشعر أنك تسرعت في نشرها؟ ولماذا؟

دون تردد أستطيع الزعم أن ليو تولستوي في آنا كارنينا، تورغنيف في مذكرات صياد، وغوركي في الأم والطفولة، ودون كيشوت لسرفانتس، مائة عام من العزلة لماركيز، المسيح يُصلب من جديد، وزوربا اليوناني لكازينتزاكس، حبة قمح وتويجات الدم لنيغوجي واثينغجو، النفق لأرنستو ساباتو، مملكة هذا العالم لأليخو كاربنتيه، الشك لكولن ولسن، اسم الوردة لأمبرتو إيكو، مصرع أحلام مريم الوديعة ونوار اللوز لواسيني الأعرج، أعمال الطيب صالح، أعمال رشيد بوجدرَّة، والطاهر وطار، نجيب محفوظ، عبد الرحمن منيف، إبراهيم الكوني، تورغنيف، ديسوفيسكي في الجريمة والعقاب والاخوة كارامازوف، تشيخوف، ميلان كونديرا، جمال الغيطاني في الزيني بركات، وكتاب كثر آخرين من انحاء العالم المختلفة، جميعهم أتصور أن لهم تأثير على تجربتي بدرجة ما.

وكثيرَّة هي الروايات التي أعجبتني وأحببتها، وأعدت إنتاجها في داخلي، لتتبيأ في سياق خبرتي وتجربتي الخاصة، ولكن بصدق شديد لم أشعر إزاء أيها” بتمني لو كنت كاتبها“، فـ ”الكتاب لا يتطابقون“ أو يفكرون على النحو ذاته أو يرغبون الرغبات نفسها!

أنا ممن يؤمنون بأن ما نكتبه هو جزء من حياتنا وتاريخنا وتطوُّر تجربتنا، بكل أخطائها وآلامها وجرائرها ومسراتها، لذا لا أندم على ما فات، بالتالي لا أشعر بأنني تسرعت في نشرِ عملٍ ما، ولأكون صادقاً معك، يُلازمني في الحقيقة شعور مزمن بأنني تأخرت كثيراً!..

هناك كُتاب كُثُر كتبت عن أعمالهم الأولى قبل أن ينشروها وبعد أن نشروها، وعرفت بهم القراء، فيما كانت كتاباتي نفسها تقعي في أدراج مكتبتي لسنوات طوال دون أن أسعى جاداً لنشرها ورقياً!

وربما يعود ذلك لكوني أكره الاجراءات.. أي إجراءات، وعملية النشر تلزمها الكثير من الإجراءات والذهاب والإياب والمتابعة والقلق، الذي أشعر دائما بأنني في غنى عنه، فدائما لدي ما يفيض عن حاجتي من القلق والتوتر!

كيف ترى مستقبل الرواية في عالم متسارع يمضي نحو ثقافة الصورة؟

لو سمحت لي سأسهب قليلاً في الإجابة عن هذا السؤال، إذ دفعت مؤخراً بكتابين نقديين إلى {دار نشر رفيقي بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان}، سيصدران في الأسابيع القليلة القادمة، وهما جزء من مشروع نقدي بعنوان {السرد والرؤى}، وهو مشروع من ستة أجزاء، استغرق مني سنواتاً طويلة.

وقد أجبت عن سؤالك حول مستقبل الرواية، ضمن فصول الجزء الثاني (الكتاب) المتعلق بالرواية السودانية: {من الغابةِ والصحراء إلى غضبةِ الهبباي/ مقدمة في تقنية وسُوسيولوجيا الرواية السودانية}..

على خلفية ذلك، أستطيع الزعم أن المشهد يبدو مربكاً، فبقدر ما للمسابقات المحلية والإقليمية على مدار السنوات الماضية إيجابياتها، بإبراز روايات جيدَّة، إلا أنها فتحت الباب واسعاً لاستسهال الكتابة السردية، حتى أنني لن أُدهش إذا حصلت على جائزة الطيب صالح في السودان، رواية مقولاتها تأسست على (فضائل) الجنجويد، أو (بطولة) سفاحين الحروب الأهلية، إذ لم يغادر الشعراء فقط” متردمهم“، إلى الانشغال بجنس الرواية، فالجميع لحقوا بهم من مختلف الأجناس والحقول والمهن!

أستطيع الزعم أن مستقبل الرواية في خطر إذا استمرت هذ الحالة غير الموضوعية” بغزو دارها“ خلواً من أدوات وأثاثات هذه الدَّار!.. فغالبية هؤلاء الغُزَّاة ليسوا مسلحين بأدوات السرد الروائي، بل بأدوات أُخرى لا علاقة لها بهذا الجنس، فالسرد عملية جبارَّة وليست مجرد أي حكي.

وفي الحقيقة مستقبل الرواية، يرتبط بحاضر النقد.. والشاهد أن هناك ”غياب فاجع للناقد المثقف“ الملم بأسرار اللُغَّة وأحابيلها وحيلِّها، والمواكب والحصيف والشفاف، إزاء عوالم السرد الباهرة.. فمقارنة بحجم الانتاج، النقاد الحقيقيين قلة تكاد لا تذكر، وفي الوقت ذاته نجد أن ”كل من هب ودب“ يلحق بتعريفه الشخصي كلمة (ناقد)، الآن!

كنت دوماً ممن يؤمنون بأن إنتاج (النَّوعي) يتأتى أحيانا من خلال الإنتاج (الكَمِّي)، ولكن ذلك لا يعني إطلاقا إقتحام (السرد) خلواً من الأسلحة والأدوات اللازمة، من خبرَّات ومعارف واسعة بأجناس الأدب وأدواتها، خاصة أن السرد تتقاطع في نسيجه معارف وعلوم مختلفة، فضلاً عن الخبرَّات الناتجة عن الاطلاع الواسع على آداب العالم وفنونه.

في ظني أن استسهال الكتابة الروائية، الذي نراه الآن. أشبه بحبل مشنقة يضيق حول عنق الرواية، كلما أفرغت المطابع من أحشائها شيئاً بائساً، يُسميه صاحبه رواية!

في التحليل النهائي، يفضي ذلك إلى قتل الرواية، وبالتالي لو أردنا للرواية الحيَّاة، لابد لنا من إعادة قراءة المشهد السردي، والخروج بقوانين وشروط وضوابط صارِّمة، تُلزم دور النشر فيما يخص” اللُغَّة والحرفة والجمال! “.. فلا سرد دون لُغَّة، ولا توجد حرفة سردية دون معرفة و(إدراك) للُغَّة، ولا جمال دون توظيف احترافي للمعرِّفة العميقة باللُغَّة أولاً!..

إذا لم نُعطِ الرواية هذا القدر من الإحساس بالمسؤولية، في اعتقادي سنشهد موتها، الذي تمضي إليه بخطى حثيثة، أكثر من الخطى التي أفضت بالشعر إلى دروب الهجر!

من الجانب الآخر، نجد أن تطور وسائل البث المباشر وتكنلوجيا الاتصال والتواصل وهيمنة ثقافة الصورة، كل ذلك يشكل تهديداً للسرد المكتوب، فبعد قليل –ربما– الكتاب الاليكتروني، الذي يطل بأغلفته وأوراقه ”الافتراضية“ من أجهزتنا المحمولة، ينعي لنا الكتاب الورَّقي، بكل ما يحمل من آثار عَرق أصابعنا وتوتراتنا وقلقنا، في هذه التثنيات وهذا القطع الرفيع في زاوية الغلاف، أو الكتابة المتعجلة لشيء ما على إحدى صفحات الكتاب، التي لا تخلو من نقطة قهوة، أو بصمة تبغ!

فسردياتنا الآن تنطوي عليها الأفلام والمسلسلات، التي بقدر ما توظف التكنلوجيا لتقديم ”خيال بديل“ نتاج مؤثرات الصوت والصورَّة، إلا أن هذا (الخيال البديل) في الوقت نفسه يُدجن خيالنا، ويكبح جماحه، وشيئاً فشيئاً قد نصبح بلا خيال، وهذا أكبر تهديد للحضارة الإنسانية، عندما تهيمن ثقافة الصورة بشكل كامل، وتصبح هي ذات نفسها ”السردية الكبرى“ ثمرَّة الذكاء الصناعي والروبوت. الذي يريد التفكير نيابة عنا، وبمرور الوقت سيحدد معاييرنا في التذوق والإحساس بالجمال، وربما يتحكم لاحقا حتى في رغباتنا الجنسية!

نحن في أفريقيا، ظللنا لقرون طويلة ننعم ”بالتقاليد الشفاهية في الحكي“ عندما نتحلق حول كبير الأسرة لنسمع رواياته عما جرى.

أو عندما ننام على أحضان جداتنا وهن يحكين لنا على وقع رشفاتنا للبن المغيرب، قُبيل النوم، أساطير وحكاية شعبية تغذينا بالقيم النبيلة.. هذه المؤسسات التربوية التي خرج ”السرد الإفريقي“ من رحمها الآن اختفت. لم تعد لدينا مؤسسة الجدَّة أو كبير الأسرَّة.. لا وقت لدينا لذلك، ولا أُبالغ إذا قُلت أن جَداتنا اللاتي كُنَّ لا يعلمن سوى اللُغَّة المحلية، ويعبدن إلٰهاً غامضاً بالنسبة لنا، لم يعد لهنَّ وجود الآن، فجدَّات هذه الأيام يطلبن ”البيتزا دليفري“ بالهاتف المحمول، ويتحدثن الانجليزية والفرنسية، إلخ ويراسلن صديقاتهن الموشكات على الزهايمر، بالايميل ويتواصلن مع أحفادهن بماسنجرات الاسكايبي والواتس والإيمو. إلخ..

فما هو الحل؟

ببساطة لا أدري! فثقافة الصورَّة تخدعنا، باستغلال شعورنا بالملل. فتقدم لنا سرديات كبيرة جداً، في زمن قصير ”مكبسل“، فيما تستغرق منا قراءة ذات السردية على الورَّق أيام وشهور، ربما!

إن التطور التكنولوجي يخدعنا، ويقود السرد إلى حتفه! بالتالي يهدد حضارة الإنسان! فالحضارة مولود التدوين.. مولود الكتابة الشرعي!.. الحضارة كلها نتاج للحكي والسرد!

- كيف تنظر إلى واقع النقد في العالم العربي؟

بكل صدق وتجرد لست راضياً عن واقع النقد الآن. فحضور الناقد في المشهد الثقافي العام، ضعيف جداً. مقارنة بحجم الإنتاح الأدبي.

فيما مضى كان نقاد كالعقاد، محمد مندور، عزالدين إسماعيل، لويس عوض، محي الدين صبحي، رجاء النقاش و دكتور صبري حافظ وغيرهم يقودون الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي.

الآن لم يعد الناقد ”يقود حياة ثقافية حقيقية“ فدوره اليوم، في إزدهار الأدب وإبراز المواهب، تضعضع كثيراً وتراجع وبهت، وهذا التراجع شأن كل شئ في الحياة العربية.. أذكر في فترَّة الديموقراطية الثانية في السودان (٨٥-١٩٨٩) برزت في سماء النقد أسماء نُقاد شباب وقتها، أحمد طه أمفريب، معاوية البلال، مجذوب عيدروس، وآخرين شكلوا حركة مثلَّت مناهج بنيوية واسلوبية مختلفة، كانت نشطة جداً في الملفات الثقافية والندوات، داخل العاصمة المثلثة وخارجها، ورغم قِصَّر فترَّة الديموقراطية الثانية، إلا أنها قادت ”المشهد الثقافي“ بقوَّة، وتركت أثرها عليه لوقت طويل، بعد إنهيار الديموقراطية.

من الجهة الأخرى، نجد أنه بعد الإنقلاب الإسلاموي في ١٩٨٩ على النظام الديموقراطي، عمد تنظيم السلطة إلى ”صناعة نجوم“ في كافة المجالات، وبطبيعة الحال طال هذا التوجه الايديولوجي المشهد الثقافي، فقام بصناعة كتاب قصته القصيرة وروايته وفنانيه المغنيين إلى آخره.. وقطعاً نقاده، وبالنتيجة تم مسخ المشهد الثقافي.

أيضا ثمَّة نقطة أجد الإشارة إليها هنا ضرورية، ففي حالات كثيرة عبر ”تاريخ النقد“ يتم تواطوء صامت من البعض، على تجاهل أعمال أحد الكتاب، نظراً لإختلاف ”شُلَّة“ نقاد المشهد الثقافي آيديولوجيا، مع هذا الكاتب أو ذاك.

وبذلك يحرمون القارئ من لفت نظره إلى أحد الأعمال الشاهقة، ولكن المجهولة بسبب التواطؤ عليها بالصمت المتعمد والتجاهل التام.

وهذا السلوك في السودان تحديدا من السمات البارزة، التي حالت دون إزدهار الأدب عدد من المراحل، وأدت في الوقت نفسه إلى إضفاء هالة زائفة على أعمال ضعيفة في قيمتها الفنية والجمالية.

وللمفارقة هذه ”الشُلليات“ هي نفسها التي يتم تشكيل لجان التقييم والتحكيم منها. وهي نفسها التي تمنح الجوائز. وهؤلاء في الحقيقة عطائهم كعطاء من لا يملك لمن لا يستحق!

وعندما أتامل مثل هذه الأوضاع أجد أن الأمر يرتبط بـ ”سؤال السلطة“ كما تتصورَّه مثل هذه الشلليات في ذهنها، أي في سبيل سعيها إلى الحفاظ، على سلطتها المتوهمَّة على المشهد الثقافي، تعمد إلى ”صناعة نجوم زائفة“ في سماء الأدب.. نجوم بمواصفات خاصة: نجوم ضعيفة من حيث الموهبة والقدرات والإمكانات الإبداعية.. ولكن ذات طموحات عالية جداً، لا تؤهلها قدراتها المتواضعة على تحقيق هذه الطموحات.

وهؤلاء بطبيعة الحال بمثابة ”الحيران“ لأساتذة ”شُلَّة النقاد“ ”مانحين الجوائز“ المعنيين. فهم ككهنة أو ديناصورات، بحاجة لإشباع رغبتهم في السلطة، وهي الرغبة التي يلبيها لهم هؤلاء ”الحيران“ الذين تمنحهم الجوائز. وبطبيعة الحال ما ذهبت إليه ينطوي على وجهة نظر نسبية في أحكامها، لكنها تقف على أساس معنوي في الواقع المعاش!

ما أود قوله أن إزدهار النقد، لا ينفصل عن مناخ تتوفر فيه الحريات والنزاهة، شأن كل أجناس الكتابة، لا يمكن أن تنمو وتزدهر في مناخات الفقر والفساد والقمع وإرهاب الدولة.

”نقادنا الحقيقيين النزيهين“ اليوم، شأنهم شأن مبدعين كُثُر، هاجروا بحثاً عن الحياة الكريمة والحريات. ما أريد قوله أن النقاد في طليعة جيوش ”حروب المعنى“، فالحضارات والثقافات في التحليل النهائي، تتقاتل على (المعنى). بل حتى الجماعات الدينية تتقاتل على ”معنى النصوص المقدسة“، ومن هنا أهمية النقاد في حياتنا الثقافية، فهم الشموع التي تضئ الأقبية والأنفاق والدهاليز، التي تختبئ فيها هذه المعاني.

ولذلك يجب أن تتوفر” شروط الحياة الكريمة والحريات“ التي تجعل البقاء في العالم العربي ممكنا للنقاد، ولكل المبدعين، ليؤدوا دورهم في ازدهار الثقافة العربية داخل مجتمعاتهم العربية نفسها. اقول ذلك إذ تحضرني الآن المقولة الخالدة لتروتسكي: ”يجب أن نوفر لكل إنسان نصيبه من الخبز والشعر“.

ففي مناخات الفساد والاستبداد والفقر، غالباً لن تجد نقداً نزيهاً لأنه يفتقر لأهم شرط: الحرية. بالتالي غالبا لن تجد أدباً تفاخر به الأمم الأخرى.

- إلى أيّ حدّ تعتبر أنّ تجربتك أخذت حقها من النقد؟

في الواقع لم تجد تجربتي حظها من النقد، فما وجدته قليل من الكتابات المتفرقة لأصدقائي من الكتاب –وليس بوصفهم نقاد– وذلك يعود لضعف حركة النقد في السودان.

كذلك أتصور أن الوجود الفيزيقي للكاتب ضمن المشهد الثقافي، خاصة في مراحل تجربته الأولى، مهم جداً على صعيد لفت الأنظار للمتابعة النقدية، لانتاجه، وفي حالتي غادرت السودان مبكراً، قبل ثمانية عشرة 18 سنة. وهو أمر ترك أثراً سلبياً عميقاً فيما يخص متابعة النقاد لما أكتب.

فكتاب كثر جاؤوا بعدي بكثير، هم اليوم معروفون أكثر مني سواء محلياً أو إقليمياً. إلى جانب أن نشاطي السياسي المعارض، وطبعي الحاد والصريح في واقع قائم على المجاملات وسلطات العلاقات الاجتماعية، والمداراة.. أتصور أنه أيضا لعب دوراً في نوع من التواطؤ غير المعلن ضد ما أكتب!

من جهة أخرى واقع الشلليات يؤثر كثيراً على حركة النقد في السودان، إلى جانب المشكلة الأم أعني الغياب الفاجع للناقد، وقلة النقاد الحقيقيين، وهيمنة الأدعياء على المشهد النقدي.

يضاف إلى ذلك (عيوب الشخصية) فأنا نوع من الناس أتفادى السعي وراء النقاد، وإهداءهم كتاباتي، إذ أعتقد بصورَّة متطرِّفة أن مهمة الناقد البحث في المشهد الثقافي عن الانتاج الجيد والعمل على تقييمه، وإطلاقا ليست مهمتي ككاتب أن الفت نظره لكتابتي، إذ أعتبر أن ذلك نوع من الاستجداء، تدفعني قناعاتي التي أؤمن بها لتفاديه!

- كيف تجد فكرة تسويق الأعمال الروائية، وهل تبلورت سوق عربية للرواية؟

سؤال التسويق الأدبي من الأسئلة الحارقة في الحقيقة، فهو من جهة تسويق للمنتج الإبداعي، ومن جهة أخرى تسويق الأديب لنفسه ولأعماله.

والعمليتين لا يستغنيان عن الدور الذي يلعبه الناقد، فالنقد ركن أساسي في عملية التسويق.. ما كنا لنعلم شيئا عن جيمس بالدوين أو دان براون، باولو كويلو، ج. ر. تولكين وغيرهم، لولا أن دور النشر التي نشرت أعمالهم ”سوقت“ لهم أولاً عبر الميديا الثقافية.

وبطبيعة الحال يشمل هذا التسويق، آراء النقاد التي تلفت نظر القراء وتحفزهم بصورة مسبقة لترقب هذه الرواية أو تلك، ومن ثم شراؤها وقراءتها. فالقارئ الأمريكي مثلاً، لا يشتري رواية لم يتم تعريفه بها.

فالتسويق علم وبزنس جاد لا تهاون فيه، تقوم على عاتقه كل هياكل الإقتصاد الإنتاجي، الذي يتعامل مع مستهلك ذائقته الجمالية رفيعة جداً.. مستهلك مهجس بالجودة quality في كل شيء. والجودة هنا تتعلق بالمضمون الذي أنتجه الكاتب، والشكل الذي ألبسته دار النشر لهذا المضمون، وهو ما يحيل لـ ”صناعة الكتاب“ نفسها ومعايير الجودة، التي تتبعها دور النشر. إذ يؤثر ذلك في التسويق كثيراً.

ونلاحظ في العالم العربي، أن كثير من الأعمال الرديئة، طفت إلى السطح ووجدت رواجاً بسبب قوَّة الدفع الترويجي –الذي لا تستحقه– وهذا يحيل أيضا للتواطو الصامت بين ”ديناصورت وكهنة النقد“ بتجاهلهم لبعض الأعمال الجيدة، عمداً لقتلها. مقابل الترويج لأعمال ضعيفة.

وعلى أية حال التسويق الأدبي لا غنى عنه، ودونه تموت في مهدها، كثير من الأعمال الشاهقة، التي قد تصنع فرقاً في الحيَّاة الثقافية.

إذا نظرنا إلى المشهد الثقافي السوداني، مثلاً. أُلاحظ على كثير من الكتاب السودانيين المميزين، من ”ذوي الوزن الثقيل“ كالروائي والقاص الجميل عبد الحميد البرنس على سبيل المثال، أنهم لا يبالون بالترويج لكتاباتهم. بل وأعتبره ممن ظلمهم النقد بالتجاهل، ففي حدود علمي مجموعة قصصية مميزة ”كتداعيات في بلاد بعيدة“ أو روايتيه ”السادة الرئيس القرد“، أو ”غرفة التقدمي الأخير“، إلخ.. لم تجد أدنى حد من الاهتمام.. وتحضرني هنا تجربة الطيب صالح في ”موسم الهجرة إلى الشمال“ فلولا الناقد المصري النزيه رجاء النقاش، لقُتلت في السودان بالصمت عنها!.. وللمفارقة أن النقاد السودانيين عندما تحدثوا عنها لم يفتح الله عليهم بالحديث عنها إلا من موقع محاكمتها وفقا لمنطق ”بنية الجنس“ وهذا السؤال بالتحديد، لا أدري لماذا ينشغل به ناقد، دونا عن كل الاسئلة الأخرى، التي تحفل بها الرواية!

في ظني أن التجاهل، يحرم القارئ من الإنتباه إلى أن هناك نصاً جديراً بالقراءة، يجب أن يطلع عليه. وقطعاً يؤثر ذلك على التسويق، فالتسويق عملية تكاملية أطرافها مختلفة، الكاتب، الناقد، دار النشر، الناقد، القارئ، الناقد.. يتكرر فيها دور الناقد كثيرا نظراً لأهميته الفائقة في هذه العملية.

الآن التسويق الاليكتروني عن طريق مؤسسات ضخمة كأمازون مهم أيضا، فمؤخراً افتتحت Amazon قسما للتسويق الأدبي العربي Kindle وفي ظني أن هذا سيسهم كثيراً في نشر الأدب العربي إقليميا وعالمياً. بما يكمل تجربة التسويق الأدبي، عبر المعارض المحلية والاقليمية والدولية.

وليت الناشرين يهتمون بانشاء أسواق ثابتة على مدار العام، في كل الدول العربية، بحيث يُعرض في هذه الأسواق، كل الإنتاج الأدبي لكل الدول العربية، كذلك أتصور أن إعتبار التسويق نشاط مصاحب للمؤتمرات الأدبية، في كل العالم العربي، من شأنه أن يبلور سوقاً أدبياً نشطاً وسط كل هذه التحديات التكنلوجية التي تحاصر الكتاب الورقي.

- هل تحدّثنا عن خيط البداية الذي شكّل شرارة لأحد أعمالك الروائية؟

روايتي الأولى (مارتجلو ذاكرة الحراز، التي صدرت عن دار عزة، الخرطوم في ٢٠٠٢) وهي في الحقيقة الرواية الثالثة من حيث الترتيب، ولكنها نشرت قبل الروايتين اللتين كتبهما قبلها (هيلدا ولا وطن في الحنين)..

كان خيط البداية هو رحلة هروبي من ملاحقة جهاز الأمن بكوستي في العام ١٩٩٢، إذ لجأت إلى مسقط رأس أبي (وادي صالح، دارفور) ووقتها كانت منطقة وادي صالح لا تزال تعاني من جيوب متفرقة لعصابات الجنجويد، وكانت تلك هي المرَّة الأولى في حياتي التي أرى فيها أعمامي وعماتي، فقد ولدت وترعرعت تلقيت تعليمي الثانوي والجامعي، في وسط السودان (كوستي، النيل الأبيض)، والخرطوم حيث يلتقي النيلان: الأبيض والأزرق ليشكلا معا نهر النيل.

رغم ما انشحنت به هذه الرحلة من مخاوف وهواجس بحكم المخاطر العديدة التي يمثلها جهاز الأمن من جهة وعصابات النهب المسلح من جهة أخرى، إلا أنني كنت مستمتعاً جدا باكتشاف عوالم طازجة.. جديدة بالنسبة لي، رغم أنها للمفارقة بمثابة مسقط راسي.

مكثت في القرى والبلدات التي تقيم فيها العائلة الممتدة لأبي في منطقة وادي صالح، حوالي ثلاثة أشهر كانت هي الأشهر الأجمل في حياتي على الاطلاق.

عشت بين أهلي حياة مزارعين الجناين الريفية المميزَّة، اغتسلت في الوادي، واستلقيت على رماله وشعرت بانتماء لا حدود له، لهذه الأرض وهؤلاء القوم، ولهذه الثقافة الإفريقية المنفتحة، الخالية من مشكلات الثقافة العربية التي نشأت على نظمها.

وتسلقت معهم أشجار القمبيل، وقطفت معهم البرتكان (البرتقال) أبوصرَّة والمنقة (المانجو)، ونصبت معهم دناقل (مناحل) العسل على الأشجار. وأكلت معهم مناصيص الضأن (بالمرين) والدجاج المطهو بزيت اللألوب (نواة ثمرة الهجليج) ببساطة حاولت باجتهاد أن أعيش الحياة التي عاشها اسلافي، ويعيشها أعمامي وعماتي حتى الآن.

وحاولت أن أتعلم لغتهم، لغة الفور التي يفترض أنها لغتي، ولكنني للأسف فشلت، إذ تختلف تماماً في حروفها ونطقها وأسلوب بناء الجملة عن اللغة العربية، التي تعتبر هي لغة والدتي.

ومن يقرأ روايتي ”مارتجلو.. ذاكرَّة الحراز“ سيجد أثر كل هذه التجربة، خاصة مفردات الحياة والأساطير، كاسطورة سلطان الداجو كسوفرو، إحدى التيمات الأساسية التي نهضت الرواية على عاتقها.

- كيف تجد واقع ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى؟

في حدود معرفتي حتى الآن، واقع الترجمة في العالم العربي يكاد يكون مزرياً، إذا نظرنا من زوايا مختلفة.

فحركة ترجمة الآداب العربية إلى اللغات الأخرى ضعيفة جداً، وذلك لأنها في الغالب تعتمد بصورة أساسية على المجهود والتمويل الفردي للكاتب نفسه، والترجمة كي تشكل إسهاما فعالاً في المجرى العام، لابد لها من الاندراج المؤسسي، وعلى الرغم من مجهودات مؤسسية كمجهودات المركز القومي للترجمة في مصر، ومشروع كلمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض المجهودات المتفرقة هنا وهناك كمشروع ترجم والمبادرات التي تنتظم المغرب، وتونس إضافةً إلى المنظمة العربية للترجمة في لبنان، إلا أن المفارقة لا تزال كبيرة! كما أن ثمَّة غلبة للترجمة إلى الانجليزية. فاللغات الأخرى نجدها لا تأخذ الاهتمام نفسه!

إذا علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عدد سكانها ٣٢٩ مليون نسمة تطبع سنويا بمختلف اللغات ما يزيد عن ٣٠٥,٩١٢ كتاب وفقا لليونسكو، لنا أن نتخيل أن عدد سكان العالم العربي –دون أن إضافة عدد الناطقين بالعربية– ٣٠٠ مليون نسمة تقريبا، وأن هذا الرقم يقابله سنوياً ٤٧٥ كتاب فقط مترجم من العربية إلى اللغات الاخرى.. تخيل ثلاثمائة مليون يترجمون سنويا ٤٧٥ كتاب فقط؟!! أي أن متوسط الكتب المترجمة ٥ كتب لكل مليون مواطن عربي!

وإذا علمت أن عدد سكان اسبانيا ٣٩ مليون ويترجمون سنوياً ما يزيد عن ١٠ ألف كتاب، أي بمتوسط ٦٠٠ كتاب لكل مليون مواطن أسباني فما الذي يعكسه ذلك عن العالم العربي؟.. يعكس فيما يعكس يا سيدي الفاضل، تدني مستوى الحرية وتغليب المصلحة المادية والتجارية على البعد الثقافي. ويعكس التخلف الثقافي والحضاري. والفشل في التوظيف الجيد للتطور العلمي والتقني.

إن حل هذه المشكلات يكمن ابتداء في إنشاء مؤسسات مختصة تتيح المجال لأكبر عدد من المترجمين، وتهتم بالترجمة إلى كل اللغات الحية، وهنا لا يفوتني مفارقة أن وحدة التعريب والترجمة بجامعة الخرطوم، التي هي من أعرق جامعات أفريقيا والعالم العربي، انحصر اهتمامها على عهد النظام الإسلاموي البائد، في ترجمة وثائق الطلاق والزواج وشهادات الميلاد للمهاجرين، وهو أمر مأساوي.

كذلك كتاب رائعين كُثُر من جنوب السودان، يكتبون بالإنجليزية. يعتبرون مجهولين في المشهد الثقافي السوداني، لكون أعمالهم لم تترجم إلى العربية!

من المهم جداً رد الإعتبار لمهنة المترجم، بكل ما تستحق من إمتيازات مشجعة، فهو شريك للكاتب، ولا يقل عنه أهمية، وباعتباري أكاديميا خريج كلية ترجمة، أدرك تماما أن الترجمة كعلم وكفن، هي عملية أكثر تعقيداً من مجرد النقل من لغة إلى لغة أخرى.

كذلك من المهم جداً أن يستثمر المترجم التكنولوجيا، وما تتيحه من فرص واسعة، وحبذا لو تم تنسيق مؤسسي بين مجمعات اللغة العربية، ومؤسسات ووحدات التعريب والترجمة، وتشكيل أجهزة نقابية للمترجمين، من شأنها الاسهام في ازدهار حركة الترجمة.

يجب أن نستحضر روح حُنين بن إسحاق ويوحنا بن البطريق وأسلافنا من مترجمين دار الحكمة العظماء، الذين شُيدت على عاتقهم ركائز الحضارة العربية الإسلامية في المعارف والعلوم والفلسفة. فلولاهم لما أشرقت شمس المعرفة على الأندلس (إسبانيا) التي تترجم اليوم ما يزيد عن عشرة ألف كتاب سنوياً، ولما ألقت معارف الأندلس بظلالها التي أخرجت أوروبا من توحش وظلمات القرون الوسطى!

- يعاني المبدع من سلطة الرقابة خاصة (الاجتماعية والسياسية والدينية) إلى أي درجة تشعر بهيمنتها على أعمالك؟ وهل تحدّ من إيصال رسالتك الإبداعية وهل أنت مع نسف جميع السلطات الرقابية؟

في السياسة لا أتورع عن الحرص على قول ما أريد، دون أي نوع من التحفظات أو المخاوف والهواجس والظنون، إذ لا يزعجني دفع ثمن ما أؤمن به!

وربما يعود ذلك إلى تجربتي السياسية المنظمة، منذ وقت مبكر في سنوات مراهقتي وصباي وشبابي.

وككل السودانيين، تركت ثقافتنا المحلية السودانية القوية والقابضة، آثارا عميقة لا يمكن إزاحتها بمنهجيات الحفر، فعلى الرغم من كوني غادرت السودان وهاجرت منذ ما يقارب عقدين من الزمان حتى الآن، إلا أن آيديولوجيا السترة والعيب وثقافة المكابرة والعناد وعدم الاعتراف بالهزيمة، والاستغناء بالذات، والنظر إلى البوح كضعف. والزهد في التواصل مع الآخر المختلف. لا تزال هذه المحمولات تُشكِّل عبئاً ثقيلاً، وبالتالي شئت أم أبيت تُلقي بظلالها على ما أكتب، فهي بمثابة بوليس يعيش داخلي.

وعلى الرغم من كوني علماني منفتح الذهن، وأُقدر قيمة الحرية كثيراً، إلا أنني لا أستطيع الكتابة عن الدين أو الجنس أو أي تابو.. بصورة سافرة كالطريقة التي كتب بها رشيد بوجدرة في ألف وعام من الحنين، مثلاً.. أو خبز محمد شكري الحاف أو بيضة نعامة رؤوف مسعد مثلاً.. وربما تكون قد لاحظت الكيفية المبدعة الجريئة، في توظيف الطيب صالح للجنس، سواء في موسم الهجرَّة أو سواها من أعماله الرائعة دون ابتذال، أو وقاحة. وذلك ربما يعود للنهج الصوفي الصارم الذي تتم تنشئتنا به في السودان..

ولذلك أجد نفسي باستمرار مضطرا لتوظيف مفردات الطبيعة وقواها وأدواتها في الجنس مثلاً، والكثير من الأقنعة والرموز، في قول ما تريد إحدى الشخصيات التي أكتبها من موقف يتعلق بالدين، مثلاً.

إذ لا ألجا للمباشرة، ومرد ذلك ليس لمعرفتي بتقنيات السرد وتوظيف أدواته في الدين والجنس، وإنما مرده لذلك البوليس الذي أنشأه نمط تربية والداي لي. وبالمناسبة في الواقع العملي أنا شخصية خجولة جداً أمام النساء، عكس ما توحي به كتاباتي.

ورغم أنف كل هذه السلطات التي تحاصرني، أستطيع الجزم أنها فشلت في الحد من منعي لقول ما أريد ايصاله من رسالة. وأنني برغمها ودون أن أنسفها كسلطات رقابية، تمكنت من إيصال رسالتي دون إبتذال.

- ما هي رسالتك لقرّائك؟

أحبكم جميعكم بمختلف توجهاتكم ووجهات نظركم فيما أكتب. فانتم الشركاء في إعادة انتاج النص، وطرحه للحوار. وتحديد قيمته.

0 تعليقات