بسام المُسلم: لم أكن أنوي أن أنشر روايةً قبل سنّ الأربعين

صدرت روايتي الأولى بعد مجموعتين قصصيتين، بدأتُ بكتابتها ولي أربعة وثلاثون عاماً، وكنتُ عند صدورها في السابعة والثلاثين. وأنا أذكرُ عمري هنا لإني لم أكن أنوي أن أنشر روايةً قبل سنّ الأربعين. لماذا؟ لإني كنتُ أشعرُ بالرهبة منها، وأردتُ أن أقولُ فيها شيئاً يحملُ قدراً من الجِدَّة والأهمية، ولا يعني هذا افتقاد القصة القصيرة للجديد والمهم، لكنك مع الرواية تدعو قارئك المحتمل لقضاء وقتٍ أطول مع الحكاية، وأنت تطمحُ ألا يشعر قارئك بإنك أضعتُ وقته في نهاية المطاف.

لم يكن في نيّتي أن أنشرَ روايةً في سنّ مبكرة، لأني لم أُرِد أن أكونَ بليداً ومتبجحاً، أو أن أضيفَ إلى ما يجعلُ مكتبات العالم تتثاءب من الملل، كنتُ أريد اتباع وصايا بوكوفسكي بتعبيرٍ آخر، فلا تخرجُ الروايةُ إلا متفجرةً من قلبي وعقلي.

ولكني، رغم ذلك، لم أتنظر إلى سنّ الأربعين الذي كنتُ أظن أني سأكون فيها متشبعاً معرفة وخبرة تؤهلني لقول شيئاً مهماً، ربما لإني كنتُ أتحرّقُ لتجريبِ فناً لم يزل مجهولاً بالنسبة لي، ربما لأني كنتُ أتحدى ذاتي، وربما لأنها حدثت من تلقاء نفسها دون سؤالٍ ولم ترد الموت بداخلي كما قال بوكوفسكي، أو ربما وببساطة لأنني "أحسستُ في لحظة ما من حياتي برغبة في فعل ذلك" وهو سبب "كافٍ ومعقول" على حدّ تعبير إيكو.

وكانت الحرب في سوريا الموضوع الذي يحتمل الرواية، وتحتمله، وفي الحقيقة تضافرَت رغبتي بالكتابة عنها مع عدة ظروف وعوامل وقراءات آنية، تمثلتْ في تأثري الشديد بالمآسي المصاحبة للربيع العربي، وفي سوريا على وجه الخصوص. وصادف حضوري ندوةً للروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل في معرض الكتاب الدولي عام 2013، أن تطرّق فيها لإرهاصات الربيع العربي مشيراً إلى أن دور الأديب في مثل هذه الأوقات هو رصد الأحداث وملاحقتها، وكان هذا دافعاً معنوياً كبيراً للمضي في إنجاز الرواية، التي بدأتُ بكتابتها فعلاً وكانت تأخذ منحى توثيقياً من تلقاء نفسها، ولو أن إسماعيل لم يذكر لفظ "التوثيق" تحديداً إنما "متابعة الأحداث واللهاث وراءها" بهذا اللفظ، وكان عملي يأخذ الطابع ذاته.

وكانت القراءة الآنية التي ساهمت في تشكيل عملي الروائيّ الأول هي رواية "جنود الله" للروائي السوري فواز حداد، أو "سماء الله الدامية" بنسختها الألمانية، والتي تتخذُ من "البلد الأكثر إيلاماً"، على حدّ تعبير الراوي، مسرحاً لها.

يصفُ الراوي ذلك البلد في بداية الراوية بالقولِ بأنه "بلدٌ لا مكان فيه للعقل، أو العدالة أو الرحمة، بل للخيانة والوشاية والخطف والذبح، والقتل على الدين والطائفة والهوية والاسم". ولم يكن الساردُ هنا يتحدث عن سوريا التي لم تندلع حربها بعد، إنما عن العراق المحتلّ، وهو رازحٌ تحت الفوضى والإرهاب والمليشيات الطائفية. كانت الرواية أشبه بالنبوءة، وكم كان صاعقاً ومؤلماً لي التشابه الذي وجدته بين العالمين: العراق تحت الاحتلال، وسوريا تحت الحرب التي أردت الكتابة عنها.

وكنتُ أبحثُ عن بدايةٍ أنطلق منها، أو بؤرةٍ أنسجُ حولها الحكاية، ثم وقعت عيناي على خبرٍ مؤلمٍ آخر في الجريدة، عن عثور رجال الأمنِ على زوجين ماتا من العطش في سيارتهما بعدما ضلا الطريق في صحراء الربع الخالي، وكانت تلك الشرارة التي تمخضت عنها رواية "وادي الشمس"، التي كانت نواتُها العثورَ على مذكراتٍ بحوزةٍ زوجين ماتا من العطشِ في سيارةٍ تاها بها في الصحراء الأردنية.

ولا أزعمُ هنا أنّ كتابتها التي أخذت مني أكثر من عامين كانت ولادة يسيرة، بل كان المشروع عرضةً للإجهاض أكثر من مرة واجهتني فيها طرقٌ مسدودة، رغم أني قطعتُ فيها شوطاً طويلاً.

وأظنّ العامل الزمني هذا من أهمّ ما يميّزُ كتابة القصة القصيرة عن الرواية، وهو عاملٌ تكمنُ جذوره في الفرق البسيط والحاسم بين الفنين، ألا وهو طول النصّ، وأنا أتحدث هنا عن تجربة شخصية. فكتابة القصة القصيرة تتطلب أياماً قد تصل إلى أسابيع وشهور، أما الرواية فتستغرق شهوراً قد تمتدُّ إلى أعوام؛ وهنا مشكلة الرواية؛ التورّطُ فيها زمنياً بحثاً ومعايشة للمكان والأحداث والشخوص كلما تقدمت في كتاباتها. فالوصول إلى طريقٍ مسدود بعد أن قطعتَ فيها أشواطاً على مدى أعوامٍ من الاستثمار البحثي والزمني يشكلُ معضلةً واحتمالاً وارداً ومقلقًا في كتابة الرواية، بينما إجهاض قصة قصيرة أو إعادة هيكلتها بشكل جذري لا يشكلُ مشكلة كبيرة، ويرجعُ ذلك جوهرياً كما أشرتُ إلى قصرِ النصِّ مقارنةً بالرواية.

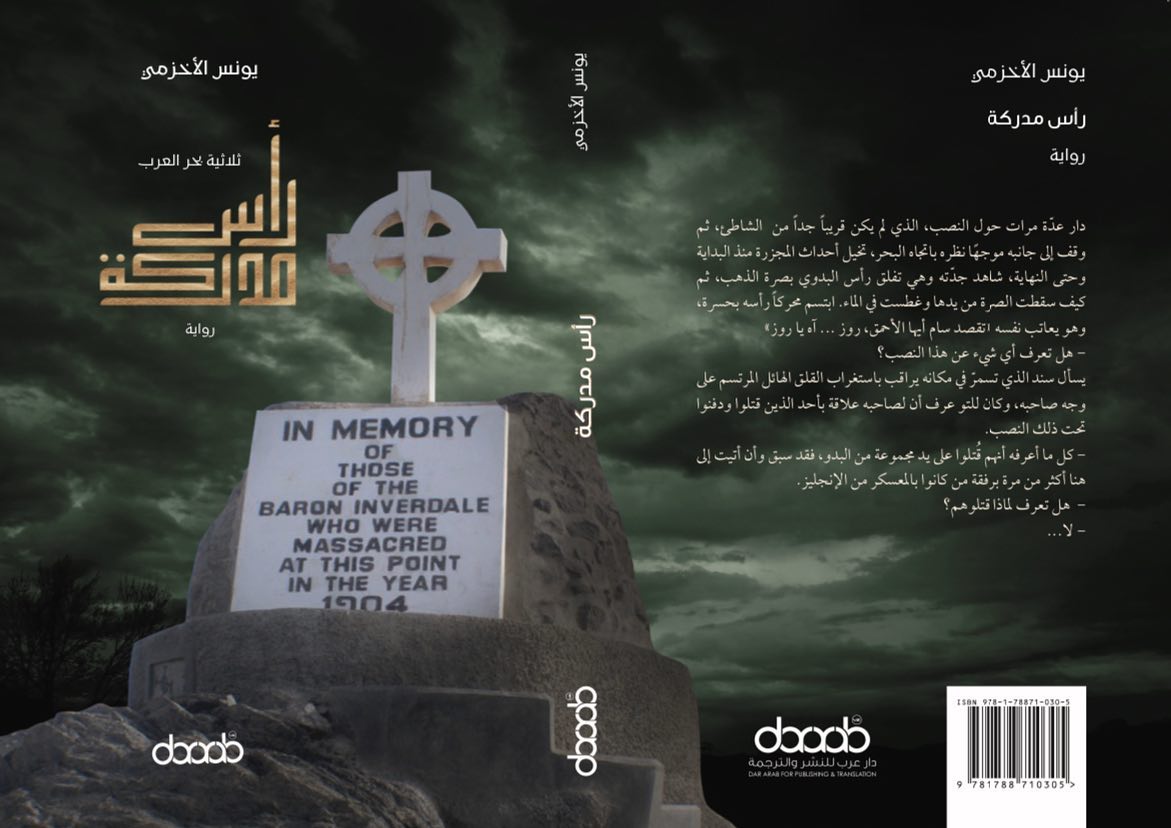

- كاتب وروائي كويتي صدرت له رواية -وادي الشمس- من دار الفراشة.

0 تعليقات