أردتُ أن أنتصر للحبّ بالكتابة

ما لم أكن أعرفه عن نفسي في بلدي لبنان كشفته لي الأيام والسنون في بلاد الاغتراب، بعيدا عن الوطن وبعيدا عن المجتمع الذي تربّيت فيه. فالظروف التي أدّت إلى كتابة هذه الرواية، كانت تتعدى مجرد فكرة رجل وامرأة، وتخطت ذلك الى وجع وطن وبتر إنسان من حديقته ومنزله، وتطاحن مشاعر وحرب للبقاء على قيد الحياة والوجود، وأفكار كانت تجول وتصول إلى أن وجدت التربة الخصبة حيث تبصر النور.

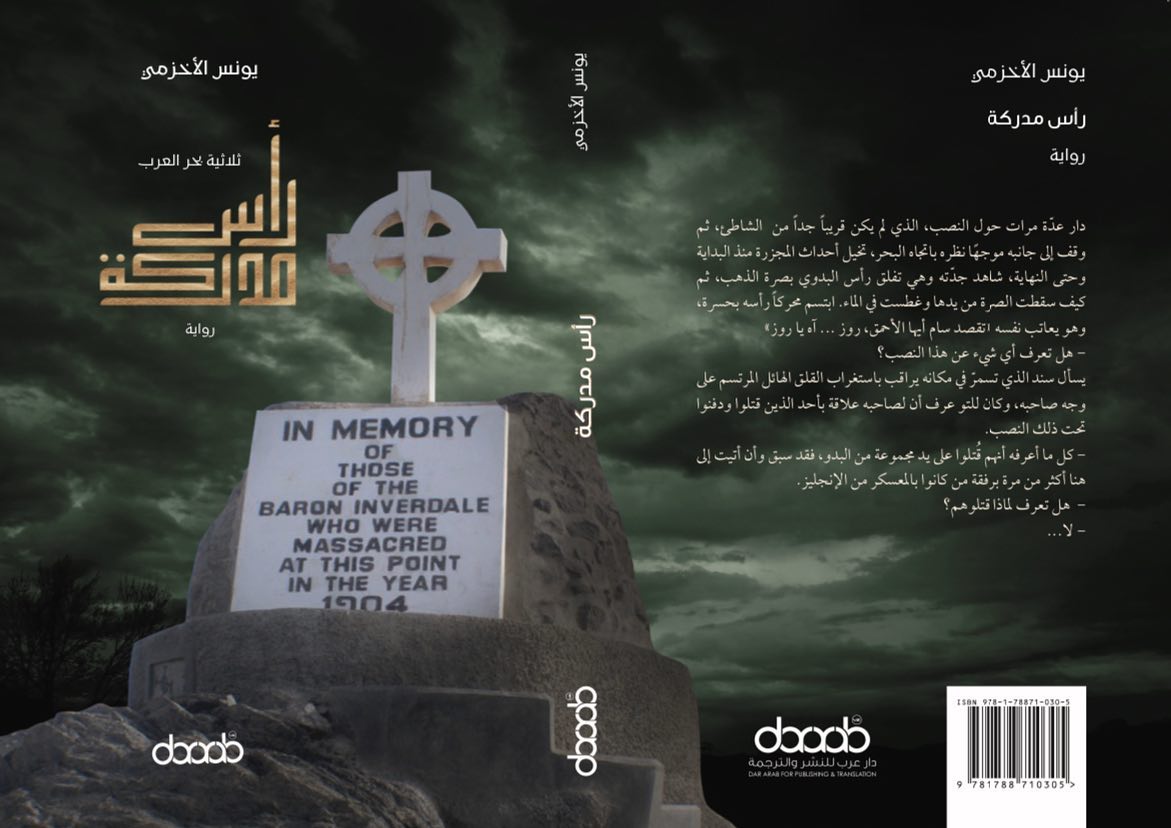

إن أحداث الحياة التي عايشتها والتي جعلتني أكتب هذه الرواية ما هي إلا نقطة في بحر، حيث أحتاج إلى مجلد كي أدون كل ما يختلج في روحي وفكري، وكل ما رأيت وعانيت وما "رغبات مهشمة" إلّا نموذج من هذا التهشيم والتهميش.

لقد كشفت لي الغربة ليس فقط نفسي كامرأة، ولكن أزاحت الحجب التي كانت تغلفني، وكسرت القيود التي كنت مكبلة بها دون وعي مني.

بالنسبة للكتابة والشعر والأدب عامّة، والقصة القصيرة والرواية خاصّة، لم تكن هذه هي الاكتشافات الوحيدة التي رفعت الغربة الحجاب عني كامرأة، بل عن الإنسان والإنسانية عامة، الإنسان في بلدي قد هُتك عرض حريته وإنسانيته وهو ما زال في المهد، تشرذم ما بين وطن محتل وآخر موصى عليه، ووطن آخر كان للفساد والمحسوبية الكلمة النهائية به، وحيث تفشى الجهل في عقول الأكثرية نتيجة الخطاب الديني والسياسي والنزاع على السلطات، فأضحى الرجل والمرأة على حد سواء كل منهما يرزح تحت عبء واقع مفروض عليه، وفكر لم يتخطَّ حبل السرة وما دون.

لقد فتحت لي الهجرة نافذة جديدة لأقف على هذه المعاناة، وعن المرأة خاصة، المرأة في الشرق وفي الغرب، وبدأت المقارنة بينهما، حيث رأيت أنّ المرأة الغربية عندها من المساحة ان تعبر عن نفسها وتقول "لا"، دون أن ينهال عليها المجتمع بأبشع التهم والألفاظ النابية، وفي أحيان أخرى نادرة لم أرَ هناك أيّ اختلاف كبير من ناحية الزيجات غير المتكافئة، والحرية التي ينادَى بها من على المنابر.

لقد أوجعني ونكأ جرحي أن أرى المرأة الشرقية حتى في بلاد الحرية تعاني نفس المعاناة، وكانت قد حملت معها قيودها وظلم المجتمع والنظرة غير السوية نحوها إن هي أرادت أن تعيش الحبّ، أو إن هي تجرّأت أن تقول: لا لزيجة نمطية.

لقد شاءت الظروف أن أنتقل إلى أميركا في ذروة انتشار النت، وشبكات التواصل الاجتماعي في أوجها، ومنها الفيس بوك، وفرحت، إذ وجدت لي منفذًا أكتب فيه بعضًا من شذرات أو خواطر، أعبّر فيها عن نفسي، ومن ثم بتشجيع من الأصدقاء كتبت محاولات في الشعر، وكان لي ديوان "حوارات غزلية" مع الصديق الجميل الشاعر معروف عازار، وخلال كتابتنا للديوان رأى الصديق أن أتوجه إلى كتابة القصة، لأني أملك برأيه أسلوب السرد.

لقد شاءت الظروف أن أنتقل إلى أميركا في ذروة انتشار النت، وشبكات التواصل الاجتماعي في أوجها، ومنها الفيس بوك، وفرحت، إذ وجدت لي منفذًا أكتب فيه بعضًا من شذرات أو خواطر، أعبّر فيها عن نفسي، ومن ثم بتشجيع من الأصدقاء كتبت محاولات في الشعر، وكان لي ديوان "حوارات غزلية" مع الصديق الجميل الشاعر معروف عازار، وخلال كتابتنا للديوان رأى الصديق أن أتوجه إلى كتابة القصة، لأني أملك برأيه أسلوب السرد.

لقد كانت اللغة العربية تحدّيًا كبيرًا لي، ولا سيما أنّي تركت ممارسة الكتابة فترة طويلة، وكنت أتداول في حياتي اليومية اللغة الأجنبية، وهنا شعرت أني أفتقر إلى المفردات، وكانت نصيحة الأصدقاء أن أقرأ أكثر، ومع ذلك كنت أخاف اللغة وقواعدها، واحترت عن أيّ موضوع أكتب، وماذا أكتب.؟

كيف لي أن أكتب القصة أو الرواية، ومن أين أبدأ، وما المادة التي سوف أكتب عنها، وفي هذه الأثناء كنت قد تعرف إلى سيدة من خلال مركز التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكانت تتابعني، وتعجب بكتابتي، وقد نشأت بيني وبينها صداقة متينة، وقد أدّى بها الأمر أن تخبرني قصتها مع حبيب لها عرفته من خلال الفيس بوك، ولم تكتب لهما فرصة اللقاء والتنعم بهذا الحبّ، وذلك لأنها مرتبطة، وقد عرفتني إليه لاحقا، وكنت قد كتبت آنذاك عنهما خاطرة قصيرة من بعد ما استأذنتهما، ومن هنا أتت الفكرة عندما أوجعتني كلماتها ودموعها، وهي في بلاد الحرية، حيث لم تستطع ان تعيش الحبّ الذي كما قالت كان الضوء الوحيد الذي أمدّها بالحياة.

تبدأ روايتي بموعد للقاء بين الحبيبين بعد تعارف طويل تمّ من خلال التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقد طلبت البطلة اللقاء في ربوع الوطن الذي تركته منذ أمد بعيد، ومن خلال هذه العودة أردت إلقاء الضوء قليلًا على ما أصاب لبنان إبان الحرب، وهو البلد الجميل الذي كان يعتبر سويسرا الشرق.

تمّ اللقاء، وكان أجمل من تصور الاثنين، ولكن كأنّ القدر بخل عليهما مرة أخرى، وعمل على تفريقهما في ظرف غامض عند اختفاء شمس بعد أول ليلة، وهنا تأزمت حالة ريتا ما بين الشك والخوف والخذلان، برغم الحبّ الأكيد الذي رأته وعرفته في شمس، فعادت إلى كندا تجرّ ذيول الخيبة والألم والحيرة والضياع، لا تعرف ما أصابه، وكأنها فقدت جزءًا من حياتها.

لم تعد ريتا كالسابق بعد هذا اللقاء الذي عرفت فيه أنّ اللقاء ما كان إلا ليؤكد أنّ الحبّ هو أولاً لقاء فكريّ وروحيّ، ومن ثمّ يأتي الجسد.

اقتحم المرض حياة ريتا التي لم تكن يومًا تخلو من الوجع، وأضاف لوجعها وجعاً آخر، ومن الوجع خرجت قوة دفعت بريتا أن تقول لا لأول مرة في حياتها، وأن تستقلّ بعيدًا عن بيتها، وتواجه تبعات العلاج وحدها، وكأنما الوجع والحبّ معًا خلقا ريتا جديدة.

لم يهدأ بال شمس الذي نكتشف أن اختفاءه كان غصبا عنه وليس بيده، ولم يترك فرصة تفوته، وعاود الاتصال بريتا التي بدورها أرادت أن تجنبه الوجع، وهي تقول له إنها تسير إلى موت حتميّ، وهو قد خرج للتوّ منه، مفضلة له أن يراها دائما في الصورة التي عرفها بها، ولكنّ الحبّ يصنع المعجزات، وكان الشفاء حليفها.

هذه المرأة التي رأيت فيها وجوه كلّ النساء اللواتي كبّلهن المجتمع العربيّ والتقاليد، الواهنة الواهية التي هشمتها الرغبات، لم تستطع أن تبوح بها.

شدّتني روحيًّا، ووجدتها ليست قضية امرأة فقط بل قضية أمّة مقموعة في وطنها وفي بلاد الغربة. لقد لزمتني الحالة، وكتبت الرواية كردة فعل لتقاليد توارثناها عبر الأجيال، وكانت قيدًا حول عنق المرأة التي هي كتلة أحاسيس، وسجنت في لوحة كأيّ لوحة معلّقة في جدار منزل الرجل الذي لم يعبأ يومًا بأن يسأل هذه المرأة عن مشاعرها.

كنت أبكي حين أعاود قراءة بعض الأجزاء منها، لم يحالف الحظّ صديقتي بلقاء حبيبها، ولكنّي أردت أن أكتب لها نهاية سعيدة حتى لو على الورق، أردت أن أنتصر للحبّ بالكتابة والرواية، ومن هنا كانت روايتي الأولى "رغبات مهشمة".

إنّه لمن الظلم أن نقمع الحبّ حين يطرق باب القلب، ومن الظلم أن نقمع نفوسنا ونخضع لتقاليد واهية.

كم يحوي مجتمعنا من نوعية هذا الظلم، الزوج الذي يعيش على هواه ولا أحد يحاسبه، ويحقّ له ما لا يحقّ للمرأة.

مجتمع يؤلّه الذكر، ويعيب على المرأة خفقان القلب.

إنّ احتلال القلوب أقوى شراسة من احتلال البلدان، وتحرير مدينة أسهل بكثير من تحرير قلب احتلّه العشق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- شاعرة وروائية لبنانية

الرواية نت - خاصّ

0 تعليقات