هذا العالم حكاية بلا نهاية

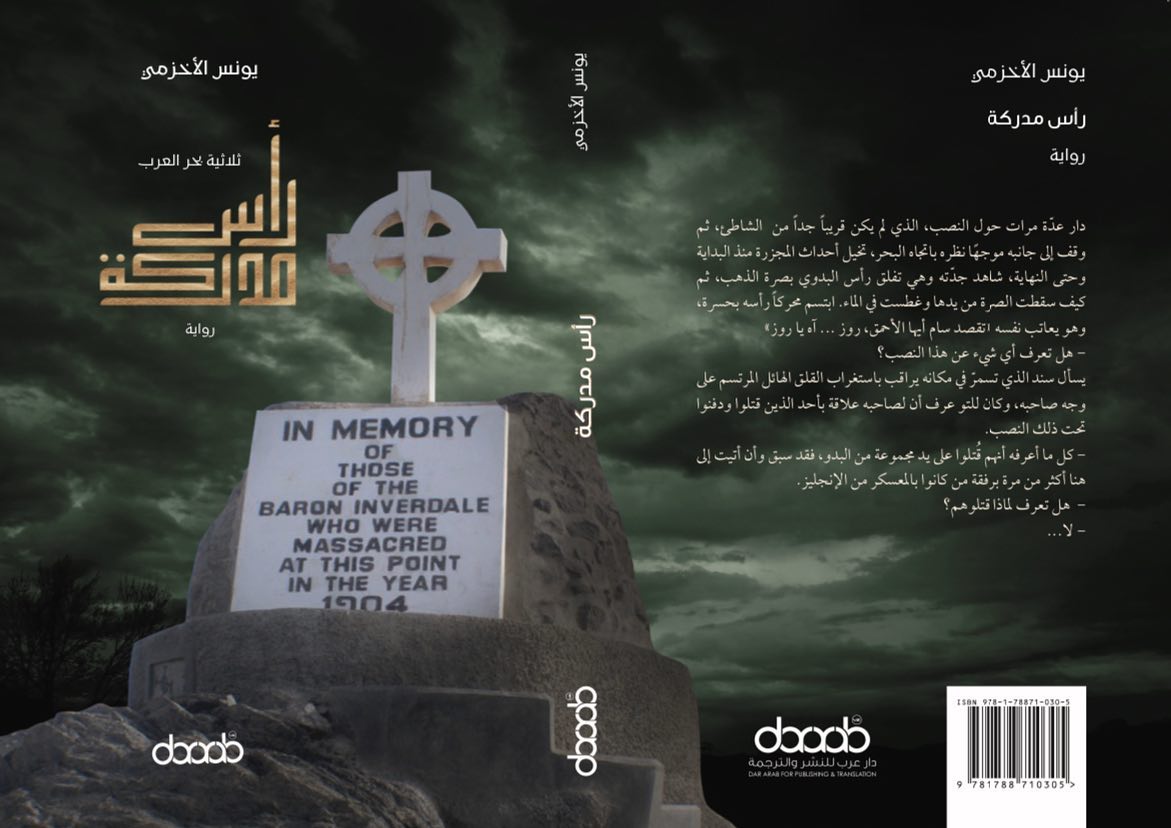

بعد خمسة كتب في الشعر، والقصة، وأدب المكان، كتبت روايتي الأولى " مقصلة الحالم"، دون أن أدري أنني سأُتْبِعُها بروايات أخرى. ولم أفكر قبل ليلة الكتابة تلك، أن أضع اسمي على غلاف رواية يتداولها القراء. ليس فقط لأن الخوض في هكذا جنس أدبي غير ثابت، فيه كثير من الخطورة على كاتب أنفقَ زمناً في الاقتراب من الحرف فقط، بل كان اعتقادي أيضاً أنني لا أملك حكاية استثنائية تستحق أن تُسرد للقارئ. ولم أكن أعي أن حكاياتنا تراكم لهواجس تأخذ في تَلَبِّسِ صوف روحنا الداخلي منذ شهقة الولادة الأولى. هنالك أحداث في حياتنا بحاجة لإصبع أن ينهرها، لتأخذ بالاشتعال، تماماً كسؤال يؤدي إلى ضجيج لم يكن في قاعة كان الصمت يخيم على جبين اللحظة فيها. والذي حدث لي شيء أجده، وقت التفكر فيه، خارج سياق عيشي اليومي. كانت الطائرة قد تسلقت درجَ الهواء، من مطار عمان الدولي. حينها كنت أراقب الأشياء كيف يتضاءل حجمها شيئاً فشيئاً، وكأنني أرى ما أرى لأول مرة. رحت أتأمل البيوت وصوت ما في دواخلي يذكّرني بأن في كل بيت حكاية. وحينما ابتعدت الطائرة إلى مُرتقى في السماء، وصارت المدن بحجم كف اليد، عاد الصوت يخبرني بأن تلك المدن فصول حكايات. وعندما بت لا أرى من المدن سوى طيفها البعيد، أيقنت أن البيوت شخوص، والمدن فصول، وأن هذا العالم حكاية بلا نهاية. وحينما عدت من سفر كنت أتدبر فيه شؤون العزلة، وجدتني أسيرَ، مزاج غريب لم يحدث لي من قبل. كان الفصل همهمة أولى للشتاء، حيث قسوة اللحظة الواقعة ما بين مطر ولا مطر. غيوم رمادية تركض في السماء وتنثر، كمن يبذرون الأرض البور، دقيق الوحشة. كانت وحشة قاسية حدّ الرغبة في البكاء علناً. في البيت وجدتني ألوذ بغرفتي، والشمس وراء الجبال الغربية لمدينتي "مادبا" تشد شعرها كأنها تحتج على شيء ما. وضعت رزمة ورق قبالتي على الطاولة، ورحت أصوب القلم نحو رأس الصفحة، كأني أنوي اغتيال شيء ما، مدفوعاً بشهوة عارمة للكتابة. وأي كتابة تلك التي يقف المصاب بها قبالة بياض الصفحة ، كمن يقف في تقاطع تطرق، تسيل منه دروب عديدة. ثمة شيء كان يسحبني من ياقة روحي نحو كتابته. نثرت كثيراً من الكلمات والعبارات المبتورة في صفحات بقيت أمزقها، وأستعيض بها عن غيرها، إلى أن رحت أحس بجدران الغرفة تمشي نحوي وأنا أقاسي الاختناق. حينها حملت حقيبة اعتدت استخدامها، ضمت كثيراً من مقتنياتي التي تهمني، وخرجت ميمماً شَطرَ جبل " نيبو"، كما أفعل دوماً. في الطريق التي تمر بين حقول تنتظر الشتاء، وأشجار تهتز أبدانها قبالة ريح خفيفة كأناس يتمايلون طرباً لرتم موسيقي آسر، ثمة وجوه كانت تتقاطع في مخيلتي، وأصوات تئن قرب مسامعي، وأياد خفية تلمس بدني. صعدت السيارة طريقاً متعرجة قادتني نحو قمة الجبل. أطفأت محرك السيارة، وحملت حقيبتي وفي النفس رغبة لكأس من الشاي يخالطه عبق الحطب وهو يحترق انصياعاً لألسنة النار. جلست على صخرة، وأمامي الغور حيث يركض نهر الأردن نحو البحر الميت، كجرح في باطن الكف. ومن وراءه فلسطين راية لم يمزقها عواء الريح رغم كل تلك السنين من العذابات. مرة واحدة شجَّ جبينَ السماء برق أسطوري، وانفجر رعد كبير، وبُتَر من بطن السماء شريان، فأتى المطر على كفي عاصفة هوجاء. حينها بت لا أرى في ضباب ذاك المطر شيئاً، والسيارة بعيدة عني، وعجلاتها لا محالة ستكون قد غارت في الوحل المفاجئ. تذكرت أنّ في بطن الجبل كهفاً صغيراً، فرحت أركض نحوه وقدماي تقاسي الانزلاقات إلى أن وصلت وعبرت إلى داخله، بينما الدنيا خارج ذلك الملاذ الصخري تحتفي بجنونها، بروقاً ورعوداً وأمطاراً. وجدتني داخل الكف أتقاطر ماء، وأعيش لحظة ارتباك جميل. كنت أنوي أن أمكث لدقائق في الكهف إلى أن يتراجع جنود العاصفة، لكنها ما تراجعت بكل تلك السهولة التي اعتقدها، فرحت أخلص الكهف مما فيه من حجارة، وأبقيت على جذوع أشجار ناشفة، وأعواد وجدتها هناك. لميت شمل الحطب، وأشعلت في بدنه النار، وأخرجت من حقيبتي، رفيقتي، بطانية وافترشتها، ثم وضعت إبريق الشاي الصغير على أنامل الجمر الذي لم يؤخر غليانه كثيراً، فكان الشاي والنار، وإنارات فلسطين قبالتي عبر بوابة الملاذ التي تحالفت خيوط الماء عليها فيما بعد، لتلتئم فصارت مرآة وجدتني فيها كاملاً دون نقصان. حينها ضغطت على زر التشغيل في حاسوبي النقال الصغير، ورحت أكتبني لعلني أولد مرة ثانية. في تلك الليلة غافلني الوقت وبقيت حتى الصباح، وإذا بالجبل مكسو بالثلج ومعي فصلان من روايتي، كتبت نصفها في الحاسوب، والآخر في دفتر كان بمعيتي. بعد أسابيع عدت للكهف لأنني وجدتني غير قادر على إتمام الرواية التي ما كان بنيتها كتابتها، إلا هناك، حيث حدث لي أن رأيتني، وقلتُ كلمتي حيال عالم ما عاد السجن فيه ذلك السجن المادي فقط، بل استنسخت لنا أيادي العبث، أشكالاً عديدة للسجون، ومقاصل شبقة في اغتيال الأحلام والحالمين. • شاعر وروائي أردني jalalghlelat@yahoo.com

0 تعليقات