دعوني أهبط الأدراج.. لأكتب روايتي..

الصُدف هي المادة الأساس التي تُصنعُ منها الحياة، دفعة صغيرة في اتجاه معاكس، نحن في مكان مختلف، سيرورة مختلفة، حيوات مختلفة. لو أن تلك المرأة كفكفت دمعها (الغريب) قبل عُقود ثلاث، لما كنت هنا الآن، أرقب من نافذتي الصغيرة في أقصى شمال الأرض مطراً وحشياً، أشرح في سطور كيف كتبت روايتي الأولى. في أعلى المنارة، الريح العاتية والارتفاع الشاهق عن الأرض. البلدة بمربعات ملوّنة تتدرّج من الأخضر العشبي حتى قتامة الإسمنت يميناً، والمحيط بصفيحه الأزلي الأزرق يساراً. وأنا في الأعلى أراقب وجودين، غريزة البقاء والعبثية المُطلقة للحياة (يوسف بطل الرواية سيصعد عين المنارة في المدينة) في تلك اللحظة قررت، إن وطئت قدماي الأرض مرة أخرى، إن عدُت حياً بعد هذه التجربة الشبيهة بأحلام السقوط، إن لم تتفتت المنارة كقصر رملي بناه أطفال عراة على الشاطئ، سأكتب رواية. يشرح الدليل لنا قبل الصعود: منارة أثرية، بُنيت قبل قرون ثلاثة، الريح العاتية في الأعلى، ترتفع خمسين متراً عن سطح الأرض، عدم التأرجح والاهتزاز على الدرج القديم، التشبث بالسور في الأعلى، خطر السقوط في الأعلى، حين كنتُ أفكر: أي جحيم ساقني إلى هذا، كان من معي قد بدؤوا صعود المنارة. حشد خلفي يدفعني بعينيه، وحشد أمامي يقودني نحو القمة المجهولة. لقد كنت في قلب القطيع وأي محاولة للتمرد حكم عليها بالفشل قبل ولادتها. الدرج الحلزوني لا ينتهي، يا آلهة السماء أين أنا، لو أني ذياك العصفور الذي سيراه يوسفٌ (بطل الرواية) لأصفق بجناحين خارج النسق، وأحط على نافذة امرأة نصف عارية. حين انتهى الدرج الحلزوني قبل أن تنبسط الشرفة المعدنية الدائرية في القمة جاء فضولي ليكمل المهمة. نظرت لأرى آلية تثبيت الشرفة الدائرية في جسد المنارة من الخارج، هنا بدأ يجتاح كياني خوفٌ حقيقي، الشرفة مثبتة على الجدار الحجري بأن أُدخلت قليلاً بين صفين من الحجار ولا أدري إن كان هناك تسليح معدني يضبط جسد المنارة مع صفيح الشرفة، كما لا أدري إن كان هناك امتداد كاف للشرفة في جسد المنارة ليعطيها ثباتاً، شتمتُ "مقاومة المواد" (درست هندسة الميكانيك في دمشق) وأخيراً، لا عوارض بزوايا مائلة خمس وأربعين درجة كأطراف استناد ومقاومة تبدأ تخرج من الشرفة وتستند على الحائط الحجري. كان رعباً مطلقاً، ربما أنا من خلقهُ ومنحهُ حجماً ووزناً، ولوناً يتدرّج في قائمة أرشيفية في غياهب العقل اللاواعي. فلتذهب المنارات إلى الجحيم، سأعود إلى الأرض الآن، حين استدرت كان عشرات الأشخاص يصعدون خلفي الدرج الضيق، وكان من معي قد دخلوا الشرفة المعدنية. الاستدارة ستكون شبه مستحيلة، والاستمرار انتحاراُ. فتحت فمي لأصرخ: دعوني أهبط الأدراج لا أريد أن أموت هنا، فوجدتني أقول: ما أجمل هذا! الريح العاتية في الأعلى، المحيط الأطلسي الأزرق، البشر في الشوارع يبدون لأعيني بحجم طيور صغيرة، إن لم تتفتت المنارة بمن فيها ويبتلعها الرمل كما ابتلع المحيط الأتلانتيك، سأكتب رواية. في دمشق كنت موظفاً في إحدى دوائر الدولة، تمر أسابيع قبل أن أذهب إلى عملي لأوقّع عملاً شكلياً لأسابيع كنت فيها في منزلي ولأستلم معاشاً بالكاد يسد الرمق. في دمشق كنت أقرأ وأمارس بعض الحياة. أقرأ أحياناً لأكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً، كتاب وقهوة وسجائر وليل دمشق الساحر. كنت أفكر بأنانية: يكتب الروائي رواية في مدة وسطية تقارب العام الواحد، في عام واحد أستطيع أن أقرأ بين خمسين ومئة كتاب حسب الحجم، كنتُ أفكر بمتعتي، متعة تمنحها فضاءات روائية أدخُلها، أحيا في شخصيات وأخرى تحيا فيّ. جمعتُ مكتبتي على مدار عقدين في سوريا، أول كتاب اشتريتهُ كان آلام فرتر، في الصيف بين الصفين المدرسيين، السابع والثامن. الكتب المستعملة شكلت جزءاً مهمّاً منها، باعة الكتب القديمة في الحلبوني على جدار المتحف كانوا مانحين حقيقيين لكنوز أدبية، أذكر أني اشتريت رواية طاجيكية مترجمة اسمها بخارى في بدايات التسعينات بعشر ليرات سورية. إصدارات وزارة الثقافة في سوريا شكلت جزءاً آخر منها، والحق يُقال: كانت إصدارات الوزارة رخيصة الثمن عالية القيمة. ثم معرض الكتاب نهايات الصيف والحسومات الكبيرة. أدخر المال كل العام، لأشتري كتباً كثيرة. حين هاجرت إلى كندا في بدايات القرن، تركت مكتبتي خلفي في دمشق، كنت أسعى في لا وعيي لأبقي رابطاً خفياً، انتماءً حياً يربطني، ويعاود كلما غمرت الثلوج ذاكرتي إحياءه. لم أفكر أبداً بنقل مكتبتي إلى هنا وقد فاقت الألف كتاب. نُقلت إلى جنوب البلاد (مسقط رأسي) وحين هبت ريح صفراء في سماءات سوريا، داست الجُند مكتبتي وعاثتها. حين بدأت بكتابة الرواية كنت أعرف فقط أن يوسفاً يرغب في الهرب، لم تكن فكرة قتله للرجل في بدايات الرواية موجودة. الهرب من الذات ومحاولة إعادة الحياة إلى بداياتها، الحلم المستحيل لبشرية عرجاء تحيا في تاريخ خطي. يوسف كان سيهرب ليحيا وجوداً آخر، ليحيا ذاكرة بيضاء جديدة، لينفصل عن ذاتهُ ويحيا في الآخر (التاجر الغني)، بل ليحيا في وجود منفصل عنهما، يراقب الحياة من بعيد وكأنه خالق المكان. ثم الجنرال الذي سيرد ذكره عرضا في الرواية. خالق المكان وسيده الأوحد، يأتي في الحلم ويفصل يوسفاً عن المرأة نصف العارية. يوسف يتمزق بين الحياة وقوانينها الظالمة، بين الأحلام التي إن تحققت لما فاض بحر الجليل دماً، وبين السلطة البطريركية، تلك التي انقلب على أزمنة سعيدة، أزمنة الأم الأنثى الطبيعة الأرض، المثلث الخصيب، الحياة. لا ندري شيئاً عن حياة يوسف السابقة للحدث (القتل)، ليس لأن ماضيه غير موجود أو غير مهم، بل لأن ماضيه يمكن أن يكون أي ماضٍ، أي وصف لأي حياة مرت فوق هذا الكوكب. لم تستغرقني الرواية عاماً كاملاً كما كنُت أفكر، بل شهرين، تحديداً ست وخمسين يوماً. في عملي القادم قريباً، ستتسع الرؤية وتغدو الصُدف التي لا يد لنا بها، الخارجة تماماً عن إرادتنا الواعية أو اللاواعية، تغدو وحشاً حقيقياً، آلهة تقر مصائرنا.

ـــــــــــــــــــــــ

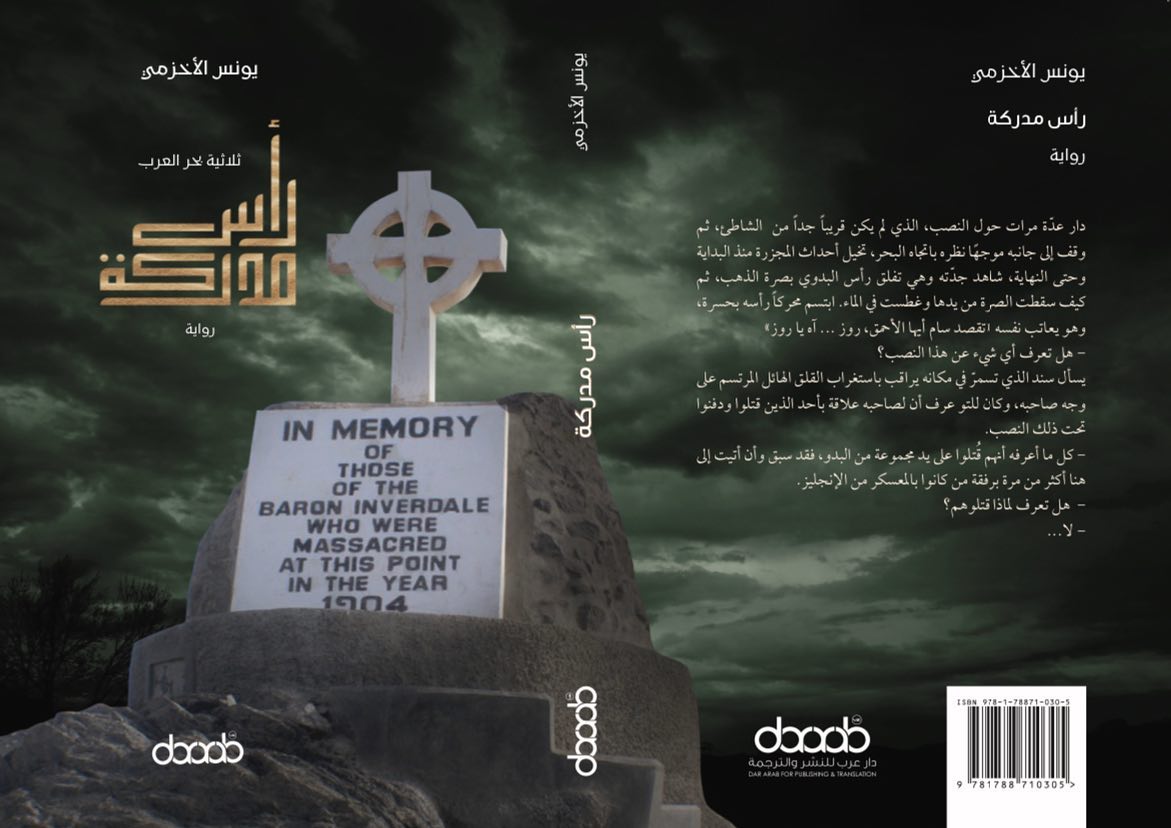

- روائيّ سوريّ مقيم في كندا. صدرت روايته "أصل العالم" عن دار الآداب في بيروت 2016م.

<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="1305511616">

<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="3826242480">

<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="4898106416">

0 تعليقات