الحلاق البنغاليّ والذي لا يحب عبدالناصر

دخلتُ عالم الرواية بالمصادفة، وبسبب حلاق بنغالي. إن جاز لي أن أؤرّخ ذلك سأقول إنه كان صبيحة يوم من ربيع عام 2012م . كان الحلاق قد سكت قلبُه للتو فحُمِل من عُمان في تابوت ونُثِر رماده في أحد أنهار بنغلاديش. وقتها كنتُ قد أمضيت سبعة عشر عاماً في كتابة القصة كانت محصلتها ثلاث مجموعات قصصية متباعدة النشر، ولم يكن لائحا في الأفق أنني سأكتب رواية. لم أكن مجرد محب لكتابة القصص القصيرة، بل ويغضبني من يتخذها سُلَّما للوصول إلى الرواية. وكنت أكرر دائما لمن يسألني: بعد ثلاث مجموعات قصصية أما آن الآوان لتكتب رواية؟ إن الرواية فنّ والقصة فنّ مختلف تماما، وإنني لا أعتبر كتابة الرواية هي مرحلة تطوّر للأديب من قاص إلى روائي. فالقصة القصيرة لا تقل أهمية من الرواية، ولا فرق بينهما إلا في التقنيات. وأنني أؤمن أن قصة جيدة واحدة خير من عشر روايات رديئة. غير أن "شوزيت" مات فأدخلني هذا العالم دون قرار أو تخطيط مسبق.

لم يكن "شوزيت" مجرد حلاق في قريتي "الردة" التي أضحت الآن مدينة، بل شاهداً من غير أهلها على جميع تحولاتها العمرانية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية. قضى فيها سبعة وعشرين عاما هي أكثر من نصف عمره عندما مات. وبسبب مهنته، لم يبق رأس في الردة إلا وانحنى لهذا البنغاليّ العصاميّ.

قد يظنّ ظانّ أنّ روايتي الأولى كانت عن "شوزيت". لا، ليس الأمر كذلك. حينها، عندما رحل الحلاق في ذلك اليوم من 2012، كنتُ متأثّراً بقراءاتي لبعض الكتب التي تتضمّن بورتوريهات سردية عن أشخاص أو أماكن. كتاب "رحيل" لعبدالله حبيب مثلاً الذي رثى فيه ست عشرة شخصية معروفة ومغمورة بأسلوب آسر، وبورتوريهات الشاعر صالح العامري لأصدقائه في ملحق "شرفات" الثقافي، وبعض بورتوريهات "أخبار الأدب" المصرية في صفحتها الأخيرة، وسرد سليم مطر عن أبيه في "اعترافات رجل لا يستحي"، فكان أن قررتُ أن أرثي "شوزيت" ببورتوريه مماثل.

بعد نشر النص الذي كان عنوانه "رماد شوزيت" دهشتُ من القبول الحسن الذي لاقاه، ليس فقط من الأصدقاء الكتّاب، والقراء الذين يمكن تسميتهم "نخبويين"، ولكن أيضا من أولئك البسطاء في "الردة" الذين لم أعتد منهم سابقاً أي تغذية راجعة على ما أكتب، لدرجة أنني لم أكن أعرف أنهم يقرؤونني أصلا. حينها التمعت في رأسي فكرة: لم يكن "شوزيت" إلا واحدًا من شخصيات مدهشة كثيرة عايشتُها وأعايشها كل يوم. لِمَ لا أبدأ سلسلة بورتوريهات عن هذه الشخصيات، سيكون كتاباً سردياً رائعا ولا شك. تذكرتُ حينها صديقي زاهر المحروقي الذي كان لا يمل من تحريضي على استغلال "الشخصيات الروائية" التي يضج بها مكان عملنا المشترك: إذاعة سلطنة عُمان. قلتُ سأبدأ بأكثرها إدهاشا بالنسبة لي.

كان بسيوني سلطان[1] رجلاً مصرياً سبعينياً ذا أنف طويل، متديناً، لسانه رطب بذكر الله، ولا يحب الجهر بالفحش من القول إلا في حالة واحدة يتيمة؛ إذا ذكرتَ أمامه – عمداً أو خطأً، لا فرق - اسم الزعيم جمال عبدالناصر. كانت علاقتنا عادية في بدايات تعرّفي به، أو لِنَقُلْ إنها فاترة بسبب عدم تقبله تعليقاً لي على خطأ يخص عمله. وذات يوم، وبينما كان الحديث مع الزملاء في العمل عن مآلات الربيع العربي ذكر أحدنا بشكل طبيعي جداً اسم جمال عبدالناصر فكان أن هدرت القاعة فجأة بصراخ وشتائم بسيوني:"الله يلعنه، ويلعن اللي يتشدد له". ثم ما لبث أن تكرر هذا المشهد بعد ذلك وإن بطرق أخرى وتفاصيل مختلفة.

استعدتُ بعضاً من حكاياته وقفشاته وسجلتها على الورق.. لكن ذلك لم يكن كافياً، فكل هذه الحكايات لا تقدم بسيوني إلا من الخارج، وكنت بحاجة لأن أراه من الداخل، من جوانياته العميقة. ولأني لم أكن من أصدقائه المقربين، ولا أمل لي أن أصبح صديقه بعد أن أعلنت أمامه حبي لجمال عبدالناصر، فقد كان يلزمني الاقتراب منه عن طريق وسيط. كنتُ مدركاً في داخلي أن وراء هذا الرجل الذي لا يطيق عبدالناصر حكايات مدهشة تستحق أن تُروى، سواء أكانت في بلده الأصلي مصر، أو في بلده الثاني عُمان الذي قضى فيه خمسة وثلاثين عاما. لحسن الحظ أنه كان لنا – هو وأنا - صديق مشترك هو نفسه الرجل الذي كان يشجعني دوما على الكتابة عن شخصيات محيطة بي: زاهر المحروقي. ولم يكن زاهر – لحسن حظي مرة أخرى - مجرد سارد عادي، ولكن محلل نفساني قادر على إقناعك بالبواعث التي أرغمت فلاناً على هذا القول وعِلاناً ذاك الفعل. طلبتُ منه بعد أن شرحتُ له رغبتي في الكتابة عن بسيوني، وبعد أن وعدته بأن يظل حديثه سراً بيننا (أأكون أفشيتُ السرّ الآن؟!) أن يسرد لي كل ما يعرفه عن هذه الشخصية العجيبة، وألا يتردد في قول كل ما يعرفه عنه أو يحس به تجاهه، فوافق وأدرتُ زر التسجيل.

لأسابيع وأشهر كان الـ CD الخاص ببسيوني سلطان يرافقني في سيارتي المازدا أينما ذهبتُ. كنتُ أيامها أستعيد وأنا أمخر عباب الطريق ذلك الشاعر الفرنسي الذي كتب على باب غرفة نومه وهو نائم :"الرجاء عدم الإزعاج، فالشاعر يعمل"، وأقول ساخراً من نفسي : "ليس فقط وهو نائم، الكاتب يعمل أيضا وهو يسوق"!. رافق ذلك أن مواقف بسيوني وحكاياته الطريفة تتجدد بشكل شبه يومي. تشرّبتُ جميع هذه الحكايات والمواقف، ثم بدأتُ الكتابة.

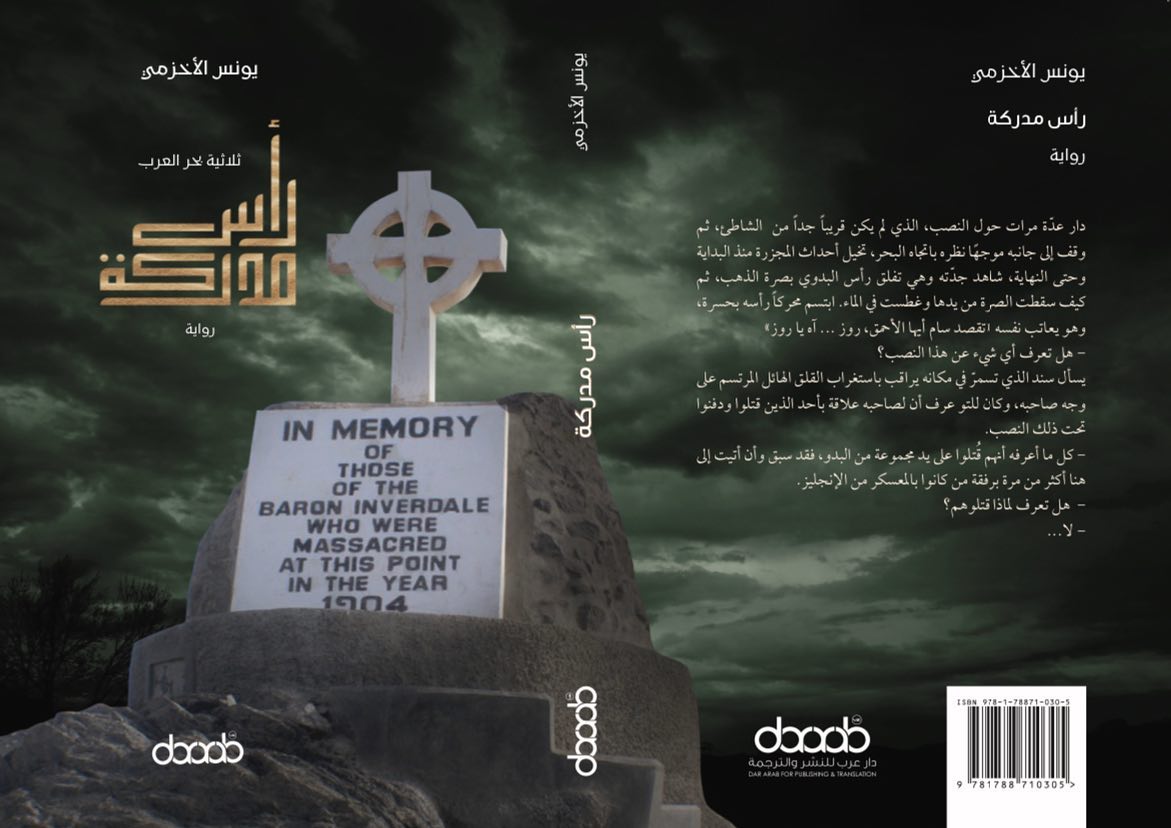

وكما يحدث دائما، فإنك تجلس لتكتب شيئًا فإذا بالكتابة تقودك لشيء آخر. كانت حكايات بسيوني تتناسل أثناء الكتابة، وتغريني بردم بعض ثغراتها الواقعية بلطافة الخيال. وهكذا حذفتُ تفاصيل وأضفتُ تفاصيل أخرى حتى لم يعد بسيوني سلطان الواقع هو نفسه بسيوني سلطان الخيال. وكان القرار أن يتحول البورتوريه السردي إلى رواية. أما العنوان فلم ألاقِ صعوبة في البحث عنه : "الذي لا يحب جمال عبدالناصر". كان بسيوني شخصية روائية مكتملة كوردة متفتحة تنتظر فقط من يقطفها. لا يمكنني إذاً أن أتفاخر الآن بأنني خلقتُ هذه الشخصية. قرأتُ مؤخراً مقالاً مترجما للروائية البريطانية إليزابيث بوين تقول فيه "إن مصطلح “خلق الشخصيات” مضلّل. الشخصيات توجد بشكلٍ مسبق، لا يتمُّ خلقها بل العثور عليها. إنها تكشف نفسها ببطء في وعي الروائي؛ مثل رفاق مسافرين يجلسون متقابلين في مقصورة قطارٍ خافتة الإضاءة"، ولقد عثرتُ على شخصيتي التي كانت بمثابة الكنز. كنا – إذا ما استعرتُ لغة بوين التي ترجمتْها بثينة العيسى - رفيقَيْن متقابِلَيْن في مكتب فسيح عالي الإضاءة.

بعد فراغي من كتابة النص أرسلتُه بالإيميل إلى كندا، حيث قارئي الأول صديقي الروائي والقاص عبدالعزيز الفارسي. انتبه عبدالعزيز أن شخصية بسيوني طغت في النص على جميع الشخصيات الأخرى، فكانت أشبه بالشجرة التي أخفت الغابة، ونبهني إلى شخصيات عُمانية كان يمكن أن تكون شخصيات مدهشة لو أنني أوليتُها بعض العناية التي أوليتُها لشخصية بسيوني. فكان أن أعدتُ كتابة الرواية من جديد، مركزاً هذه المرة على شخصيات أخرى في الرواية كزينب العجمي ورئيس التحرير ورئيس القسم الديني ورئيس القسم الثقافي. لا أذكر أين قرأتُ أن الكاتب ينجح في رسم أي شخصية إذا ما وضع لها في البداية جذراً من الواقع، وهذا ما حاولتُ فعله عند إعادة كتابتي لهذه الشخصيات، كان ذلك منهكاً ولكنه ممتع. كانت الشخصيات محيطة بي وما كان علي سوى التقاطها ثم إعادة كتابتها من جديد بما يتلاءم مع الجو العام للرواية، تطلّب ذلك جلسات حوار مطوّلة مع بعض الأصدقاء الذين رأيتُ أن بإمكانهم إضاءة هذه الشخصيات، كجلساتي مع الصديق عاصم الشيدي المحرر الثقافي لملحق شرفات التي عرفني فيها على كثير من كواليس عمله والصعوبات التي يواجهها، وهو ما ساعدني كثيراً في رسم شخصية رئيس القسم الثقافي.

واليوم، وأنا أستعيد حكاية روايتي الأولى، وكيف أن شخصية واحدة في الواقع قادتني إلى شخصيات أخرى وأحداث متشابكة، بتُّ أكثر إيماناً أن جمال الكتابة يكمن في هذا الأمر.. في ذلك الطريق الذي نسلكه دون أن نعرف إلى أين ستقودنا دهاليزه، وهل سنصل في النهاية أم سيكون مصيرنا الضياع في المجهول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] بسيوني سلطان ليس هو الاسم الحقيقي لهذه الشخصية، ولكنني سأسميه بهذا الاسم بما أن هذا هو الاسم الذي عُرِف به في روايتي الأولى

قاصّ وروائيّ عُمانيّ

0 تعليقات