نكاية في النّسيان

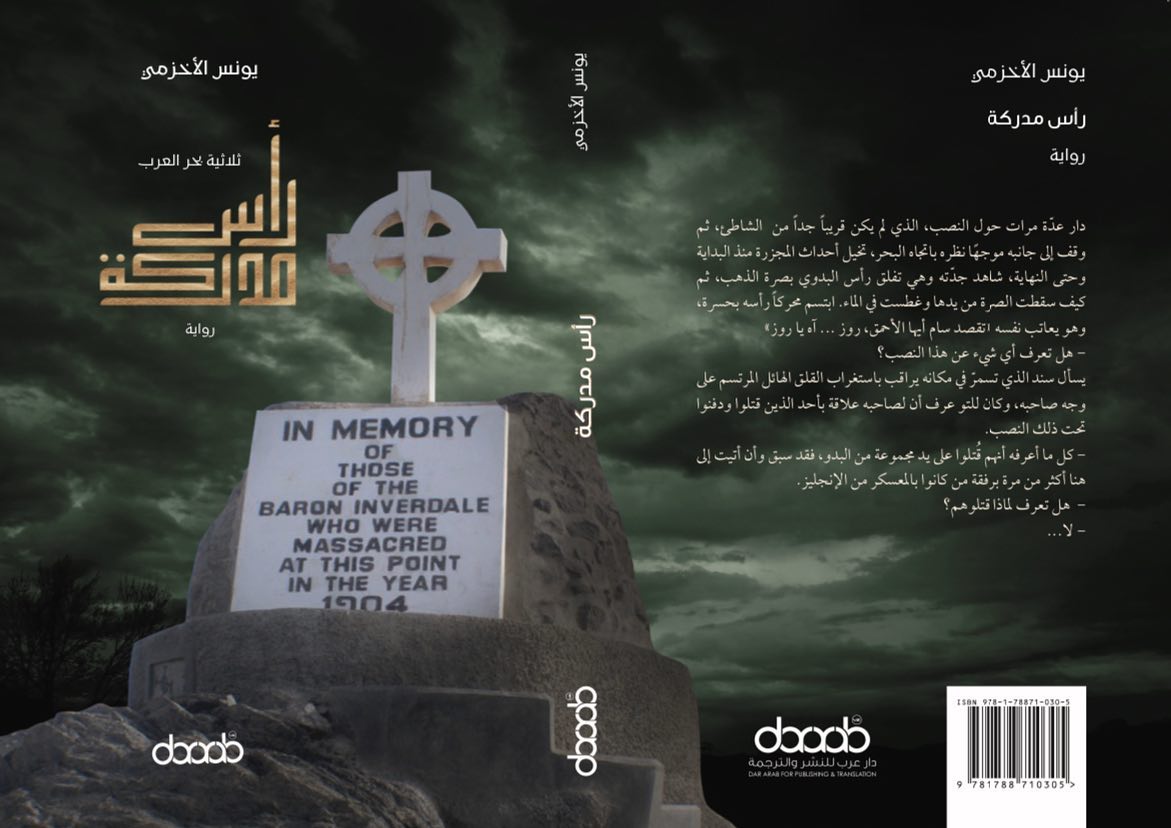

"1- إرهاصات الحكي:" تنفستُ هواء الحياة في قرية موغلة في سهل دكالة وسط المغرب المتاخم للمحيط الأطلسيّ، قرية اسمها لبيادرة ببلدة أولاد افرج، يعيش أهلها على الفلاحة وتربية الماشية. فتحتُ عينيّ على عالم تزيّنه المروج والغابات والأنهار والبحر، ويلبس ثياب الطبيعة بتبدّل الفصول، فكنتُ الطفل الذي أبهره هذا البهاء، وسكنه حتى صار جزءا من هذا العالم الفاتن، حيثُ تبدو الطبيعة لوحة جميلة رسمتها يد الخالق، لوحة باتت بعيدة عن الأيادي المدنية الباطشة التي تسرق من القرى، بالتدريج، منظرها الآسر، وتجهزُ على عذريتها وصفائها وبهائها. ساهمتْ هذه الأجواء في رفد ذاكرتي أو رصّها بالمشاهد المشرقة للفضاء الذي نشأت فيه. ومهما سافرتُ بين المدن والآفاق، تظلّ ذكريات بعيدة تستفزّني، وتحرّضني على السرد والكتابة، لأنتشلها من ضياع وشيك، خاصّة في ظل التبدّلات التي تنتهك الفضاء الجغرافي "البلْديّ". في المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كانت ذاكرتي هي ملاذي الذي أنهل منه اللغة والأوصاف والأفكار. إذ كنتُ أعجن تلك المشاهد والمناظر والطقوس البدوية ببساطتها وتلقائيتها لأشكّل منها مادة للتعبير الإنشائي. وكان المعلمون والأساتذة دوما، يفتتنون بما أكتبه، بالرغم من كونهم يعرفون أنني أفتقر لمكتبة أستفيد منها في امتلاك هذا الأسلوب. أذكرُ أنّني كنتُ مولعا بالكتابة، صحيح أنها كانت كتابة بسيطة وحُبلى بالأخطاء الإملائية والتعبيرية. لكنها هوايتي التي أحبّ وأرتاح فيها. كانت لدي طريقة متميزة في الكتابة، لمّا كنتُ في الإعدادي والثانوي. كنتُ أجلس أمام المنظر الطبيعيّ الذي يروقني: طلوع الشمس في أصباح فصل الربيع؛ ركض الخيل في المرج؛ تجمع الناس والأنعام حول البئر، سقوط المطر في المساءات الباردة... ثم آخذ قلما وورقة وأدوّن ما يعنّ لي من أفكار ولغة واصفة... هذه العمليّة كانت انطباعية، لكنها ساهمت في صقل مخيّلتي، وعوّدتني على مقارعة شاردات المعاني، والتقاط التوصيفات والمشاهد اليوميّة التي تؤثر فيّ. فيما بعد، أصبحت أحوّل ما تحكيه لي جدتي "التايكة"– رحمها الله- من حكايات شعبية كلما زارتنا إلى قصص فصيحة، أضيف إليها من خيالي الحافل بالمعاني والأوصاف التي أستقيها من هنا وهناك. كانت الحكايات الشعبية رافدا أساسيا آخر في تجربتي. كنتُ أستلهمُ هذه المادّة الشعبيّة الطريفة الحبلى بالحِكم والإثارة والعمق والتّجارب من الجدة والأب والأم، وصرت، فيما بعد، أطلب من أيّ عجوز ألتقيه، رواية حكاية شعبية ممّا تحفظه ذاكرته، أذكر جيّدا كم كنت أتلهف لسماع حكايات "احديدان الحرامي" و"عمتي الغولة"، والثعلب والقنفذ، والحمامة والحنَش، والذئب واللقلاق... وغيرها. فضلا عن ذلك، كنتُ مدمنا على الاستماع إلى الراديو، خاصة المسلسلات والتمثيليات، مثل: الأزلية، عنترة بن شداد، الزير سالم... التي كانت تُبثّ كلّ ظهيرة وليلة الأحد. مثلما كنت أنتظر بشوق يوم الأحد، حيث يقام السّوق الأسبوعيّ الذي تخصّص فيه ساحة كبرى لفنّ الحلقة، التي كانت المُتنفس الوحيد للبدو، حيث يعْرضُ فنانون شعبيّون موادهم الفنية مثل فن العيطة، والمسرح الشعبي والحكي الشعبي، والعزف على آلة الوتار، والقرايدي، والساحر، ونافخ النار، والبهلواني... وغيرهم. وكانت هذه المواد تملأ عليّ مفكرتي، وتحرّضني على تطوير أدواتي، كنتُ لا أفلت شيئا أحسّ أنّه يلهم موهبتي الحكائيّة. كلّ هذه العوامل أجّجت موهبتي الحكائية في الثانوي، وما بعده، خاصة لمّا تخصصت في شعبة الأدب العصري، فوضعتْني الأقدار الطيبة بين أيدي أساتذة متنورين، يحبون الأدب والفلسفة والتميّز، ويسعون إلى نقل هذا العشق إلى تلامذتهم، فاحتضنوا فيَّ هاته الموهبة، ورعوها وسقوْها بماء محبتهم وأريحيتهم، وكان الأستاذان فيمار والصبار يضعان بين يديَّ خزانتهما الشخصية، فاطلعت من خلالهما، مبكرا على ألف ليلة وليلة وروايات نجيب محفوظ ومنيف والطيب صالح وشغموم وحنا مينة وإحسان عبد القدّوس ويوسف إدريس وبلزاك، كما أرشداني إلى الاستفادة من المكتبة المدرسية في الفترة الزوالية التي كنت أبقى فيها جنب سور المدرسة وتحت أشجار الكاليتوس لأتناول وجبة أصحبها معي من البيت، وساعدني على الانخراط في هذه المكتبة من خلال التحدث مع القيّم من أجل أن يعفيَني من رسوم التّسجيل، فتعرّفت على كتابات الجاحظ وابن قتيبة، وحفظتُ من أشعار الجاهليين والأمويين والعبّاسيين، ونهلت من الأدب الإسلامي، مثلما تعرفتُ على كثير من النّصوص السّردية المغربية التي لم يكن لي علم مسبق بها. فبدأتُ أكتب وأمزّق، وأحيانا؛ أعرض كتابات وخربشاتي فيعجبون ببعضها، ويرفضون الأخرى، موجّهين لي بعض الإرشادات كي أحسّن أسلوبي ورؤيتي للعالم، حيث كانت تغلبُ علي النغمة الرومانسية آنذاك، بينما هم كانت تثيرهم الكتابة الملتزمة التي لم تجد بعد طريقها إلى ذاتي في ذاك السن المبكر. لما انتقلت إلى الجامعة، جامعة شعيب الدكالي، وجدت العالم مختلفا، وأساتذة مغايرين. تهتُ في عالم المدينة، لكن الكلمة التي زرعتْ في نفسيَ التحدي، صدرت عن كاتب قاص وأستاذ جامعي كان يدرّسنا الرواية والمسرح، قال لي بعد أن فكرتُ في إعطائه نصا كتبته ليعلق عليه أو ليوجه لي أراءً تطور تجربتي، سيرا على درب العلاقة التي كانت تربطني بأساتذتي في الثانوي: - هل بهذه السرعة تريد أن تصبح قاصّا؟ ولم يأخذ مني الورقة. عُدت خائبا. وتمنيت لو أنّ الأرض انفتحت وبَلعتني. كان الأصدقاء ينظرون إليَّ بإشفاق. وانسحبت محبطا من الجامعة إلى بيتي المتواضع في حيّ الصفاء، ثم تكوّمت حول نفسي مدة من الزمن، لم أعبأ فيها لا بالدروس ولا بحضور المحاضرات، ولا بلهو الأصدقاء. كنت ألعن هاته الموهبة التي وضعتني في هذا المأزق. 2- من القصة إلى الرواية: ترتب عن الإحباط الذي أوقعني فيه رد أستاذ مادة المسرح، صعودُ نكهة التحدي في نفسي. هناك أشياء داخلية أكثر من السابق تحفزّني على الانطلاق؛ تقول لي بإصرار: "أنت منذور للكتابة، وما من أحد يستطيع إقبار موهبتك، كما لا يمكن لأحد أن يجعل منك كاتبا بالقوة. أنت وحدك من يستطيع أن يحول تلك الطاقات الكامنة إلى منجز سردي!" وصادف أن التقيتُ بمجموعة من الشباب في إحدى اللقاءات الأدبية التي نظمتها جمعية البحث المسرحيّ بسينما الريف بمدينة الجديدة؛ منهم الشاعر عبد الرحيم سليلي والشاعر أبو بكر متاقي، والقاص رشيد الزاكي، والشاعر مصطفى ملح، وإسماعيل بنهنية الذي سأصدر بمعيته، فيما بعد، مجموعتنا القصصية الأولى بالاشتراك، والقاص شكيب عبد الحميد والقاص الطاهر الحمزاوي، والشاعر حكيم عنكر والقاصة عائشة موقيظ والشاعر جباري محفوظ... وغيرهم. كان الكل ما يزال يبحث ذاته، ويتلمس الطريق إلى صوته الإبداعي الخاص به وسط الأشواك المتربصة، وبين دوامات وزوابع الإحباط المتناسلة حولنا. فجمَعَنا هذا الهمّ المشترك، ووجدت في هذه اللمة الجدار الذي أسند إليه ظهري بعد افتقاد أساتذتي في الثانوية الذين ظل يشدني إليهم الحنين، فبتُّ كلما سافرت إلى البلدة أزورهم في الثانوية وأحكي لهم الجديد، وأشكو لهم العزلة التي صادفتها. فكانوا ينصحونني بكون هاته العزلة ضرورية لتخلد إلى كفاءاتك وموهبتك. لقد حان وقت الخروج من القوقعة، وإفلات صوتك الخاص مهما بدأ خافتا في البداية، فإنه، مع الزمن سيشتد، ويلعلع عاليا في الآفاق! وكانوا يبسطون أمامي السبل المغلقة، ويجعلونني صلبا في مواجهتها. وراحوا يحرضونني على التخلي عن الحاجة إلى الأبوية والحُضن والمشيخة في الكتابة لأنها فيروس قاتل للموهبة والتميز. كانوا يقولون لي: - (لا تكن إلا صدى لنفسك، لروحك، ولجوهرك الخلاق...). في البداية نشرت قصصا في صفحات ثقافية خاصة بالشباب في جريدة الاتحاد الاشتراكي (على الطريق)، وفي جريدة العلم (حوار)، وجريدة الميثاق الوطني (شباب) قبل أن أتسلل شيئا فشيئا إلى الملاحق الأدبية التي كانت تعتبر مدرسة قوية لتكوين الشباب المبدع آنذاك، حيث يشرف عليها أدباء مغاربة كبار مثل: إدريس الخوري، عبد الجبار السحيمي، عبد الكريم غلاب، نجيب خداري، عبد الحميد بن داوود، إدريس الملياني، محمد صوف، محمد علوط، الشاعر العراقي فراس عبد المجيد، محمد بهجاجي، مصطفى اجماهري،... وكان بعض هؤلاء يفردون زوايا خاصة لتوجيه الكتاب الجدد، وصقل مواهبهم، يتكفل بها كبار النقاد والكتاب في البلد. وكنتُ بالموازاة، أراسلُ برامج أدبية ببعض القنوات الإذاعية الوطنية والعربية (إذاعة طنجة، إذاعة أكادير، إذاعة لندن...)، وكنت أستفيد من التوجيهات والملاحظات التي يخصها الضيوف ومقدمو البرامج للتجارب الصاعدة، في صقل موهبتي، وتطوير منجزاتي السّردية. في سنة 2000 سيحصل منعطف جديد في تجربتي الكتابية، حيث احتفلت أنا وصديقي إسماعيل بنهنية بأول منجز قصصي لنا، طبعناه معا على نفقتنا بمطبعة القرويين بعد ما فشلت كل المحاولات في إيجاد ناشر يحتضن هذه التجربة المشتركة. وبالرغم من المعاناة التي تكبّدناها من أجل أن يخرج هذا العمل إلى حيز الوجود، فقد كان له وقع كبير في ولوجنا المشهد الثقافي من بابه الواسع، فنظمتْ لنا بعض الجمعيات حفلات توقيع، وكتبَ حول العمل بعض الأصدقاء والنقاد، وبفضله حصل نوع من الترويج لاسمينا وكتاباتنا. وبالموازاة مع كتاباتي القصصية، كنت أباشر عملا سرديا طويلا، استغرقت خلاله سنوات. واستلهمت فكرة العمل من خلال رحلة قمتُ بها خلال بداية التسعينيات إلى بلدان المغرب العربي؛ ابتداء بالجزائر وتونس وانتهاء بليبيا، حيث أقمت هناك مدة خمسة شهور في محاولة للعبور السرّي إلى إيطاليا، ولما باء هذا الحلم بالفشل، تحول من فكرة جحيمية على مستوى الواقع إلى مشروع تخييلي إبداعي. تركتُ هذا العمل ينضج على نار هادئة، ولم أكن أستعجل به. شاركت بهذا العمل الروائي الذي أسميته في البداية (كناش الجسد والجراح) في جائزة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وحصل على تنويه سنة 2001م، وقبلها كنت حصلت عن طريق مجموعتي القصصية (يد أخرست شهرزاد) على تنويه جائزة اتحاد كتاب المغرب سنة 1999م. وكانت هذه المكتسبات تقوي تجربتي، فعكفتُ على تنقيح روايتي وتعديلها وتصحيحها، وإضافة بعض المشاهد السردية إلى متنها، ثم اخترت لها عنوانا جديدا (البوح العاري)، وشاركت بها في جائزة دبي للإبداع العربي، سنة 2004م، فحازت على الجائزة الثالثة، وكان قد فاز بالجائزة الأولى الروائي العراقي الذي فاز بجائزة بوكر العربية دورة 2014م أحمد سعداوي. فكان هذا تحفيزا لي على مواصلة الكتابة الروائية التي كانت كشفا جديدا بالنسبة لي، بعدما بدأت قاصا وشاعرا، وشيئا فشيئا بدأت أجد ذاتي في هذا الاختصاص الأدبي الذي غدا يأسرني ويشدني ويسرقني من الاختصاص القصصي الذي بدأت به تجربتي في الكتابة. وجدتُ في الرواية عالما فسيحا للتجوال؛ فبدل أن يظلّ الرواة في القصة محبوسين في فخاخ الكثافة والإيجاز والتلميح، تنهض أمامهم، في الرواية، مساحات أكبر للبوح، والحكي والوصف وتفصيل الوقائع وتشعبها، وتعقيد الحبكات، وقول ما يمكن قوله في باقي أجناس التعبير. لقد منحتني الرواية بعوالمها الرحبة وإمكانياتها التخييلية فرصة أكبر لوصف المشاهد الوقائع والأحداث. فكتبتُ فيها ذاتي، والوجوه التي شاركتني الفرح والحزن وشاطرتْني مكابداتِ ليالي السّرى والضيق وساحات الصراع من أجل البقاء والتطور. ووسّعت لي سبلا وآفاقا لأضمن ذاكرة الأجداد، وتاريخ القبيلة والبلد والناس الذين مرّوا من ها هنا وتركوا فيّ وفي المكان آثارهم وأصداءهم! استطعتُ في الرواية أن أدوّن ما يعنّ لي من أخيلة، وما تلتقطه مفكرتي من شوارد الأفكار والمعاني والشخوص، وما يحفل به الفضاء من مفارقات وصراعات وخرافات وأوهام، وما تتناقله ذاكرتنا الثقافية الشعبية من نصوص متنوعة تضيع مع الوقت. لقد جعلتُ من رواياتي عالما مزحوما بهذه التفاصيل، متدفقا بهذه الأخيلة التي عشتها أو حلمتُ بها أو تخيّلتها أو عاشها أناس قبلي أو سيعيشها أناس بعدي! جعلتني الرواية، باختصار، أكتبُ كلّ الأجناس في جنس واحد، وهيأتْ لي أرضاً لأمارس كلّ شطحاتي الإبداعية، وأبديَ مهاراتي الكتابية في الشعر والزجل والقصة والخاطرة والترسل والحكي الشعبي والحوار والتوصيف والتحليل...! في الرواية أمارس وعيي الثقافي وأحرّر لا وعيي من اللّمعات الصعبة التي تسكنه، تصير شفاء للذات، وهي تتخلص مما يشوش عليها صفاءها وسكونها. تصبح عالما تسكنني وأسكنها، وأهرب من الواقع إليها كلّما ضاقت بيّ الفُسحاتُ. 3- النشر: انتهيتُ من كتابة رواية الأولى "البوح العاري" سنة 1999م، ولم يكتبْ لها النشر حتى سنة 2012م بالرغم من كونها حازت على جائزة تخوّل لها النشر منذ سنة 2001م، غير أنّ سوء حظها، جعل إدارة الجائزة، في تلك الدورة تقتصر على نشر وطبع العمل الفائز بالجائزة الأولى فحسب؛ فعزمتُ على طبعها على حسابي الخاص بقيمة الجائزة المحصل عليها، فقد كنت أحبّ أن يكون عملي الثاني المنشور روايةً. واتفقت مع طابع مغربي (دار القرويين بالبيضاء) على سحب ألف نسخة، وقدّمت له تسبيقا قيمته (مائتا دولار). وبتُّ أنتظر بفارغ الصبر؛ كان ذلك سنة 2004م؛ كنتُ قد رقنت العمل في مؤسّسة خاصّة، وسلّمت للطابع القرصَ الوحيدَ الذي أملكه. كانت ثقافتي الإلكترونية آنذاك متواضعة. وفي مساء ماطر، اتصل بي الناشر كي يخبرني بأنّ القرص ضاع منه بعد مرور أكثر من شهر. أصبت بإحباط شديد. ولمّا عدتُ إلى المؤسسة التي رقنت لي العمل، وجدت أنها انتقلت إلى مكان مجهول، وعُوّض محلُّها ببائع للحلويات، فعدت خائبا. كان عليّ أن أعيد الرقن في مؤسسة أخرى، وأن أتكبد مشاق التصحيح والسفر المتكرر إلى البيضاء التي كانت وحدها آنذاك، تتوفر على هاته الخدمات. قادني الإحباط والحظ العاثر لهذا النص، إلى أن أنسى هاته التجربة أو أؤجلها إلى حين، ثم انصرف إلى كتابة نص روائي آخر كنت قد هيأت مادته الحكائية، وحررت فصولا مبعثرة منه. ولم يتحرر هذا النص إلا سنة 2011، من قبل دار النايا ودار محاكاة، أي بعد صدور رواية أخرى. عكفت على الرواية الثانية تحريرا وتصحيحا، فانتهيت منها في غضون ستة أشهر، وأسميتها في البداية "بقر علال"، كانت رواية مختلفة عن سابقتها، ذاك أنها كانت حافلة بدرامية مجتمعية مؤلمة، وعالجت ظاهرة تميز منطقة تدعى أولاد افرج الدائرة التي تنتمي إليها قريتي (أم الرأس)، وهي ظاهرة الجنون، هناك ضريح لولي صالح يدعى "مسعود بن الحسين"، يعتبر هو المركز الذي تدور حوله أنشطة القرية. حيث يقصده الناس بالمئات، ظنا منهم أنه يعالج المس والصرع والحُمق وأمراض الباطن... فيكترون بيوتا وضيعة هناك، مدة من الزمن أملا في شفاء مرضاهم، فلما ييأسون من ذلك، يتخلون عن مرضاهم هنا، ويرحلون إلى بلداتهم. فإذا بالمنطقة أصبحت تنغل بهؤلاء المرضى الذين أصبح عددهم يتضاعف حتى أضحى أكثر من عدد السكان في غياب ملاجئ وإقامات ومآوي، وغياب أية شروط إنسانية أو اجتماعية. تطلب مني هذا العمل بحثا ميدانيا لجمع المادة الحكائية حول الظاهرة، فأقمت أياما عديدة بأضرحة السادة مسعود بن الحسين، بويا عمر، بويا رحال... هذا العمل الروائي فاز بتنويه جائزة دبي (دورة 2008م(. كما فاز، بعد ذلك، سنة 2010م بجائزة "رواية" بمصر التي خولت له الطبع والنشر، لكن للأسف كانت الطبعة رديئة جدا، مثلما كان النشر محليا. عدتُ سنة 2006م إلى أرشيف مذكراتي السّردية التي استجمعتها لمّا كنتُ أشتغل بمدينة طانطان بالجنوب المغربي. كانت عبارة عن ذكريات ومشاهد ووقائع من وحي المكان والزمان والعلاقات، وفكرتُ أن أعيد صياغة هذه المادّة روائيّا،؛ جعلتُ الفضاء هو الصحراء، واستنبتُ فيه شخوصا، أسندتُ إليها أدواراً، وصفاتٍ، وتصرفتُ في تلك المادة المتوفرة التي أغنت الرواية، ويسرتْ عليّ عملية تأسيس عوالم متداخلة ومتفاعلة. أسميتُ هاته الرواية بداية، "الفطواكي" انبثاقاً عن اسم بطل الرواية الذي يتحدّر من شمال المغرب، ثم غيرته، فيما بعد، إلى "تغريبة الجنوب"، وعند النشر، أسميتها "فصوص الهوى". وقد قدم لهذه الرواية الكاتب السعودي الصديق يوسف المحيميد، وصدرت عن دار النشر النايا سنة 2014م. وبما أن الصياغة النهاية لهذه الرواية تأخرت قليلا، فقد سبقتْها إلى النّشر عن الدّار نفسها رواية "العفاريت" الجزء الثاني من رواية "صابون تازة". لم تنحلّ عقدة النّشر بالنسبة لي، وبالنسبة لكثير من مُجايليّ من الشباب، إلا عند ما عرضتُ أعمالي على ناشرين من خارج المغرب، فالأمر لا يتعلق بضعف بنيات النشر فحسب، بل يرتبط بهيمنة فئة لا تريد لأجيال جديدة أن تتنفّس هواء الانتشار. التقيتُ بمدير دار النايا، فعرضتُ عليه عملي الرّوائي "البوح العاري"، ووعدني بعرضه على لجنة القراءة، ثم إخباري بالرد النهائي في حدود شهر، وفعلا وافقت الدار على نشره، ثم استمر التعاون فيما بيننا من خلال نشر عملين روائيين آخرين، ويتعلق الأمر بـ "العفاريت" (2013م) و"فصوص الهوى" 2014م، وساهم هذا الناشر في توزيع الأعمال عبر الأقطار العربية، خاصّة أنه يشارك في حوالي 16 معرضا. فتحقق، بالنسبة لي، الرواج المطلوب لاسمي كروائي. هذا الرّواج سيجعل أهم دار نشر مغربية (دار توبقال) تتحمس لنشر عملي الأخير (رجل متعدد الوجوه) التي تعتبر الجزء الثالث من مشروع روائي مفتوح، بعد "صابون تازة" و"العفاريت"، أراهنُ من خلاله على سبر أغوار العالم القرويّ الذي يشدّني إليه حنينٌ مفرطٌ، وخبرتُ من خلال انتمائي إليه، العلاقاتِ الملتبسة التي يتأسّس عليه، سواء تلك التي ترتبط بين الإنسان والإنسان، أو تلك التي تربط الإنسان بالمكان والطبيعة. وتتمثل غايتي، من خلال هذا الاهتمام بخلق عالم يُسائل فضاءات القرية وإشكالاتها وتحولاتها، في إيصال صوت البدويّ الذي يعاني، في صمت، تملّص المنتخبين والمسؤولين من وعودهم وبرامجهم التي على إثرها وضع البدو ثقتهم فيهم من ناحية، ومن ناحية أخرى السّهر على إبراز قدرات النّص الرّوائي على احتواء تعالقات القرية وتداخل وقائعها وبساطة عيشها، ضدّاً على حصر بعض النداءات، الصوت الروائي في عوالم المدينة وارتباطه بها، إذ إنّ الرّواية- كجنس أدبيّ- مثلما نجحت في معالجة قضايا المدينة والإنسان المدينيّ، فهي أيضا قادرة على ملامسة جوهر القضايا التي تقترحها القرية والمجموعات البشرية التي تستوطنها، وتصوير البنيات العلائقية المتشابكة التي تشكّل نسيج مجتمع البادية، ورصد الخطاطات الذهنية المتحكمة في سلوكيّات الناس وعاداتهم ونظرتهم إلى العالم. صدرتْ لي- لحد الساعة- خمسُ أعمال روائيّة (صابون تازة، البوح العاري، العفاريت، فصوص الهوى، رجل متعدد الوجوه). وفي جعبتي نصٌّ روائيٌّ مخطوط، أسميته (كهف اللذة، كهف الموت)... ومثلما أنّ الحياة كتاب مفتوح على التّجارب المفاجئة الجميلة والمرّة، فكذلك تبدو، بالنسبة لي، الرواية أفقا مفتوحا على الاحتمالات والأحلام والتجدّد المستمرّ باعتبارها كتابَ الروائيّ الذي يوازي حياته الموغلة في العمق والتبصّر والغوص في تفاصيل الإنسان والزّمان والمكان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ - ناقد وروائي مغربي

0 تعليقات