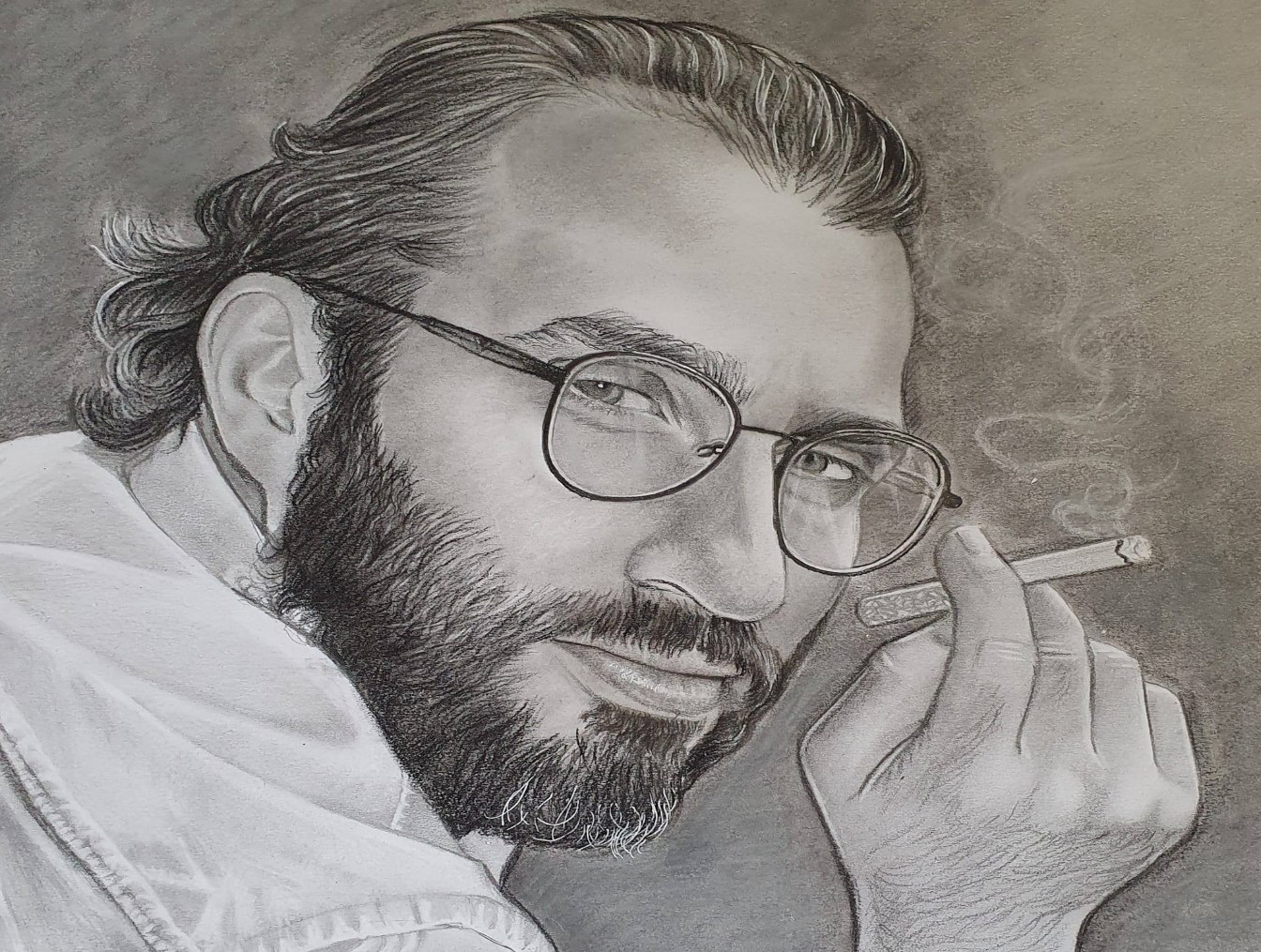

خليل جابو: الرواية ستكون مقبرة الشعر

الرواية نت – لندن

يوقن الروائيّ السوري الكرديّ خليل جابو أنّ الرواية ستأخذ قسماً كبيراً في عالم الأدب، ويعبّر عن ظنّه أنّنا سنجد الشعراء ينشرون قصائدهم يوماً ما في الرواية. أي أنّ الرواية ستكون مقبرة الشعر، كما كانت الدراما مقبرة المسرح، بحسب تعبيره.

يشدّد مبدع "حُفاة الديار" المقيم في الدانمارك منذ بضع سنوات أنّه من المؤيدين بشدة لفكرة نسف السلطات الرقابية على الرغم من أنها تفيد في بعض الأماكن بشهادة "الماغوط" حين قال لـ"سعد الله ونوس": "أنا لا أبحث عن الحرية، القيود هي التي تعطيني الدافع في الكتابة".

في حواره مع الرواية نت يقول خليل جابو إنّه يحبّ أن يبحث القارئ عن عمله، كما كان يبحث هو من خلال مشواره في الأدب، وتراه يراهن على دور القرّاء في تصدير الأعمال المستحقة والجادّة ولو طال الزمن.

في هذا الحوار يكشف الروائي خليل جابو عن جزء من آرائه وانشغالاته في عدد من القضايا المتعلقة بعالم الرواية والأدب والترجمة...

- كيف تقيّم تجربتك مع القراء؟

- أقيّم تجربتي مع القراء كلٌّ حسب خلفيته. قبل أن أقوم بنشر شيء أقرؤه عدة مرات بحالات نفسية مختلفة؛ لأستطيع الاقتراب بشكلٍ أكبر من القارئ لأخمّن ردة فعله تجاه العمل الذي سأقوم بنشره، وما هي الأسئلة المتوقعة التي ستُطرَح عليَّ وما هي الإجابة المنطقية لكل حدث.

- ما هي الأعمال الروائية التي أثرت في تجربتك الإبداعية؟

- أعمال كثيرة أثرت في تجربتي. القائمة طويلة لكن لا أنكر أنّ رواية "البؤساء" لـ"فيكتور هوغو" كان لها التأثير الأكبر، رغم أنني قرأتُ الرواية منذُ أكثر من عشر سنوات وأستطيع أن أتذكر أغلب التفاصيل التي أعطتني الدهشة في الرواية، مثل الجزء الثالث فيها بعنوان "ماريوس". بدأتُ أقلّب صفحات الجزء الثالث سبعة وسبعين صفحة ولم أجد ماريوس، سألتُ نفسي حينها: أين ماريوس؟ ولماذا قام بتسمية جزء كامل بهذا الاسم ولا وجود له؟

بعد الصفحة السابعة والسبعين -على ما أعتقد- ظهرَ ماريوس. حينها شعرتُ بالخنجر الأدبي الذي طعن فيكتور هوغو ذاكرتي به. أن يكون عنوان الجزء كله "ماريوس" ويسرد سبعة وسبعين صفحة تفاصيل كنتُ أعتقد أنّ لا علاقة لها بـ"ماريوس"، لكن بعد ظهوره كانت تلك الصفحات بناء الأساس لـ"ماريوس" الذي سينهي الرواية مع جان فالجان بطل الرواية وكوزيت. وأجمل سرد أدبي في الرواية تلك الورقة التي وضعها ماريوس أسفل صخرة في حديقة منزل جان فالجان وكوزيت. رواية تستحق بجدارة أن تكون على قائمة أعظم الأعمال الأدبية. لم يكتفِ هوغو بالحديث فقط عن الثورة الفرنسية ومعاناة الشعب حينها، بل أضاف إليها متعة العمل الأدبي المؤطر بإطار الخلود كي تبقى راسخة في ذاكرة كل من يقرأها، وفعل ذلك معي بجدارة، رواية تجعلني أنحني إجلالاً لها.

ومن الروايات التي جعلتني آخذُ نفساً عميقاً بعد الانتهاء منها رواية "آنا كارنينا" لـ"تولستوي"؛ الأمور المدهشة في هذه الرواية لا تحصى على جميع الأصعدة، لكن كُلما تذكرتُ هذه الرواية، تذكرت لحظة انتحار آنا كارنينا في الجزء الثاني، كما لو أنّ تولستوي كان مقيماً في سجنٍ منفرد أعواماً طويلة ولم يكن هناك أحد يتحدث معه ولا شيء يكتب به؛ وبعد مرور تلك الأعوام حصل على قلم ودفتر وبدأ يسرد تلك الحادثة؛ يسرد في عشرين صفحة تقريباً انتحار آنا؛ عشرين صفحة من الإعجاز الأدبي تجعل القارئ يأخذ شهيقاً عميقاً من الدهشة.

روايات كثيرة أثرت فيَّ، مثل أعمال سليم بركات، محمد الماغوط، دوستويفسكي وماركيز، والقائمة طويلة.

- ما الرواية التي تتمنى لو كنت مؤلفها؟

- "1984" لـ"جورج أورويل".

- هل من رواية تندم على كتابتها أو تشعر أنك تسرعت في نشرها؟ ولماذا؟

- لا يوجد شيء ندمتُ عليه إطلاقاً في هذا المجال. منذُ بدأتُ كتابة النصوص في جريدة الجماهير في مدينة حلب سنة 2007 إلى يومنا هذا، أحترم كل حرف كتبته. لا أقول إنّ أعمالي الروائية أو النصوص التي نشرتها أعمال عظيمة، بل لأنّ كل شخص لديه أسلوبه وخلفيته، غير ذلك كلما تقدمنا في العمر تعلمنا أكثر، والشيء الذي كتبتهُ في الماضي هو جزء من ثقافتي حينها ولا أستطيع أن أندم عليه الآن ولو كان عملاً بسيطاً.

- كيف ترى مستقبل الرواية في عالم متسارع يمضي نحو ثقافة الصورة؟

- أرى أنّ الرواية ستأخذ قسماً كبيراً في عالم الأدب، كلامي هذا ليس عن عبث، بل عن تجربة عملية في عالم النشر والتوزيع، بدءاً من عملي وكيلاً لدار "نوبلس" اللبنانية سنة 2006 في حلب، واليوم مع عدة دور نشر. وعلى ما أظُنّ أننا سنجد الشعراء ينشرون قصائدهم يوماً ما في الرواية. أي أنّ الرواية ستكون مقبرة الشعر، كما كانت الدراما مقبرة المسرح.

- كيف تنظر إلى واقع النقد في العالم العربي؟

- إذا كان المؤلفون الكِبار يشتكون من ضحالة النقّاد في العالم العربي، كيف لي أن أقيّم هذا الأمر؟

في كتاب المحاورة بين "سليم بركات" والشاعر "وليد هرمز" (لوعة كالرياضيّات وحنين كالهندسة) هناك فصل يشتكي فيه سليم بركات من عالم النقد في العالم العربي. هناك بعض النقّاد الذين يملكون قوة في أسلوبهم، لكن الظروف لا تسمح لهم بالظهور لأسباب كثيرة ولديّ أدلة على ذلك ولا أريد ذكرها هنا.

- إلى أيّ حدّ تعتبر أنّ تجربتك أخذت حقها من النقد؟

- لم تأخذ حقها في النقد نهائياً. هناك أشخاص كتبوا قراءات عن أعمالي في بعض المواقع، أحترمها، لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب بالنسبة لعمل أعطيته من وقتي أعواماً إلى أن رأى النور. و لم أفكر في الأمر كثيراً لعدة أسباب، أذكر منها: أنا كاتب جديد، أول عمل روائي لي صدرَ مُنذ عامين، العمل الثاني مُنذ أشهر قليلة. ودائماً هناك جملة تتردد في مخيلتي لـ"محمود درويش": "يوماً ما سأصير ما أريد"؛ ولا أحاول تسليط الضوء على أعمالي مثل الآخرين، كأن أخرج في مقابلة صحفية أو ندوة، لأنني اكتشفتُ أنني شخص لا أملك آلية الرد السريع، اكتشفتُ هذا الأمر من خلال مقابلة صحفية مع جريدة دنماركية مُنذُ سنوات. من بعد تلك المقابلة رفضتُ جميع المقابلات المباشرة إلى أجلٍ غير مسمى. غير ذلك أحب أن يبحث القارئ عن عملي، كما كنتُ أبحث أنا من خلال مشواري في الأدب. لكن في شهر سبتمبر الماضي قبلت بالخروج في أمسية خاصة عن روايتي الأولى مع منظمة ثقافية في كوبنهاغن لسبب واحد: لأنّ المنظمة لها تاريخ جميل في مساعدة اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص.

- كيف تجد فكرة تسويق الأعمال الروائية، وهل تبلورت سوق عربية للرواية؟

- الأمور في الوقت الراهن أفضل بكثير من الماضي في بعض الدول، كما ذكرتُ سابقاً من خلال تجربتي العملية في مجال النشر والتوزيع. لكن المشكلة في الدول التي ننتمي إليها، مثل سوريا والأردن ولبنان ومصر، أسعار الكتب مرتفعة جداً. منذُ فترة وجدتُ كتاباً كنتُ أبحث عنه في الأردن، حين سألت عن سعره قالوا لي خمسة وخمسون دولار. سألتُ نفسي هل هناك من يشتري كتاباً بهذا السعر في دولة مثل الأردن؟ في الوقت نفسه أنا أُقيم في كوبنهاغن وكتاب أوباما المؤلف من أربعمائة صفحة باللغة الدنماركية بغلاف فني لا يتجاوز سعره ثلاثين دولار، رغم أنه كتاب جديد ولرئيس أميركي سابق! المشكلة في التسويق في البلاد العربية –ما عدا الخليج- أنّ أسعار الكتب أعلى من مستوى الدخل للفرد، لهذا سيقيمون متاحف للكتب يوماً ما في الدول التي ذكرتها إن استمر الأمر هكذا. من خلال عملي في التوزيع حاولتُ جاهداً أن أدعم المكاتب في سوريا أثناء الحرب، كأن أسوّق الكتب من عندهم في أوربا، واستطعتُ في سنة 2020 أن أشحن أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، رغم قدراتي وإمكانياتي البسيطة، إذ إنني أعمل مع فريق أدعمه مادياً، لكن للأسف مُنذُ فترة سمعت بأن أغلب المكتبات أُغلقت. قدمتُ لهم ما استطعت من موقعي، وجدتُ الدعم من القارئ الصغير، لكن القارئ الكبير والكتّاب ظنوا أنني أُتاجر بالأدب، رغم أنني لم أحصل على دولار واحد مربحاً لي شخصياً، ولديّ الأدلة والبراهين على كل شيء.

- هل تحدّثنا عن خيط البداية الذي شكّل شرارة لأحد أعمالك الروائية؟

- كانت الفكرة في رأسي مُنذ أن نشر أول نص لي في الجريدة سنة 2007، لكن بقيت على قائمة الانتظار حتى سنة 2015 حين كنتُ جالساً على طاولتي وأكتبُ نصوصاً لم أنشرها في أي موقع مُنذُ توقفتُ عن النشر في جريدة الجماهير آواخر سنة 2008. جاءتني تلك الشرارة بينما كُنتُ أكتبُ نصاً طويلاً تجاوز العشرين صفحة حينها، فانقلبت الأمور في رأسي وبدأتُ بحياكة أول أعمالي الروائية، وأخرجتُ فكرة كتابة الرواية من قائمة الانتظار، لتدخل قائمة التنفيذ.

- إلى أيّ حدّ تلعب الجوائز دوراً في تصدير الأعمال الروائية أو التعتيم على روايات أخرى؟

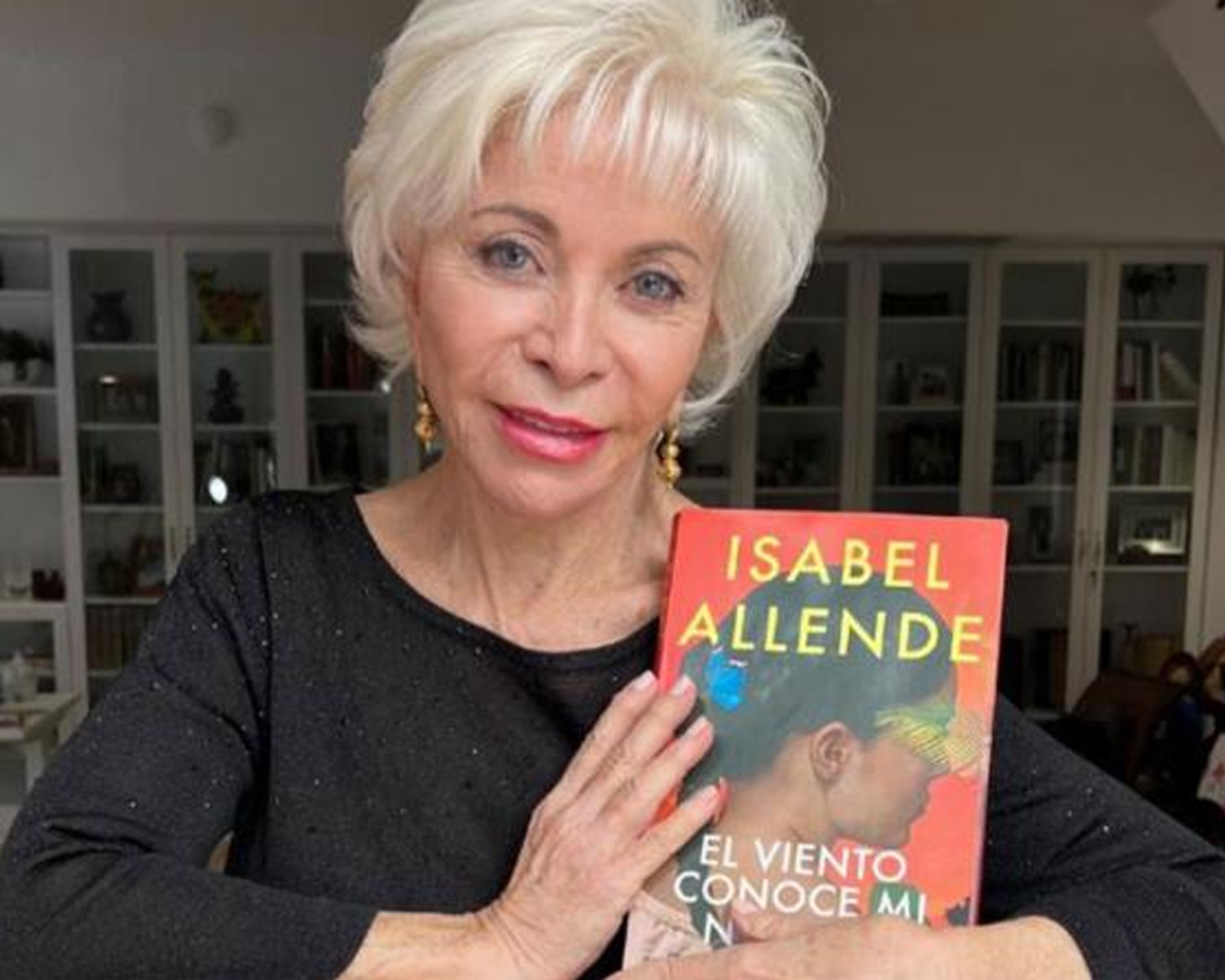

- السؤال هذا يذكرني برواية لكاتبة لم أسمع بها أو بروايتها قبل حصولها على جائزة مان بوكر الدولية قبل أعوام قليلة، حينها قرأتُ الخبر في إحدى المواقع، وبدافع الفضول صرفتُ يومين من وقتي للبحث عن الرواية، ولكن للأسف ندِمتُ على إهدار يومين للبحث عن رواية لا تستحق الجائزة لا من قريب ولا من بعيد مع احترامي للكاتبة، قرأتُ الرواية مرتين حينها لأجد الشيء الذي منح الرواية هذه الجائزة، لكن للأسف شعرتُ أنني أهدرت من وقتي الكثير على رواية مثل رصاصة طائشة أُصابت صدر الجائزة. في الوقت نفسه هناك الكثير من الأعمال في الوقت الحالي تستحق الجوائز، إن كانوا يبحثون عن امرأة لمنحها الجائزة، فلا أنكر إعجابي بأعمال الدكتورة المصرية "رشا سمير"، وخاصةً رواية "جواري العشق" و "بنات في حكايات". أما إن كانوا يبحثون عن عمل أدبي يستحق الجائزة بشكل عام ومنطقي، فهناك الكثير من كتّاب الجيل هذا. وأعتقد أن الموضوع هذا يجب البحث عنه بشكلٍ أكبر كي لا يُدفن العمل الجيد في مقبرة المنسيين، وتظهر الأعمال التي تعود لأشخاص لهم مكانة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، ولا أستطيع ذكر أحد الآن لأنهم أصدقائي.

- كيف تجد واقع ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى؟

- أجده سيئاً جداً. الترجمة حالياً محصورة بين مترجم يُحب عمله ولا يجد الدعم الكافي لترجمة أعمال جيدة فيضطر إلى ترجمة ما استطاع إليه سبيلاً، أو أعمال لمؤلفين مشهورين لا تستحق الترجمة، أو (محسوبيات). مُنذُ فترة كُنتُ على علاقة جيدة مع صاحب دار نشر، عرضَ عليَّ ترجمة روايتي الأولى إلى لغة ثانية، قبلت العرض واتفقنا أن نتحدث في الأمر في وقتٍ لاحق بعد الانتهاء من العمل الذي نقوم به في ذاك الوقت، بعد يومين أو ثلاثة أيام شعرتُ بأن العمل الذي نقوم به فيه استغلال وظلم لأحد الأطراف، حين صارحته بالأمر ويجب أن نكون عادلين في طريقنا، قال لي: "كلهم تجار ولا ضير في أن نستفيد قليلاً"، اعتذرت منه وتوقفتُ عن الاستمرار معه في العمل، قال لي: "انسَ موضوع الترجمة الذي اتفقنا عليه إذاً"!

- يعاني المبدع من سلطة الرقابة خاصة (الاجتماعية والسياسية والدينية) إلى أي درجة تشعر بهيمنتها على أعمالك؟ وهل تحدّ من إيصال رسالتك الإبداعية؟ وهل أنت مع نسف جميع السلطات الرقابية؟

- لا أشعر بالهيمنة من قبل أحد، لأسباب كثيرة أهمها أنني أقيم في دولة أوربية، لهذا لا أفكر في تقييد نفسي، غير ذلك لا أجد المتعة في وضع سقف لأفكاري، هذه أفكاري وهناك من يعجب بها وهناك من لا تعجبه. ولا أستطيع أن أتخيل نفسي يوماً ما واقفاً عند نقطة أحسبُ فيها ردة فعلٍ سياسية ضدي أو اجتماعية أو دينية. حين أبدأ بالكتابة، أُرمي كل شيء خلفي وأطلق قلمي للريح ليدّون كل ما بنيته في مخيلتي.

وأنا أرسل رسالتي بالشكل الذي تمليه عليَّ مخيلتي حسب العمل الذي أقوم به، ولا أقبل بأي شكلٍ من الأشكال التقيد في الكتابة. كما أنّني من المؤيدين بشدة لفكرة نسف السلطات الرقابية على الرغم من أنها تفيد في بعض الأماكن بشهادة "الماغوط" حين قال لـ"سعد الله ونوس": "أنا لا أبحث عن الحرية، القيود هي التي تعطيني الدافع في الكتابة".

- ما هي رسالتك لقرّائك؟

- ببساطة أحب الجميع، الذي انتقدني والذي أُعجِبَ بأعمالي. الذي أُعجِبَ بأعمالي أعطاني الدافع أكثر، والذي انتقدني قامَ بإرشادي إلى أمكنة، بعضها كانت على صواب.

0 تعليقات