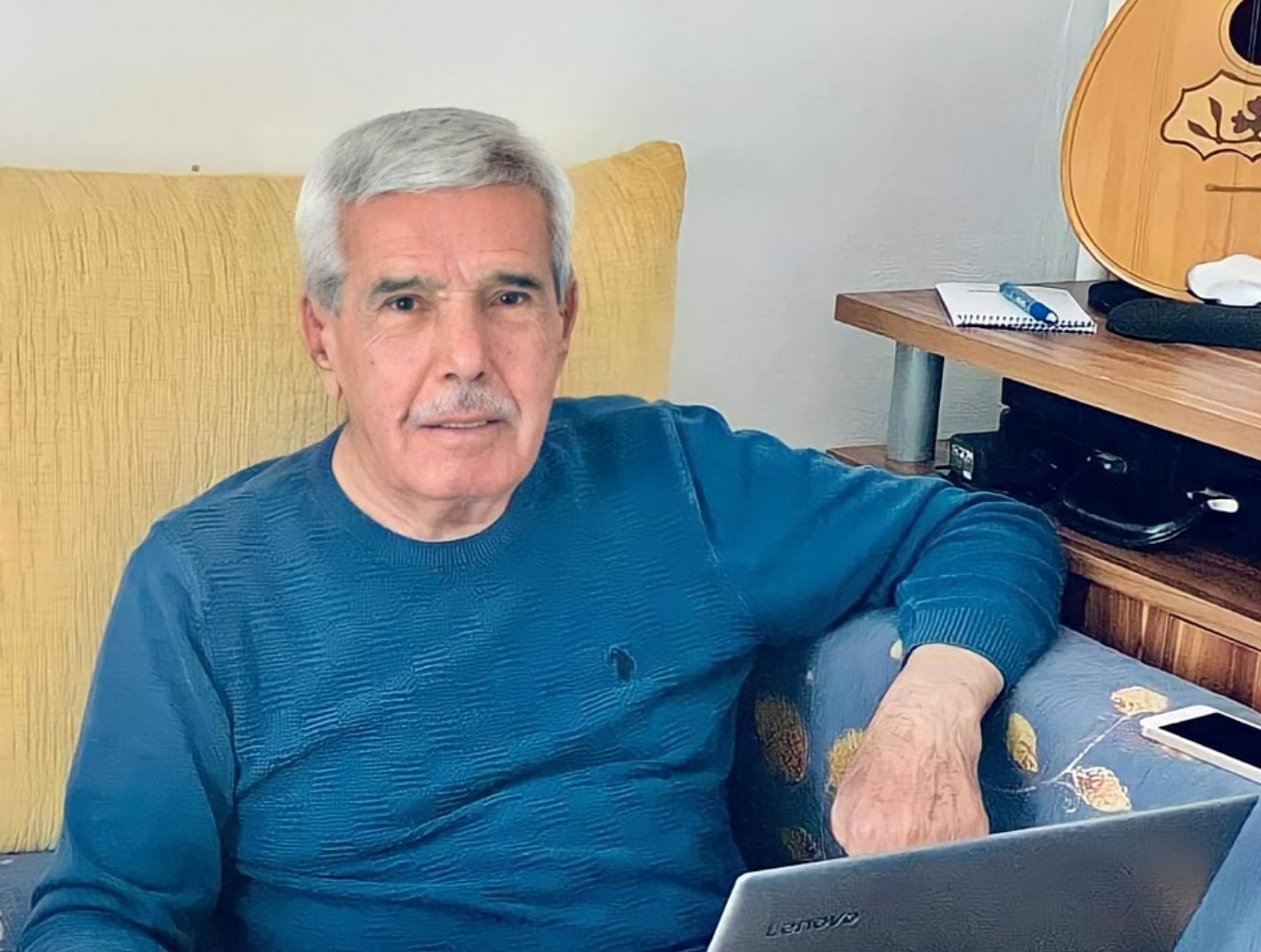

أحمد محسن : أتأثّر كثيراً بنزعةٍ داخليّةٍ للاعتراض

هدى مرمر

يُؤرجحنا الكاتب والصحافي أحمد محسن في روايته الأخيرة "السماء ليست معنا" (هاشيت أنطوان/نوفل، 2020) على حبال الأحداث في الحرب الأهليّة وحرب تمّوز 2006 والتفجيرات المفخّخة التي هزّت بيروت وضواحيها، ليقذفنا في سورية التي أُبيدَ فيها الحجر والبشر. وفيما المقاتلون معلّقون ما بين الأرض والسماء، يقول بأنّ "الحرب تستدعي الجميع إلى الدائرة. كلّ الذين يبحثون عن فرصة للقول أنّهم يملكون شيئًا في هذا العالم. كلّ الذين تعاملوا مع الحرب كما لو أنّها مجرّد أغنية، يمكنهم إعادتها من البداية عندما تنتهي.." ويُتابع، "الحرب عتبة. صعودٌ من أجل قفزةٍ إلى الموت."

مقدّمة الحوار مع أحمد محسن

- هل لديك طقوس للكتابة؟

بعد الرواية الثالثة، أصبحت أكثر اقتناعًا بأن الكتابة مثل النحت والحياكة وصناعة رجل الثلج في أواخر آذار، مسألة قابلة للتكسّر والتمزّق والتلاشي فجأة. لكنّ الخوف هذا مسبوقٌ باعترافٍ حاسم بكونها حرفة. تحتاج إلى ما هو أكثر من الطقوس بكثير. إذا أمكن لنا استثناء مراحل التجريب الضرورية، فإن هذه الطقوسية الشكلانية أفسدت الكتابة تحت ذرائع متعدّدة.

- نلتقي بالصحافيّ في رواياتك وبالروائيّ في مقالاتك الصحافية. هذا الدمج يشكّل دعامةً لرواياتك السوسيو-سياسيّة. مَن يسود فعل الكتابة: الصحافيّ أو الروائيّ؟

أفترض، أنّ هناك صوتًا يخرج أحياناً، ويحاصر القارئ. عمومًا، وعندما أقرأ، لا أحبّ هذا الصوت. لا أحبّ أن أشعر بأنّي محاصَر، وأنّ الكاتب نصب لي فخًّا، أو يطالبني بموقف، أو يبرّر موقفًا بفجاجة. هذا الصوت يُفلت منّي أحياناً وأنا أكتب، وما يزعجني أنّي أسمعه، وأسمح له بالارتفاع. أعرف أنّ هذا ليس عادلاً، وأنّي بدأت الآن أخاطب في هذا الشكل من الاجابة فئة ضيّقة مثل الكتّاب الجدّيين، والقرّاء الحقيقيين. الصحافة بحدّ ذاتها عمل، يستدعي التزاماتٍ وشروطًا والاحتكام إلى معايير. الكتابة شيء آخر، وإن كنّا نستخدم الأداة نفسها للفعلين، أي اللغة، فهذا لا يعني أنّهما تتقاطعان. نحن والكتابة والصحافة وكلّ أشكال الحياة نلتقي في التاريخ، والتاريخ يلتقي بنفسه في الميادين الهيغليّة الثلاث للتاريخ، أي النظري والفلسفي والأصيل.

- تمنح صوتًا للضواحي في رواياتك الثلاث. لأيّ درجةٍ تشعر بالمسؤولية تجاه إيصال هذا الصوت؟

هذا الصوت ليس منّةً منّي. اسمحي لي أن أعيد صياغة الجملة. لم أمنح صوتاً للضواحي. الضواحي بطيبة خاطر هي التي تمنح صوتها لمَن يريد. حسناً يبدو هذا محاولة انقلاب، ولكنّها الحقيقة، وأعتذر لأنّ المساحة لا تسمح بإضافة شروحات عن الضواحي والمهمّشين. أنا من هناك، إذا كانت هذه الإجابة عادلة، فلا أمانع. ساعدني هذا كثيرًا أن أمقت كلّ النزعات الأنتلجنسية من كل قلبي. تلك النزعات التي تتعامل مع الضواحي بأبوية وهرمية منفّرة. ربما أخفقت أحياناً في طور التجريب ودافعت عن الضواحي التي لا تحتاج إلى دفاع، لكنّي كنت أدافع عن نفسي، ولا أحاول تلميع صورة الضواحي، لأنّها ليست بحاجة إلى تلميع. ما نحتاجه جميعاً هو العدالة، الحق في النظر من جميع الزوايا بذات الدرجة. لم أذهب إلى الضواحي لأستمع إلى أحد، أو أنقل صوت أحد. لم أشعر في حياتي أنّ هذه وظيفتي، بل أفهم جيداً أنّ الصوت أقوى مني، وأنّه موجود، وأنّ مهمّتي ليست شرح أحوال "الطبقة المعدمة" للقرّاء الذين يمكننا الافتراض في مجتمعٍ غير متكافئ أنّهم بورجوازيون صغار، أو أشخاص لديهم سلوك الطبقة الوسطى. ليست الضواحي حالة اكزوتيكية. ذلك لا يلغي أنّه من حق الأدب أن يكون اكزوتيكيًا.

- شخصيّاتك شهود عيان للحرب واللاعدالة الاجتماعية والأزمات السياسية والخسارات والموت. ما الفكرة الأساس التي تتمنّى إيصالها للقارئ؟

العصيان.

السماء ليست معنا

- بدايةً مع العنوان، هل لفظت السماء كلّ مقاتلي الحرب الأهليّة اللبنانية والحرب السوريّة الحاليّة؟

على الاطلاق. ليست هذه رواية عن الحرب، إنما رواية تحدث خلال الحرب. وليست رواية عن الثورة، إنما تحدث أثناء الثورة وأثناء الحرب. المقاتلون هم الحلقة الأضعف، وكانت تستفزّني تلك اللقاءات التي تعقد دائمًا لجلدهم، ودفعهم على الاعتذار عمّا فعلوه خلال الحرب. تحميل الفقراء الذين لا يُترك لهم أيّ خيار سوى الحرب فعلٌ مقزّز، وعدم الانتباه إلى القراءة الطبقيّة للحرب، من بين عدّة جوانب أخرى، لا يبدو لي عادلاً. الدين والطائفة والميتافيزيقيات هي عوامل مساعدة وحاضرة لا يمكن انكارها انكارًا مادّيًا وصلبًا. لكن كما لاحظت، أعتقد أنّ الذين يقاتلون لا يقاتلون من أجل السماء، بل يأخذونها سقفًا.

- ما تعريفك للجريمة؟ وهل يختلف في حالة الحرب؟

قد يكون الشخص المؤهّل للإجابة عن هذا السؤال بعد كلّ هذه الأعوام ما زال روديا راسكولنيكوف. الجريمة تتغيّر كلّ دقيقة، وليس فقط في الحرب. ليست الجريمة ما يتغيّر بالضبط، بل فهمنا لها ولمسبباتها. لا أدافع عن المجرمين، ولا أدعو إلى تغليب التحليل السوسيولوجي لتبرير العنف. في النهاية الجريمة هي شكلٌ من الأشكال المطلقة للعنف. العنف ليس بشريًا، بل هو أعقد من ذلك بكثير. في المقابل ورغم أنّ معرفتنا لكل هذه المفاهيم منتجة بفعل سُلطة ما، لكن لا يمكن القول إنّ الجرائم جرائم، لا يمكن القبول بهذه الدرجة من الاطلاقية، وإلّا من الناحية النظرية كان العقاب واحدًا دائمًا لجميع الجرائم. طبعًا لا أؤمن بالعدالة، بل أعتقد أن السُلطة تعطّل فكرة العدالة من أساسها، خاصةً وأنّ السُلطة ليست كيانًا يمكن أن يُشار إليه بالاصبع. إنّها مثل العنف، تتناسل وتحدث بوتيرةٍ سريعة مثل الغبار.

- هل مفاهيم البطولة والجريمة محض وجهة نظر في الحروب؟

هناك عوامل أخرى، مثل التراتبية والذكورية مثلاً، المسألة شائكة. لا يمكن القول أنّ الذين يذهبون إلى الحرب هم حفنة من القتلة. حتى عندما نتحدث عن فظاعات، مثل النازية، يجب أن نفهم أنّ جرائم بهذا الحجم لا يمكن تحميلها لبضعة جنود. النازية، كما يقول زيغموند باومان، لم تكن عملاً ألمانيًا وحسب، بل كانت العقلانية الأوروبية في ذروتها، ذلك التبرير المطلق للغاية/الغايات. ويجب أن نقرأ الحرب الأهلية اللبنانية في هذا السياق، وأن نقرأ تاريخ الأب والأبوية، وتاريخ الطبقة والطبقية، وكلّ هذه العناصر المتقاطعة، قبل أن نُلقي اللوم على بعض المقاتلين. ينسحب هذا على جميع المقاتلين وليس على المقاتلين اللبنانيين. الجمع بين الجريمة والبطولة ليس كوجيتو معكوس، ولا يمكن التعامل معه كذلك، لأنّه لو كان كذلك لتفهّم المحتربون بعضهم، ووفّروا على بعضهم شرّ القتال. تخيُّل العالم من دون عنف ليس ممكنًا، لأنّه مدفوعٌ بخوفٍ ذاتيّ وشخصيّ، والفردانية المطلقة أسوأ من الحرب برأيي.

- توازي في الرواية ما بين الحربين اللبنانية والسورية من خلال جيلَين من المقاتلين اللبنانيين. هل تعتقد أنّ أسباب الشباب اللبناني لدخول معترك الحرب تغيّرت مع الوقت؟

أعتقد أنّ هذه القراءة في محلّها، فيما يتعلّق بامتداد الحربَين اللبنانية والسورية، وشَبه المسبّبات، إذا كانت المسبّبات هي التفاوت، باستعمال كلمات مبسّطة، للدلالة إلى الأسباب الجوهرية، آخذين بالاعتبار أن الظروف السورية مختلفة، وأنّ الديكتاتورية باشرت بالقتل هناك قبل الانتقال إلى الحرب، مهما كانت قراءة النخب مختلفة. أمّا لماذا يذهب اللبنانيون إلى الحرب؟ لست من الذين يقولون إن الحرب لم تنته. الحرب انتهت. وجزءٌ من أسباب تلك الحرب انتفى، وجزءٌ منها ما زال قائمًا. الحروب تتشابه، لكن ليست جميع الحروب حربًا واحدة. للمناسبة لستُ من هواة الأبوكاليبس.

- أيّ خيارٍ يبقى للمقاتل حين يكتشف أنّه لا ينتمي إلى حلبة القتال؟

ما زال الخيار الأفضل بالنسبة لي هو خيار كاميلو سباربارو، الذي تعمّد أن يُصاب في الحرب، وعندما سألته الممرّضة عن هربه أجابها أنّه ليس مؤهّلاً لكلّ هذا، وسألها إن كانت في حياتها قد رأت عصفورًا يقتل صيّادًا. ولكنّي أقترح هذا الخيار، وأنا أجلس في المقهى، والناس يبتسمون من حولي. الرواية حاولت أن تطرح عدّة أجوبة أكثر واقعيّة.

- ما سبيل اللبنانيين والسوريين للشفاء ممّا عانوا وممّا اقترفوا من جرائم حرب؟

لا أعلم، يُقال أنّ الوقت عامل أساسيّ للشفاء. ما أفهمه هو أنّ القبول بالسردية المهيمنة والقصّة نفسها لفهم الحرب، هو تجديدٌ للإقامة فيها.

- كلمة أخيرة للقرّاء؟

السماء لن تكون معنا في حياتها، يتوجّب أن نعتاد الأمر.

عن أحمد محسن

كاتب لبنانيّ من مواليد العام 1984. يحمل شهادة في الاقتصاد من جامعة بيروت العربية وماجستير في الدراسات الإسلاميّة-المسيحيّة من جامعة القدّيس يوسف في بيروت. إلى جانب عمله في الصحافة الثقافيّة والنقد، نشر نصوصًا أدبيّة وقصائد في مطبوعات أدبيّة وثقافيّة متخصّصة. «السماء ليست معنا» هي عمله الروائيّ الثالث، بعد «وارسو قبل قليل» التي أُدرجَت في اللائحة الطويلة للجائزة العالميّة للرواية العربيّة (بوكر) عام 2016، و«صانع الألعاب»، التي وصلت إلى اللائحة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2015.

0 تعليقات