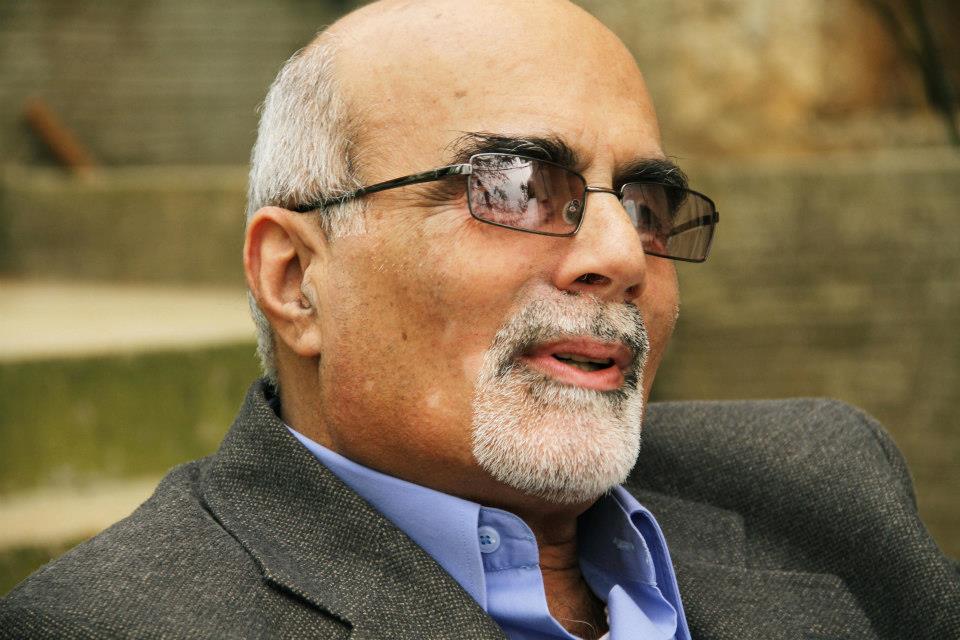

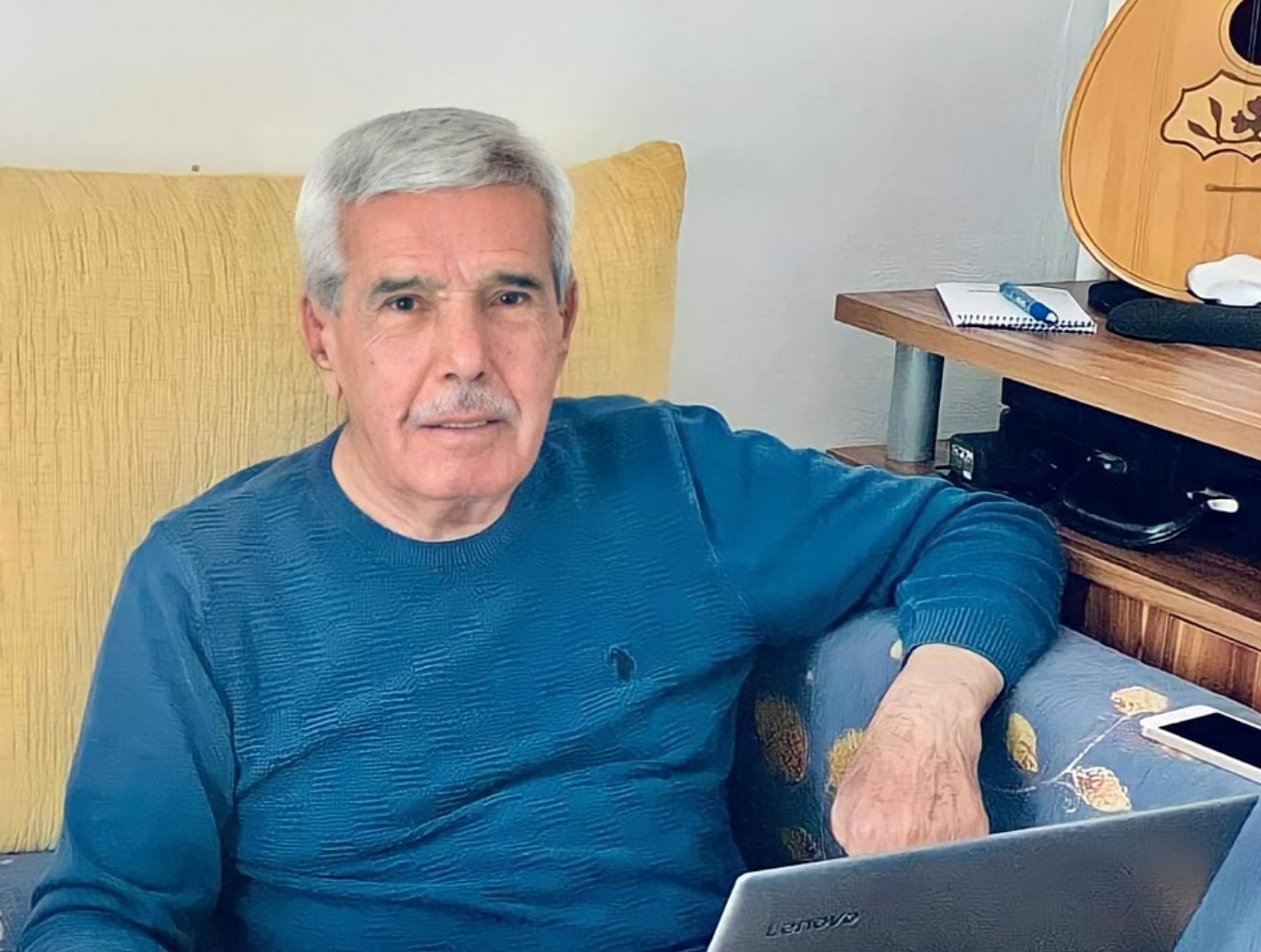

أنطوان أبوزيد: الإبداع يفترض الكشف عن مواطن الخلل والقهر والاستلاب والعبودية

الرواية نت - لندن

يؤكّد الروائي والناقد أنطوان أبوزيد على أنّ الرواية نوع أدبي معاصر، ومواكب حاجات الإنسان الحالي إلى التعبير عن مكنوناته العميقة، ولن تقوى تقنية الصورة على محوها أو إضعافها.

يختصر مبدع رواية "المشاء" في حواره مع الرواية نت النقد في العالم العربي بعبارة: كثير البؤس، وقليل الإضاءة، ويشدّد على أنّه يحتاج زمنا حتّى يصنع نقّادًا مختصّين في كلّ مجال..

ويعبّر الروائي أنطوان أبو زيد عن أسفه أن يترك النقد الجدّي والموضوعي على عاتق المؤسسات الأجنبية أو النقّاد الأجانب، على الرغم من وجود هذه القلّة من النقّاد العرب، في كلّ بلد، ولكن يلزم البحث عن كل منهم وبيدنا مصباح ديوجين.

*كيف تقيّم تجربتك مع القرّاء؟

- في البداية أودّ أن أشكركم لمبادرتكم الى السؤال عن تجربتي في كتابة الرواية، وإن تكن متأخرة، وأقول في ما خصّ القرّاء العرب أو غير العرب، فهم مجهولون من قبلي، ولا يسعني تعيينهم، إلاّ من خلال بعض الأصداء القليلة التي تردني عن آرائهم. والقرّاء، بناء على خبرتي، يمثّلون وجهات النظر الكثيرة حيال ما يعرض لهم النص القصصي أو الروائي أو غيره.

*ما أهمّ الأعمال الروائية التي أثّرت في تجربتك الإبداعية؟ ما الرواية التي تتمنّى لو كنت مؤلّفها؟ وهل من رواية تندم على كتابتها أو تشعر أنك تسرّعت في نشرها؟ لماذا؟

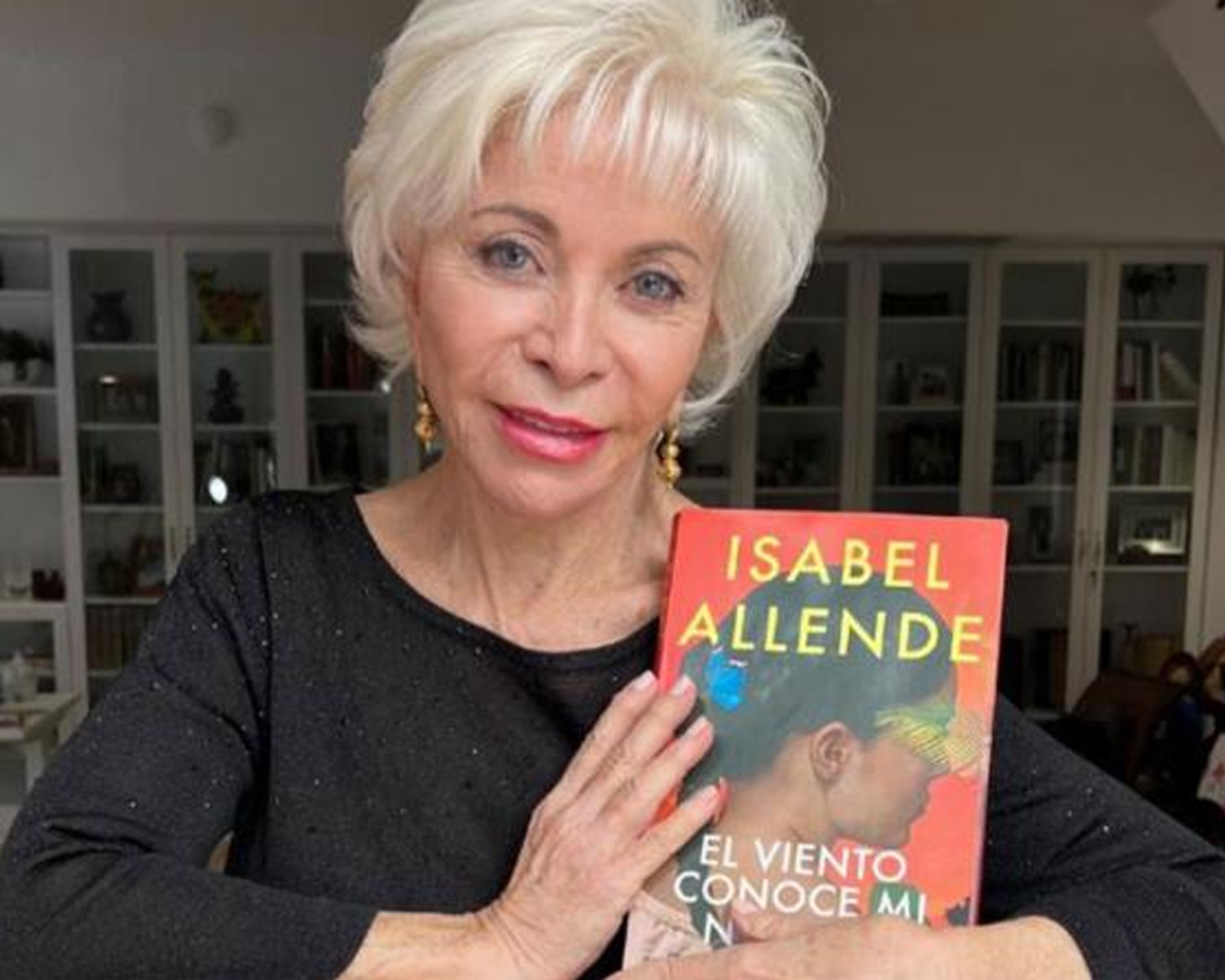

- على الرغم من قراءتي روايات كثيرة منذ ما يقارب الأربعين عاما، فإنّ ثمة روايات يمكن القول إنها أكثر تأثيرا من غيرها، ولا سيّما لميلان كونديرا، وهاينرخ بول، وغونتر غراس، وبيتر هاندكه، وأمبرتو إيكو وكاواباتا، وميشيما، وغيرهم. ومنها استوحيت المناخ العام، أو استأنست ببناء شبه العالم فيها.

أما الرواية التي تمنّيت لو أكون مؤلّفها فهي "اسم الوردة" لأمبرتو إيكو، عالم اللسانيات الإيطالي المشهور، وصاحب الرؤية الخاصة في الجماليات ورؤيته لأوروبا المتعددة والمتسامحة والديمقراطية، لأن فيها معالجة لموضوع أثير لديّ. والرواية أو العمل السردي التوثيقي الذي تسرّعت في نشره هو بعنوان "أحياء بأحياء" وهو كناية عن تدوين معاناة اللبنانيين في خلال حرب جرت أحداثها داخل الأحياء، في خلال سنتي 89-90، وكانت على شكل نصوص سردية ووصفية طويلة. والكتاب لم يلق الرواج الذي تمنيته له، فضلا عن أني كتبته باسم مستعار، هو "الغيلانيّ" خوفا أو نأيا عن الصراع الدائر في حينه، من أن يطالني.

*كيف ترى مستقبل الرواية في عالم متسارع يمضي نحو ثقافة الصورة؟

-تعني مستقبل الرواية العربية؟ إنه مستقبل زاهر وواعد؛ فعلى الرغم من المطبات والإغراءات الكثيرة، وأهمها سهولة النشر، وقدرة المرء على صناعة صورة لذاته، عبر الصورة وأدوات الإعلام والإعلان والتواصل الاجتماعي، فإنّ مجتمع الروائيين العرب، إن صحّ التعبير، سوف يجد له – وقد وجد البعض- قدرا من التوازن بين الإبداعية في كتابة الرواية، المستفادة من التراث الروائي الممتد لثلاثمئة عام ونيف، بناء على معايير صارمة، وبين ذاتيات على قدر من النرجسية والبُعد عن المجتمع وقضاياه الضاغطة.

وعلى ظنّي فإنّ الرواية نوع أدبي معاصر، ومواكب حاجات الإنسان الحالي إلى التعبير عن مكنوناته العميقة، ولن تقوى تقنية الصورة على محوها أو إضعافها. وهنا يمكن أن أحيلك على الجدال الحادّ الذي كان يدور بين نجيب محفوظ ومخرجي الأفلام المقتبسة من رواياته.

*كيف تنظر الى واقع النقد في العالم العربي؟

-أختصره بعبارة: كثير البؤس، وقليل الإضاءة. إذ يحتاج العالم العربي زمنا حتّى يصنع نقّادًا مختصّين في كلّ مجال، في الشعر، والنثر، والرواية، والمسرح، والسينما، والتلفزيون، ووسائل التواصل الاجتماعي، والدراسات اللغوية، والاجتماعية، والسياسية... ثم نحتاج أن يتمرّس كلّ منهم بالنقد بناء على معايير بعيدة عن الاستزلام، والكيدية، والمصلحية، والمزاجية، والقراءات الجزئية والمغلوطة، وغيرها من الآفات، وتكون نقلة هؤلاء من الإطار الأكاديمي (الجامعة) الى الإطار الصحافي أو النشري (المجلّة) فإلى المنابر التعريفية والتسويقية (النادي، المجلس الثقافي، ألخ) وغيرها. وعندئذ، أي بعد اكتمال سلسلة إعداد الناقد الجيد والجدّي يمكن الحديث عن نقد جدير بأن يواكب حركة الإبداع في العالم العربي. والمؤسف أن يترك النقد الجدّي والموضوعي على عاتق المؤسسات الأجنبية أو النقّاد الأجانب، على الرغم من وجود هذه القلّة من النقّاد العرب، في كلّ بلد، ولكن يلزم البحث عن كل منهم وبيدنا مصباح ديوجين.

*إلى أيّ حدّ تعتبر أنّ تجربتك أخذت حقّها من النقد؟

-في الحقيقة، لا يمضي الناقد العربي المسمى كذلك الى النص الجديد أو الكتاب الجديد، وإنما إلى الاسم المكرّس ربما لأنه يوفر له قراءة وزمنا ثمينا وجهدا قد لا يلاقي صداه، بحسبه، لدى القرّاء، لأنه يعرف مسبقا ذوق الجمهور الذي يخاطبه أو يقدّم له العمل الأدبي. طبعا، هذا التوصيف لا ينطبق على القلة من الدارسين والمعنيين بتكوين وصف موضوعي للعمل الأدبي، سواء كان مجموعة قصصية أو رواية. وللحق فإنّ دراسة جامعية يتيمة قامت بها إحدى زميلاتنا الأساتذة للمجموعة القصصية "زهرة المانغو" الصادرة عن دار الفارابي، عام 2014. أما الرواية القصيرة الأولى "المشّاء" (1998) فلم يتناولها إلا ناقد واحد هو عالم سردي وأكاديمي، حين صدورها. أما الرواية الثانية "الحفار والمدينة" الصادرة عام 2018، فلم يتناولها أحد، لكون صدورها تزامن مع أزمة صحية ألمّت بي وحالت دون اهتمامي بالترويج لها.

*كيف تجد فكرة تسويق الأعمال الروائية، وهل تبلورت سوق عربية للرواية؟

- في الحقيقة، يمكن القول إن ثمة تنافسا غير متكافئ بين النقد والتسويق، أي بين نقد الرواية نقدا موضوعيا وهو يجري في نطاق ضيّق وأكاديمي في الغالب، وبين تسويق الرواية الذي يتطلّب علاقات وتوازنات ومصالح لا تتصل بطبيعة العمل الروائي ولا بالجديد الذي تحمله ولا بالقضايا الخلافية التي يمكن أن تثيرها. لا يسعني الإجابة ان كانت السوق العربية للرواية قد تبلورت أو لا، فهذا يتخطّى مداركي لأنه من طبيعة العلاقات العامة، ومدى رواج الروايات العربية المعيّنة دون غيرها، مما لا يسعني الخوض فيه. ولكن الأكيد في الأمر أنّ التسويق الذي تحسنه دور النشر، لا الكاتب، جارٍ على قدم وساق، وله أسراره التي لا يعرفها الكاتب بالضرورة. ومما يتم تداوله، تبقى الرواية النوع الأدبي القابل للتسويق، بنظر دور النشر أكثر من سائر الأنواع الأدبية الأخرى التي تُحجب حظوظها من النشر لقلة الموارد ولندرة المبيع على ما نعرفه من أزمة القراءة، بل كارثة النفور من القراءة لدى العرب..

*هل تحدّثنا عن خيط البداية الذي شكّل شرارة لأحد أعمالك الروائية؟

-يمكن أن أروي لك عن خيط البداية لروايتي القصيرة "المشّاء"؛ إذ حدث أني كنتُ أمشي، صبيحة يوم خال من القصف، في شارع عام، فإذا بأحدهم يسير الى جانبي على امتداد مئات الأمتار، من دون أن يلفظ بكلمة. في ظلّ أجواء عابقة بدخان المعامل المحترقة، والطرق المقفرة والإعلانات المهشّمة. وهذا ما أوحى إلي بروايتي التي جعلتها سردا لمسيرة شخصين متجاورين في المشي ولا يتواصلان على الإطلاق.

*الى أي حدّ تؤدّي الجوائز دورا في تصدير الأعمال الروائية أو التعتيم على أخرى؟

-لا بدّ أنّ الجوائز التي باتت تعطى للأعمال الروائية شكّلت حافزا للكتابة الإبداعية، بغضّ النظر عن صدقية هذه الجوائز وموضوعيّة أحكامها في انتقاء الروايات المستحقّة. ولما كانت بعض هذه المنابر التحكيمية غير موضوعية، ولا علمية، فإنّ الإجحاف سوف يكون نصيب البقية من الروايات التي لم تنل ما تستحقه من التقدير. قد لا تكون الجوائز وحدها مسؤولة عن الإجحاف اللاحق بالروايات، إنما المسؤولية الكبرى تقع على غياب الناقد القارئ ذي الحسّ النقدي والجمالي والأخلاقي.

*يعاني المبدع من سلطة الرقابة خاصة (الاجتماعية، والسياسية، والدينية) الى أي درجة تشعر بهيمنتها.؟

- من الطبيعي، بل البديهي أن يتعرّض المبدع لسلطة الأمر الواقع، في كل بلد من البلدان العربية، وهذا دليل على أنه يمضي في السبيل السليم، ذلك أن الإبداع يفترض الكشف عن مواطن الخلل، والقهر، والاستلاب، والعبودية، وغيرها وطرح أسئلة عميقة في قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية راهنة. والروائي أو الأديب بعامة، في بلادنا العربية ذات البنى الفكرية المتخلّفة، غالبا ما تمارس ضغطها على المبدع من أقرب نقطة، من محيطه الضيّق، وإن لم تنفع فمن محيطه الأوسع، وهكذا قبل أن يصل نصه الى مقصلة رقابة النشر. في الحقيقة، لم يسبق لي أن تعرّضت للقمع من إحدى السلطات، ولكني لست مع إلغاء كل السلطات، إنما جعلها أكثر قابلية لاستثمار الثقافة والإبداع لرفع خلقيات المواطن ومبادراته الخلاّقة.

0 تعليقات