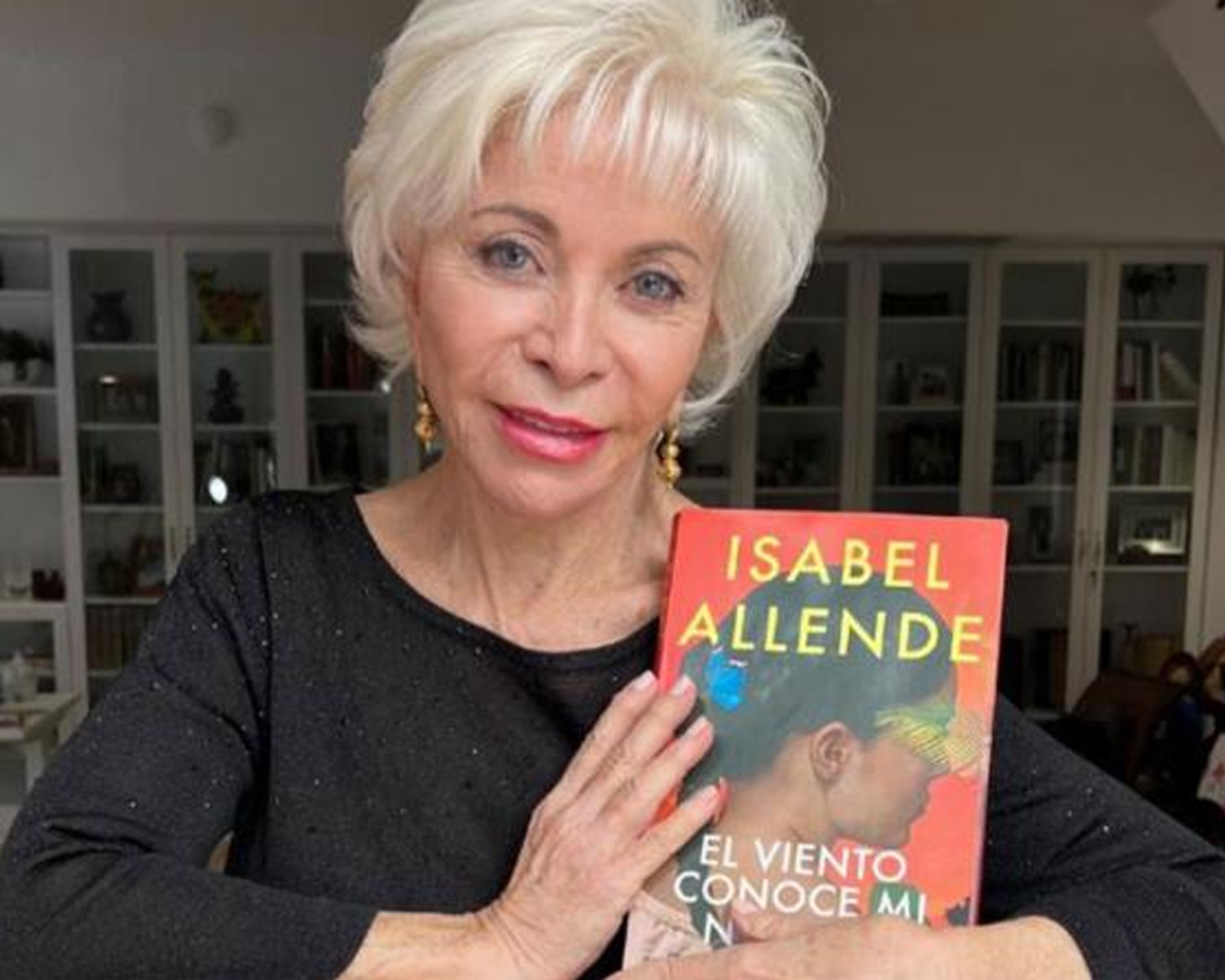

شوقي برنوصي: عوالم الخيال والتخييل لا نهاية لها والرواية من أهمّ أعمدتها

الرواية نت - لندن

يعمل الروائي التونسي شوقي برنوصي على خرق المحظورات روائياً، ويحرص على أن يكون وفياً للعمل الروائي، منطلقاً من احترام سلطة القارئ وما تفرضه من جهد وحرص وتقدير.

في حواره مع الرواية نت، يعرب الروائي والمترجم شوقي برنوصي عن يقينه بأنّ الرواية بقيت الرواية صامدة إلى الآن رغم الثورات التي شهدها العالم من آلة الطباعة لغوتنبرغ وصولا إلى الثورة الرقميّة في الوقت الحالي. ويقول: أظنّ أنّ الرواية ستصمدُ، لأنّ الروائيّين استشرفوا كلّ هذا التحوّلات التكنلوجيّة وسيواصلون الاستشراف.

يصرّح مبدع «مأزق تشايكوفسكي» ببعض آرائه في قضايا أدبية وحياتية عديدة في هذا الحوار الثري..

- كيف تقيّم تجربتك مع القراء؟

يعتبر إصدار أوّل رواية تحدّيا كبيرا، وهذا ما حاولتُ أخذه بعين الاعتبار. أعتبرُ نفسي أنّني قد نجحت نسبيّا في الدخول إلى قلوب القرّاء والنقّاد. قبل صدورها، تحصّل مخطوط روايتي الأولى «مأزق تشايكوفسكي» على المرتبة الثانية في جائزة حورس الإسكندرية للرواية سنة 2015 ورغم ذلك أعدتُ كتابتها أربع مرّات لأنشرها أواخر سنة 2018. لاقت الرواية بعد صدورها نجاحا لافتا، كُتبت حولها عديد المقالات في صحف عربيّة وتونسيّة (رصيف22، العربي الجديد، العرب اللّندنيّة، التراصوت، الشرق الوسطـ، الأوان، الصحافة والشروق والصباح وهي من أعرق الصحف التونسيّة، وغيرها) وتحصّلت على اكتشاف جائزة الكومار الذهبي للرواية بتونس سنة 2019. هذا بالإضافة إلى لقاءات إذاعيّة وتقديمها مرّتين في بيت الرواية التونسيّ. لا تزال الرواية -إلى اليوم- تلاقي ترحيبا من قبل كثير من الأوساط، ويعتبرُ ذلك أمرا إيجابيّا نسبة لرواية أولى. أعتقدُ أنّ الروائيّ يجب عليه أن يحترم ذكاء القارئ ويفاجئه، وأن يتواضع ويشتغل بجدّ على عمله الإبداعيّ وألاّ يتسرّع في النشر. أهتمّ كثيرا بالقراء الأذكياء، لأنهم-هم وحدهم- من يصنعون الكاتب الجيّد.

- ما أهم الأعمال الروائية التي أثرت في تجربتك الإبداعية؟ ما الرواية التي تتمنى لو كنت مؤلفها؟ هل من رواية تندم على كتابتها أو تشعر أنك تسرعت في نشرها؟ ولماذا؟

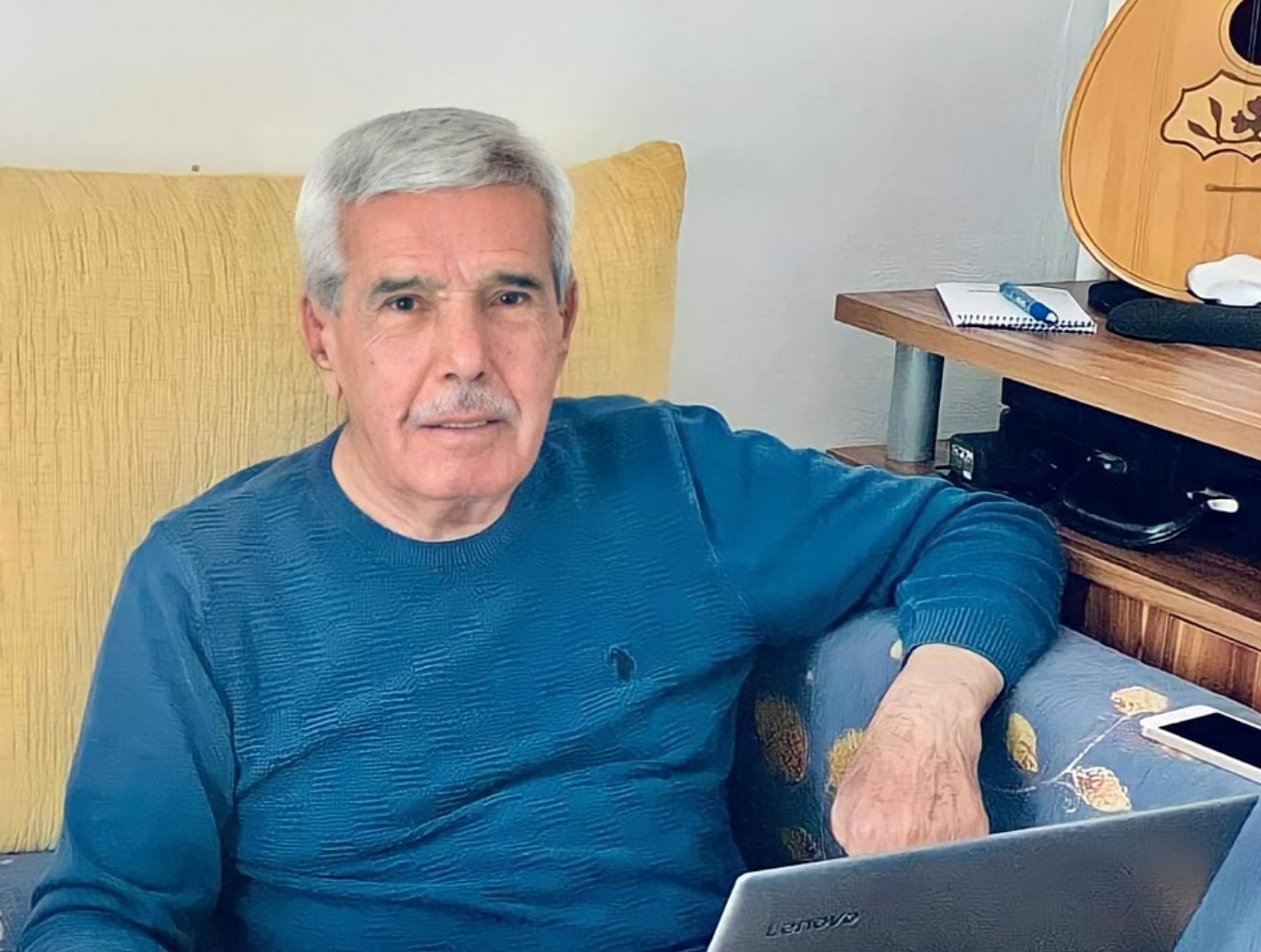

عديدةٌ تلك الروايات التي أثّرت في كتابة روايتي الأولى أو الثانية التي أعمل على استكمالها. أوّلها «الملك ينحني ليقتل» لهرتا موللر و«هياج الأوزّ» لسليم بركات و«ربيع أسود» لهنري ميللر و«المشرط» لكمال الرياحي، مثّلت كلّ الأعمال التي ترجمت دروسا تطبيقيّة في كتابة الرواية. سأكون صريحا، دخلتُ مجال الترجمة لأفهم دواخل كتابة الرواية وعوالمها الخفيّة. تمنحكَ الترجمة فرصة لفهم الأساليب الروائيّة وتقنيات كتابة الشخصيّة وبناء الحوار الذي يسرّع الأحداث ويعمّق الحبكة. هنالك روايات أخرى تمنّيتُ كتابتها أوّلها تحفة «كلّ الحيوانات الصغيرة» للكاتب الاسكتلندي المنسي ووكر هاميلتون، وقد قمت بترجمتها وستنشر في دار «أثر» السعوديّة هذا العام. رواية أخرى تمنّيتُ لو كنتُ كاتبها وهي «امتداح الخالة» لماريو فارغاس يوسا، زادتها ترجمة العملاق –الفقيد- صالح علماني ألقًا. في الواقع، لم أندم على نشر أيّ من رواياتي سواء التي كتبتُ أو ترجمتُ. أدرسُ اختياراتي جيّدا، وأحاول أن أقدّم للقراء العرب ما يفيدهم ويمتعهم.

- كيف ترى مستقبل الرواية في عالم متسارع يمضي نحو ثقافة الصورة؟

منذ ظهور كتاب «الحمار الذهبي» للوكيوس أبوليوس أوّل رواية في التاريخ، بقيت الرواية صامدة إلى الآن رغم الثورات التي شهدها العالم من آلة الطباعة لغوتنبرغ وصولا إلى الثورة الرقميّة في الوقت الحالي. أظنّ أنّ الرواية ستصمدُ، لأنّ الروائيّين استشرفوا كلّ هذا التحوّلات التكنلوجيّة وسيواصلون الاستشراف. رغم ذلك، لا يجب أن ننكر أنّ الكتابة الروائيّة تفاعلت مع ثقافة الصورة وتماهتْ معها. تعدُّ الرواية مساحةً للقارئ لصنع صور في خياله دون خوف من الرقابة، والخيال أهمّ من المعرفة كما قال ألبرت اينشتاين. تؤرّخ الصورة للواقع المحدود أصلا، لكن عوالم الخيال والتخييل لا نهاية لها والرواية من أهمّ أعمدتها.

- كيف تنظر إلى واقع النقد في العالم العربي؟

النقد في العالم العربيّ محرّكٌ بخاريّ، وتملك طائرة الرواية العربيّة محرّكا نفّاثا. هكذا أجيبُ ببساطة على هذا السؤال. نقّاد الرواية العرب محافظون وعجزوا عن مواكبة حركة السرد العربي، بقوا قابعين عند جيل الستّينات على أقصى تقدير. تسيطرُ هذه المؤسّسة النقديّة للأسف-إن اعتبرنا أنّ لها وجودا- على الجوائز العربيّة وبالتالي على حركة الترجمة إلى اللّغات الأخرى. مَنعتْ هذه المؤسّسة إدراج جيل الروائيّين الجديد في المناهج الجامعيّة والمدرسيّة، وهذا ما أثّر على التسويق، إذ أنّ أغلب النقاد العرب من أساتذة الجامعات. «الأساتذة الجامعيّون يجعلونك تأكلُ التراب بدل الكسكسي. وهم، على كثرتهم يركنون إلى التكرار ويعجزون عن الخلق والابتكار. الجامعة ليستْ فضاءً ملائما للتأمل والتفكير، وإنّما هي مُنتجٌ للتفاهة والابتذال. بِئْسَ المكان هي! يُغتَصبُ فيها المكتوب من غير أن يُفهمَ» هذا ما قاله عن الجامعة وأساتذتها الكاتب المغربي الكبير-باللّغة الفرنسيّة- محمّد خير الدين في يوميّات كتبها قبل موته سنة 1995.

- إلى أيّ حدّ تعتبر أنّ تجربتك أخذت حقها من النقد؟

أعتبر تجربتي فتيّة مقارنة بالروائيّين الآخرين في العالم العربي، لكن رغم ذلك حظيتْ باهتمام. يجبُ أن أعملَ أكثر لأترك بصمة في الساحة التونسيّة والعربيّة. أتعلّم أشياء جديدة من خلال قراءاتي سواء بالعربيّة أو عن اللّغة الفرنسيّة أو الانجليزيّة، سوف يلفت العمل الجدّي والمدروس أنظار النقاد والمترجمين أجانب إليَّ حتما.

- كيف تجد فكرة تسويق الأعمال الروائية، وهل تبلورت سوق عربية للرواية؟

من وجهة نظري، تبلورت سوق عربيّة للرواية ويعود الفضل إلى الثورة الرقميّة. سمحت لنا هذه السوق بالاطّلاع على تجارب محليّة عربيّة، تعرّفنا مثلا على الرواية السعوديّة والكويتيّة واليمنيّة والعمانيّة. انفتحت أفق النشر عند الكتّاب وصاروا أقرب للقارئ العربي بفضل سوق الرواية العربيّة. تكمن المشكلة في عدم حرفيّة بعض دور النشر-حتّى المعروفة منها- وغياب حقوق التأليف والقرصنة. عموما هنالك سوق مفتوحة للروائي، وعلى الكاتب أن يستغلّ الفرصة وأن تتطوّر المؤسّسة النقديّة لمواكبتها.

- هل تحدّثنا عن خيط البداية الذي شكّل شرارة لأحد أعمالك الروائية؟

تطرّقتُ في رواية «مأزق تشايكوفسكي» لقضيّة المثليّة الجنسيّة، حاولتُ أن أقدّم شخصيّة تعاني مأزق هويّة بين ما يرغب فيه وما يقبله المجتمع. في الواقع، أتت فكرة كتابة الرواية من مسيرة بعد الثورة في تونس قام بها المثليّون بالعاصمة. طرحتُ الاستفهام التالي، «من أين تستمدّ هذه الفئة من الناس تلك الجرأة، لمجابهة عقليّة المجتمع المحافظ؟». شرعتُ في قراءة روايات لكتّاب أعلنوا مثليّتهم مثل أندري جيد ويوكيو ميشيما خاصّة روايته «حبّ محرّم»، كما اطّلعتُ على رواية «المدينة والعامود» للكاتب الأمريكيّ غور فيدال. كذلك اطّلعتُ على المدوّنة العربيّة مثل «عودة الألمانيّ إلى رشده» للكاتب اللّبناني الكبير رشيد الضعيف وغيرها، خلال ذلك قرأتُ سيرة الموسيقار المثلي بيوتر تشايكوفسكي واستلهمتُ منها ملامح الشخصيّة الرئيسيّة للرواية، التي توافق ما أتصوره وما أريد هدمه ممّا قدّمته المدوّنة العربيّة حول الموضوع. حاولتُ تقديم شخصيّة فريدة مثقّفة راقية ويعي ما يفعله، وليس شخصا مغلوبا على أمره وخانعا.

أمّا الرواية الجديدة التي شارفتُ على إنهائها والتي لا زلتُ لم استقرّ على عنوان لها، فتهتمُّ بفئة ذوي الإعاقة أو فئة «ذوي الهمم» في تونس، خاصّة المبتورين منهم. انطلقت الفكرة من كوني درّبتُ قرابة تسعمائة شخص من ذوي الإعاقة، حول التنظّم الجمعيّاتي والمناصرة والعمل ضمن فريق. عرفتُ أشخاصا أثّروا فيَّ كثيرا وألهموني لكتابة رواية حول هذا الموضوع قليل التطرّق إليه في العالم العربي. أردتُ أن أرسّخ معاناة أصحاب الإعاقة. ركّزتُ على المبتورين، لأّن فعل البتر يعني لي الكثير من الأشياء: بتر الماضي والمستقبل، بتر القيم والمبادئ، بتر ثقافة الاختلاف والتوق إلى الحريّة وإلى مستقبل أفضل. وككلّ عمل سرديّ أشرعُ فيه، قرأتُ بعض الأعمال الإبداعية حول الإعاقة مثل الكرّاس الأسود للكاتب الفرنسي«جو بوسكيه» وقدمي اليسرى لكريس براون وخاصّة «رسالة عن العميان في خدمة المبصرين» للكاتب الفرنسيّ الكبير دنيس ديدرو، ولن أنسى طبعا التحفة التي ترجمتُ إلى العربيّة «بذلة الغوص والفراشة» لكاتبها جون دومينيك بوبي.

- إلى أيّ حدّ تلعب الجوائز دوراً في تصدير الأعمال الروائية أو التعتيم على روايات أخرى؟

ترتبط الجوائز بالنقد الروائي الذي تحدّثت عنه في السابق. أعضاء لجان التحكيم ينتمون إلى مدرسة كلاسيكيّة في الرواية العالميّة. يمكن أن أشبّه الوضع بطرح سؤال على أرستقراطيّ يملك عبيدا من العصور الوسطى حول الحريّة والمساواة، النقّاد العرب هم الأرستقراطيّون وتمثّل الرواية العربيّة الحديثة الحريّة والمساواة. لهذا السبب تغضّ الجوائز النظر عن أعمال متميّزة، وتكرّس أخرى بتعلّة المحافظة على التقاليد والأعراف والأخلاق. أكثر مثال معبّر عن ذلك رواية «سيّدات القمر» للروائيّة العمانيّة جوخة الحارثي التي تحصّلت بفضل ترجمتها إلى الانجليزيّة على جائزة مان بوكر العالميّة، ولم تتوّج بجوائز عربيّة كبرى. تعملُ جوائز الرواية عربيّا مثل بيت العنكبوت، إذ يلتقط الطرائد الصغيرة وتُفلتُ منه الكبيرة.

- كيف تجد واقع ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى؟

ترتبط ترجمات الأعمال العربيّة إلى لغات أخرى بالجوائز، شخصيّا لا أعتبر تمويل كاتب لترجمة أعماله إلى لغات أجنبيّة ترجمات. استمعتُ إلى أراء بعض المترجمين الأجانب من العربيّة، استنتجتُ أنّ عدم بروز الأعمال العربيّة في الخارج يعود إلى تواضعها الفنّي والأسلوبيّ وعدم انسجامها مع ثقافة الآخر. الأعمال التي تترجم غالبا هي المتحصّلة على جوائز مثل البوكر وكتارا وغيرها، أو تلك الخاصّة بكتّاب مكرّسين منذ سنوات. هنالك روايات رائعة مثل تلك الخاصّة بسعود السنعوسي أو ربيع جابر أو علاء الأسواني وآخرين. أطمحُ إلى أن يتألّق العربي مثل الأدب اللاتيني أو الروسي أو الهندي، لكن أغلال النقد والجوائز العربيّة تمنع تحليقه عاليا.

- يعاني المبدع من سلطة الرقابة خاصة (الاجتماعية والسياسية والدينية) إلى أي درجة تشعر بهيمنتها على أعمالك؟ أو الحد من إيصال رسالتك الإبداعية وهل أنت مع نسف جميع السلطات الرقابية؟

سأنطلق من تجربة عشتها. قدّمتُ رواية «مأزق تشايكوفسكي» إلى إحدى دون النشر العربيّة المحترمة والكبيرة خارج تونس، ووافقت عليها لجنة القراءة الخاصّة بها. لكن بعد أسبوعين تمّ رفضها من طرف المسؤولين عن الدار بسبب موضوع المثليّة الذي تتطرّق إليه، وهذا حقّها لأنّ لها جمهورا في بعض البلدان المحافظة. لا نعاني في بلدي تونس من موضوع الرقابة منذ 2011 وهذه حقيقة واقعة، تكمن المشكلة في الجوائز التي تستبعد الأعمال على بعض الكلمات النابية دون النظر إلى فنّيتها. يريدون منّا أن نُنْطِقَ قاطع طريق بكلمات أستاذ جامعيّ، أو نُنْطِقَ عاهرةً بلسان راهبة. لم أعد أهتمّ بهذه الرقابة، بل أجنح إلى الامتثال الدقيق لتقنيات كتابة جنس الرواية. أعتقدُ أنّ العُهر الحقيقي يكمن في عدم احترام نواميس العمل الأدبيّ.

- ما هي رسالتك لقرّائك؟

أنا قارئ أيضا. صَنَعَ قرّائي حضوري ككاتب، ومن خلال هذا المنبر أودّ أن أشكرهم واحدا واحدا وأهديهم باقات الورود جميعها. هناك سؤال طرحه دنيس ديدرو «لكن من سيكون السيّد؟ الكاتب أم القارئ؟» وحاول ألبرتو مانغويل الإجابة عليه في كتبه مثل «تاريخ القراءة» و«فنّ القراءة». أرى أنّ سلطة القارئ يجب أن نُجلّها ونحترمها مثلما نحترم قيمنا، فعل القراءة قيمة أصيلة ومتأصّلة منذ ظهور الكتاب. الرواية مرآة للمجتمع، يحاول الكاتب تعديل وجهتها ويبتغي القارئ إيجاد صورة له فيها.

0 تعليقات