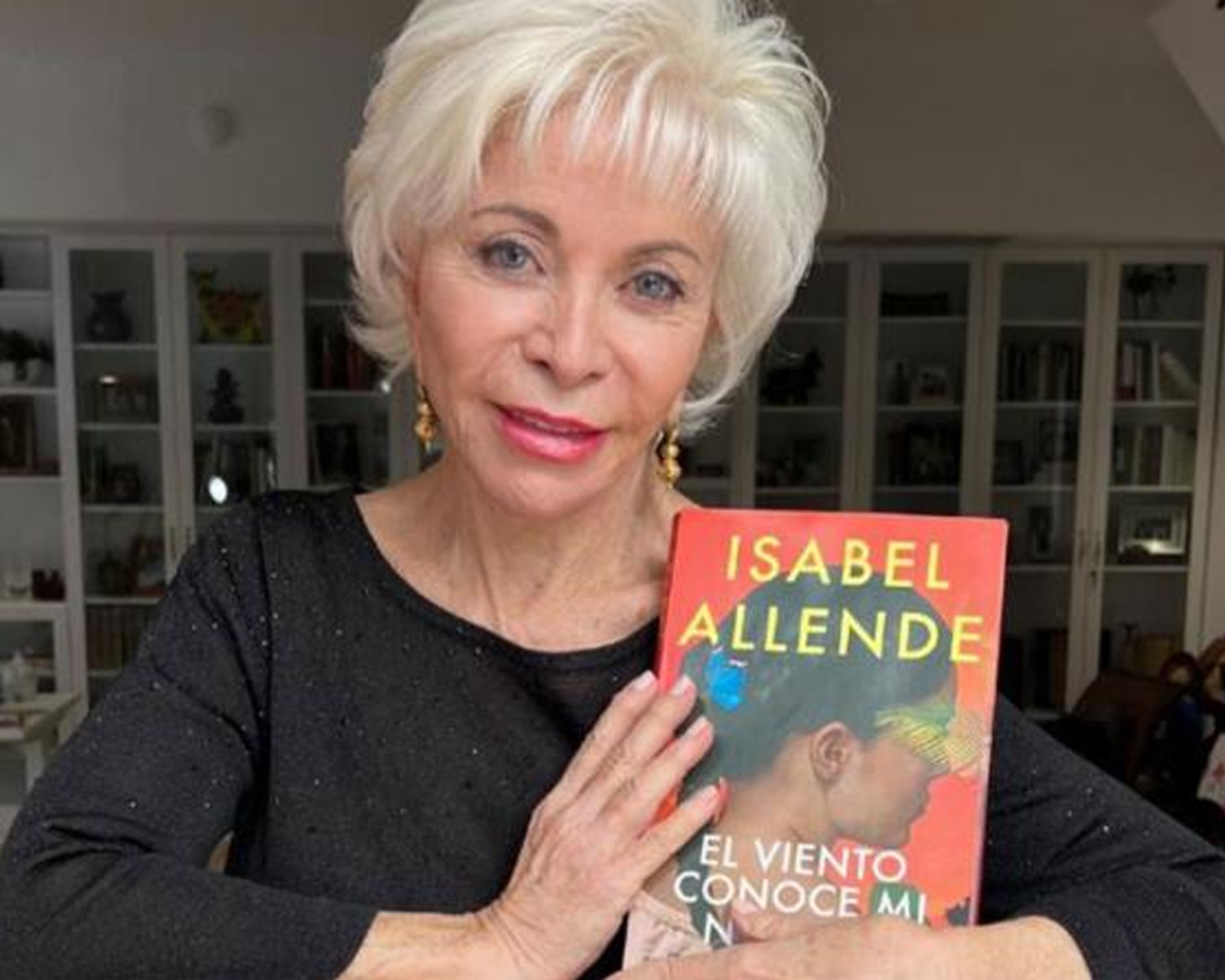

مها حسن: أوثّق سيرة النساء في عائلتي ... وجدتي بين ملهماتي

أصدرت الكاتبة السورية المقيمة في فرنسا مها حسن قصصاً وروايات، منها «حبل سرّي» و «بنات البراري» و «طبول الحبّ» و «الراويات».

هنا حوار معها: > قبل أشهر، كتبت نصاً فايسبوكياً جميلاً اختزل المأساة السورية عبر صورة أمّك المتعلقة ببيتها المهدّد بالتدمير. وحين أخرجت منه قسراً ماتت. ألا يستحق هذا المشهد الدرامي أن تُبنى عليه رواية؟ وهل يمكن أن نرى أمك بطلة روايتك المقبلة ؟ - أشعر أحياناً كأن أمي أنجبتني لأرويها وأروي حياة النساء اللواتي عرفتهن ومررن في حياتي. أخشى أحياناً أن كل ما كتبته، وما أكتبه، هو تمهيد وتمرين على كتابي الأهم، الذي وُلدت لأجله: كتاب أمي. > يردّنا كلامك إلى جملة بديعة انطلقت منها في «الراويات»، وهي صدى عنوان سيرة غابرييل ماركيز، «خُلقت لأروي». هل تعتقدين بأنّك منذورة حقاً لهذا الفعل؟ ولماذا تقولين أروي - بدلالاتها الشفهية - وليس أكتب؟ - أعتقد فعلاً بأنني خُلقت لأروي. وسأكون صريحة بقولي إنني أشتغل على كتاب أوثّق فيه سيرة النساء في عائلتي، وبخاصة أمي التي أورثتني السرد كما أعتقد. أؤمن بطريقة فانتازيّة ربما، أنه وقبل ولادتي حتى، يقع على عاتقي أن أروي ما وقع من أحداث في عائلتي. بالنسبة إليّ، أقول (أروي) لأنني مؤمنة بفعل الروي، أو السرد، ولأنني أحترم المواهب العظيمة التي تحملها النساء، وخصوصاً في بلادنا، حيث منابع السرد الشفهية هي التي ساهمت في تكويني الروائي. أمي مثلاً راوية لا تعرف القراءة والكتابة، وجدتي أيضاً إحدى ملهماتي في الكتابة، وقد نقلت إليّ طاقاتها السردية. الكتابة فعل لاحق للروي. أنا مؤمنة بأن النساء في الشرق صانعات حكايات، ماهرات في السرد، لكنهنّ يحتجن إلى من يستمع إليهن، ويدوّن حكاياتهن. هذا لا يعني تسطيح فنّ الرواية، الذي يحتاج في ما بعد أدوات وتقنيات وثقافة، وهذه تأتي عبر البحث والاشتغال الذاتي على المواد المُتاحة بوفرة أمام كل منّا، كي تتحوّل قصصاً وروايات، عبر مخبر الكتابة. الأمر يشبه المنجم الذي وصفته في «الراويات». هناك مواد خام، ثم هناك روائي «يُجوهر» هذا الخام ليبث فيه الحياة، ويقدمها جاهزة إلى القارئ. > تقولين إنّ النساء الشرقيات «حكّاءات» بالفطرة. وفي «الراويات» قدّمت ثلاث حكايات تُحرّك أحداثها ثلاث راويات كأنهن «شهرزادات» جديدات. فهل جاء استحواذ النساء على السرد انتقاماً لمجتمعٍ عربي ينطق بلسانٍ ذكوري؟ - أظن بأن الرجال أيضاً حكّاؤون ماهرون. الحكي أو الروي، فعل فكري قائم على مراقبة العالم وبناء فعل موازٍ له. ربما كانت الأبواب المقفلة على النساء، سبباً لاختراع مزيد من السرد، وتنمية المخيلة. مثلاً، في الفصل الرابع من الراويات، هناك شخصية فريدا التي سجنها والدها، فكانت تؤلف الحكايات، وتكتب القصص التي لم تحصل لها بعد. > تختلط الأسماء والشخصيات في «الراويات» حتى كأنّها كلها خارجة من أصل واحد: أنت. فهل الكتابة عندك هي لعبة أقنعة تسمح بأن نعيش حياتنا وحياة الآخرين؟ - أعتقد بأن هذا صحيح، وأذكر ما قاله أورهان باموك، إنه يكتب قصته على أنها قصة الآخرين ويكتب قصص الناس على أنها قصته. أظن بأن حيوات الآخرين وحياتنا أو حيواتنا أيضاً تتداخل إلى درجة فانتازيّة أحياناً. الكتابة وحدها - والفنون الأخرى - قادرة على منح هذه الحيوات معنى مختلفاً. > تطرح رواياتك واقع المرأة العربية في اتجاهات مختلفة، فكانت «حبل سرّي» عن إرث العائلة وضغط المجتمع، و «بنات البراري» عن ضحايا جرائم الشرف... فهل تعتقدين بأنّ أعمالك تنضوي تحت مفهوم الأدب النسوي؟ وهل مازال مقبولاً كتابة أدب نسوي بموضوعاته وأفكاره على غرار ما كان متعارفاً عليه سابقاً؟ - أحاول ألا أشغل نفسي بهذه التسميات والتصنيفات، مع انحيازي إلى عالم المرأة، وإيماني بثرائها الروحي والسردي معاً. وأحاول تبنّي شخصيات نسائية متميزة تترك صدى لدى القارئ، أو أثراً يثبت في اللاوعي، يغيّر من النظرة التقليدية إلى المرأة. الروايات عموماً، ولا أقصد كتابتي حصراً، تؤثر في اللاوعي، وتخلق خبرات مهمة لدى القارئ. > تقحمين آراء سياسية في مجمل أعمالك الأدبية، وقد تجلّى ذلك في «الراويات» حين تطرقت إلى ثورة 25 يناير في مصر. هل تعتقدين بأنّ على الأديب تحديد مواقفه السياسية؟ ألا يمكن أن يضرّ هذا الأمر بالرواية وكاتبها في ظلّ واقع سياسي معقد ومشوّش؟ - دخول السياسة في حياتنا العربية بخاصة أمرٌ خارج خياراتنا. لا يمكن الكاتب فصل كتابته عمّا يجري حوله. أحلم بأن أتمتع بترف الابتعاد عن قلق السياسة الإضافي لكثير من ارتباكات يعيشها الكاتب العربي، والكاتبة المرأة خصوصاً، بحيث نتحوّل أحياناً إلى مدافعين عن حقوق الإنسان والنساء، بسبب عمق التخلّف وحجم الأذى الكبير المُحيطين بالإنسان هنا. كيف يمكن الكاتب إغلاق عينيه عن كل هذا؟ أنا لا أكتب أدباً سياسياً، وأقول دائماً إنني لا أفهم في السياسة، لكنني منحازة - وبشدة - إلى الإنسان، الضعيف والمقهور، الإنسان الضحية، وهذا موقف أخلاقي عندي. ثم إنني لا أحدّد مواقفي السياسية وفق نظرية حزبية أو رأي جماعة. أنا أحاول دائماً البحث عن الطرف الأضعف كي أكون معه، وهذا ليس سهلاً في ثقافتنا المليئة بالاصطفافات والتجمّعات العاطفية أكثر منها ذهنية أو نقدية. نعم، المواقف السياسية تضرّ بالرواية، ولكنني مجبرة، كوني جزءاً من هذا العالم المعقّد والمشوّش، والحالم. > ثمة مقولة شهيرة بأنّ الألم يولّد الإبداع. فهل ساهمت الحرب السورية بكل مآسيها في أن تنعكس على الإبداع السوري، الرواية بخاصة؟ وما أفضل ما كتب حتى الآن عن الثورة السورية في الأدب؟ - لا يمكنني تحديد أفضل ما كُتب حتى الآن، لأنني لم أقرأ كل ما كُتب، لكنني أميل إلى فكرة أن أغلب ما كُتب، حصل تحت ضغط انفعالي وعاطفي، وأن الرواية اللائقة أو القريبة من المشهد السوري، لم تُكتب بعد. هذا يحتاج إلى سنوات من «هضم» الحكايات، والتخلّص من عبئها العاطفي. لنأخذ مثلاً القصص الضخمة المماثلة في التاريخ العالمي أو العربي كالحربين العالميتين - مجازر الأرمن - النكبة الفلسطينية - هزيمة حزيران (يونيو) 1967 - الحرب الأهلية اللبنانية ... نحن لا نزال نقرأ حتى اليوم، أعمالاً روائية عن هذه الأحداث، على رغم مرور سنوات طويلة عليها. أظن بأن الرواية السورية ستتوقف طويلاً، لسنوات مقبلة، أمام ما يحدث اليوم، وأن أجيالاً جديدة، لم تُكتشف بعد، لشباب وشابات ربما هم اليوم أطفال ويافعون، يرون العالم بعيون مختلفة، سيأتون بكتابات مختلفة، وربما مفاجئة، لا للعرب فقط، بل للعالم. > تعيشين في باريس منذ سنوات، سبقت الحرب السورية. لكنّ أبطالك لا ينفصلون عن الواقع العربي المعيش. هل يمكن الغربة أن تُرسّخ حضور الوطن فينا كأن تُضاعف إحساسنا بهويتنا وعائلتنا وأزماتنا؟ - شعور الكاتب بالغربة لا يتعلق بالمكان. في سورية كنت أشعر بالغربة عن محيطي، والوطن ليس جغرافيا بالنسبة إليّ. وطن الكاتب هو كتابته. وأنا اشتغلت كثيراً على مفرداتي، وفكرة الهوية ليست محددة أبداً بانتماء الولادة، لا الدم ولا المكان. أنا كاتبة، ومن طبيعة عملي أن ألتقط حياة الناس الذين يستفزونني إبداعياً على الأخص، وانحيازي إلى العالم العربي، سببه غنى هذا العالم بمواد للكتابة. أعترف بأنني فشلت في الكتابة عن «الفرنسي» الذي أعيش معه ليل نهار. الهمّ الغربي مختلف جداً عن همومنا. الشغل الحقيقي والنبع الكبير للكتابة، يكمنان هناك، في بلادنا. > روايتان لك وصلتا إلى قائمة البوكر العربية، هل تظنين بأنهما أفضل ما كتبت فعلاً أم أنّ حظهما أوفر؟ وكيف تقوّمين مسألة الجوائز التي باتت تصنع نجوماً في الرواية؟ - يتعلق الأمر غالباً بذائقة المحكّمين. لديّ رواية أظنها مختلفة، اجتهدت فيها لغوياً وحصرت زمن الرواية كلّه في الحاضر، إذ تجنّبت استعمال أفعال الماضي والمستقبل. لكنّ هذه الرواية، لم تحظَ بأي اهتمام نقدي، ولا حتى أية مراجعة في الصحافة. > تشاركين ضمن الملتقى الروائي الأول في بيروت، والذي تنظمه جمعية «أشكال ألوان» الثقافية. كيف تلقيت هذه الدعوة الانتقائية لعدد من الروائيين المعروفين؟ وكيف قرأت تغييب أسماء آخرين معروفين؟ - حين تلقيتُ دعوة الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية «أشكال ألوان»، كي أشارك في ملتقى الرواية العربية الأول، سارعتُ إلى القبول، لأنني سمعت كثيراً عن أعمال هذه الجمعية، وشاهدت بعض نشاطاتها عبر اليوتيوب، وأحسست باحترام كبير لما تبذله من خدمات مهمة للإبداع. زاد إعجابي بالجمعية أنها تنظّم ملتقى للرواية، إذ إننا اعتدنا غالباً على أن تكون هكذا ملتقيات بإشراف وزارات الثقافة أو مؤسسات حكومية كونها تحتاج إلى إمكانات مادية وإدارية. ولمّا تلقيت الدعوة لم أكن أعرف أسماء المشاركين، وفوجئت لاحقاً، إذ لم أتخيل مشاركة هذا العدد المهمّ والأسماء المتميزة في الساحة الإبداعية. أما موضوع تغييب الأسماء الأخرى، فهذا عادي جداً، لأنه لا يمكن لأي نشاط احتواء جميع الروائيين العرب. سبق وأجريت ملتقيات كثيرة للرواية، كان آخرها في القاهرة، لم يكن لي مشاركة في أي منها، ولم أعتبر الأمر تغييباً لي.

عن صحيفة الحياة

0 تعليقات