الحبيب السالمي: كل ثورة تعقبها أزمات وأحداث دامية

في هذا الحوار مع "العربي الجديد" يتحدث الروائي التونسي الحبيب السالمي، المقيم في باريس، عن "الربيع العربي" ومأساة اللاجئين الذين تدفقوا على الغرب، ودور المبدع في استشراف المستقبل، بالإضافة إلى حديثه عن المنجز الروائي العربي وفهمه للكتابة الروائية، دون إغفال سؤال الأدب الفرانكوفوني والانفتاح على نهر الرواية العالمي الكبير، وروايته الجديدة "البكارة"، وهي تتناول الثورة التونسية الفتية.

في البداية، ما هو تقييمك لـ "الربيع العربي"؟

شخصيا، أرى أن "الربيع العربي" حدثٌ كبير، لم تشهده الدول العربية منذ فترة طويلة جدا، وخلافا لما هو شائع، الآن، فأنا لا أزال متفائلا بـ"الربيع العربي". طبعا نحن نمرّ، الآن، بمرحلة عسيرة جدا، خاصة في سورية واليمن وليبيا ومصر، ولكن، بالرغم من ذلك، ما يحدث، الآن، هو بداية لمرحلة جديدة جدا، وبالتأكيد فإن هذه المرحلة ستكون أفضل من سابقاتها. تونس، إلى حد الآن، استطاعت أن تنجو بنفسها، إلى حدٍّ ما، بسبب وجود نخبة سياسية ومجتمع مدني، إضافة إلى وعي عامّ ساهَم في تجنيب تونس ما تعيشه الدول العربية، الآن. ولكن الوضع ما يزال هشّا، أيضا، في تونس. هناك بطالة وفقر وظلم خصوصا داخل المدن المهمَّشة، التي عانت، كثيرا، من التهميش في عهدي بورقيبة وزين العابدين. ولكن، عموما، أرى أن تونس تسيرُ في المنحى الصحيح. التوجه العام مشجع. إجمالا، أرى أنّ "الربيع العربي"، وخلافا لما يقوله كثيرٌ من المثقفين العرب، شيءٌ أساسيٌّ، وكان لا بُدَّ منه. الناس الذين ينتقدونه يتصورون أن الثورات ستحدث بسرعة والمشاكل ستُحلّ وأننا سنصبح ديمقراطيين مثل الأوروبيين، وهذا وهمٌ، بل يكشف عن سذاجة في التحليل. كل ثورة تعقبها أزمات وأحداث دامية، إذ لا وجود لثورة من دون دم وألم وحزن وكوارث. والتاريخ يعلمنا ذلك. يجب علينا، نحن العرب، أن نتعلم كيف نتألم، وكيف نستخرج من الألم قوة ما. الشعوب الذي لا تتألم لا تستطيع أن تنجز شيئا. ومشكلتنا، نحن العرب، أننا لم نتألم حقا إلى حد الآن، بل نتظاهر فقط. والآن ربما دخلنا في مرحلة الألم، وهو برأيي سيكون مفيدا لنا على المدى الطويل.

هل تستطيع الكتابة الروائية التنبؤ أو استشراف المستقبل، وهل تعتقد أنك ومُعاصريك من الروائيين استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟

نستطيع أن نقول ذلك، وإن كنت ضد كلمة التنبؤ. لماذا؟ نحن نكتب منذ حوالي أربعة عقود، والناس كتبوا من قبلنا، وأنا أحترم شغلهم وأومِنُ بأن الأجيال تُراكِم تجاربَهَا، وتفيد بعضها البعض، ولا أومن بالقطيعة الحادة لأنه كلام مراهقين. نحن نكتب عن الحرية والانعتاق والديمقراطية، فلا بد في يوم من الأيام أن هذه النصوص سيقرأها البعض، إذ نحن لنا قُرّاء، وأنا أستغرب كيف يتحدث البعض عن الكاتب العربي وكأنه يعيش في جزيرة، لوحده. توجد روايات تباع بآلاف النسخ، وتحصل على جوائز، ويوجد جمهور عربي يقرأ. صحيح أنه ليس مثل الجمهور الأوروبي، ونحن نطمح إلى أن يصبح مثله. ولكن هناك قراء، وهؤلاء القراء ينتمون إلى نخبة، وهذه النخبة هي التي تغيّر وتحدث تأثيرا في المجتمعات. إذن بشكل ما، فالروائي العربي، والتونسي، خصوصا، قد استشرف ما حدث في تونس. صحيح، حين تقرأ روايتي "نساء البساتين"، تجد أنها تصف الوضع السيئ الذي كانت عليه تونس، وحين تنتهي من قراءتها تخرُجُ بانطباع أنّ انفجاراً ما سيحدُثُ، إذ الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة. لكن أي شكل سيتخذ هذا الانفجار، هذا، بصراحة، لا أحد كان يتنبأ به، بمن فيهم السياسيون. ربما كنا نتصور أنها ستؤدي إلى تمرد أو انتفاضة سيقمعها النظام، كالعادة، وستعود الأمور إلى طبيعتها، ولكن الثورة فاجأت الجميع. الثورة مثل الشٍّعْر ومثل الحُبّ، ولا أحد يستطيع الآن أن يقول سأحِبّ. إنها تأتي هكذا، وعظمتها هي أنها تأتي هكذا.

كيف يكتُبُ الحبيب السالمي رواياته؟ هل من طقوس؟

الكتابة لا تبدأ أثناء عملية الكتابة، أقصد حين تجلس على الطاولة أمام الحاسوب لتكتب. أنت تكتب دائما حين تكون روائيا، فحين تسافر تكتب، وأنت في القطار تكتب، وأنت تضع رأسك على الوسادة تكتب. عوامل كثيرة جدا تشتغل داخلك، ثم فجأة، تبدأ، بفكرة. دائما نصوصي، تبدأ بفكرة، وبانطباع، وبإحساس، ولكن لا بد لهذه الفكرة وهذا الانطباع وهذا الإحساس أن يتخذ شكلاً ما كي يصبح رواية. لا بد أن يتجسد في أحداث، والأحداث لا بد أن تقوم بها شخصيات. وحين أشرع في كتابة الرواية تكون الحكاية غير واضحة، فأنا لا أومن بالتخطيط، إطلاقا. كل فصل، يُحدّد ماهية الفصل الذي سيعقُبُه. مثل الموجة، فأنت لا تستطيع أن تعرف كيف سيكون شكل الموجة التي توجد في البعيد حين تصل إليك. لماذا؟ لأنها تتأثر بالموجة التي قبلها. والفصول الروائية في رأيي مثل هذه الموجات. أي أني لا أستطيع أن أعرف كيف سيكون الفصلان الثاني والثالث إن لم أكتب الفصل الأول. الفصول تتتالى وتتقاطع وتتناسل من بعضها البعض. وكثيرا ما أكرر هذه الجملة: "أنت تكتبُ وأنت تكتُبُ". فحينما تكون خارج الكتابة لا تكتب، أو تكتب بشكل آخر. ولكن عندما تكتب فأنت تكتب. الرواية تتشكل شيئا فشيئا، من بعضها البعض. هذه طريقتي أنا. صحيح يوجد لديّ تصوّر عام أين سأصل، ولكن يظل الأمرُ مجرَّد فكرة. ولكن أيضا حتى هذه الفكرة قد تتغير أثناء كتابة الرواية. وهنا يكمُنُ، في نظري، إغراء الرواية وأسرها وجاذبيتها.

لكن يوجد بعض الروائيين الذين يخططون ويجمعون مواد ووثائق ويسافرون من أجل كتابة فصول من روايتهم؟ أقصد، الروايات التاريخية، مثلا.

أنا لستُ من هؤلاء. هذا الجانب قد يكون مُهمّاً لنوعٍ ما من الرواية. وأنا لا أكتب الرواية التاريخية. لا أحب الرواية التاريخية، لا كقارئ ولا ككاتب، والدليل هو أنك لا تجد من بين الروائيين الفرنسيين، إلا في النادر، من يكتب الرواية التاريخية، بينما يوجد في العالَم العربي تيّارٌ كامل. لماذا؟ لأني شخصيا معنيٌّ بالهُنا والآن. ما يهمُّني هو حياتي أنا وواقعي، أي حقيقتي أو ما أعتقد أنها حقيقتي، هنا والآن. وكل روائي يقول ما يعتقد أنها حقيقته، وهنا والآن. وهكذا قد تُفيدُ وقد تُضيف شيئا ما. الكتابة عن عمارةٍ ما قد تكون أمراً مهمّاً، ولكنها، شخصيا، لا تجتذبني. يهمني لَحمُ الواقع، تهمني حياة الإنسان في سيلانها اليومي. تهمني الحياة في تجلياتها الأولى، البسيطة، لكن كيف تستطيع أن تبني عالَما كاملا مُقنعا من هذه الأشياء البسيطة التي تُراكِمُها، هنا تحدّي الروائي.

أنت مقيمٌ في فرنسا منذ عقود (30 سنة)، ولكن يبدو، رغم الإقامة الطويلة، أن حضور تونس، الهُناك، أقوى من الحضور الباريسي. بماذا تفسر لنا الأمر؟

لا تنس أنّي كتبتُ روايات باريسية، "روائح ماري كلير"، تدور أحداثها في باريس، و"متاهة الرمل"، أيضا رواية باريسية. لكن الشخصيات التي أتحدث عنها، دائما، مُوزَّعَةٌ بين الهُنا والهُناك. فهي حين تكون في باريس لا تستطيع أن تقطع صلتَها بالهناك. روايتي سفرٌ، ذهاب وإيّابٌ لا ينتهي بين الهنا والهناك. لأن للأمر علاقة بحياتي. ولا تنس أني أتيتُ إلى فرنسا وأنا في عمر الثالثة الثلاثين. وهو ما يعني أن العالَمَ كلَّه تشرَّبتُهُ كتونسيّ. دراستي تونسية وحبّي الأول تونسي ومغامراتي الأولى تونسية، وخلال هذه الحقبة التونسية أمضيت 17 سنة في الريف التونسي، وفي قرية واحدة، وفي منطقة جغرافية صغيرة. تصوّر، وأنتَ تعرف أهمية الطفولة في تشكيل وعي الإنسان. ومن الصعب جدا أن أتخلص من هذا. لكن هذا الماضي لا يحضُرُ، كما لاحظتَ، في قالب حَنين. لا أحب الحنين إطلاقا، لأنه يُجمّل الماضي ويشوهه، ولكني أعتمد على الذاكرة، التي تعيد تركيب الماضي لفهمه والاستفادة منه وللامتلاء به والانطلاق إلى الأمام. أفرّق كثيرا بين الحنين والذاكرة. باريس حاضرة أيضا، فأنا باريسيٌّ وتونسيّ. عربي وفرنسي، أنا خليطٌ، وهذا الخليط واضحٌ رواياتي.

أنت وريثٌ لتاريخ الرواية العربية وللأشكال الكتابية قبلها، كما أنك مُعايِشٌ للرواية الفرنسية والغربية، فكيف ينعكس على كتابتك هذان الرافدان؟

الرواية العربية قرأتها منذ أن بدأت أكتب وأنا متأثر بكثير من الكتّاب، وأفتخر حين أقول إني تأثرت بهذا الكتاب أو ذاك. وأنا لا أحب هؤلاء الناس الذين ينفون ماضيهم. أنا أثر فيّ كثيرا الطيب صالح، وقرأت طه حسين رغم أنه ليس روائيا، وجبرا إبراهيم جبرا، الذي كان صديقا لي. عن سؤالك كيف أوفق؟ أنا اقرأ فقط. وأقرأ بشغف ومحبة. كيف ينعكس ذلك؟ لا أدري. أكيدٌ أنه ينعكس على رؤيتي للعالَم ويُثري عالَمي. كيف؟ لست أدري. وعلى الرغم من إقامتي في فرنسا فأنا أنوّع كثيرا قراءاتي. وأكشف لك أني لست معجبا بشكل كبير بالرواية الفرنسية، لأنها عانت طويلا من حقبة "الرواية الجديدة". هي تجربة مهمّة، لكنها لم تؤدّ إلى ظهور نُصوص قويّة. أنا يهمّني النص القوي، وربما التجربة الرائعة الوحيدة التي أنجزتها هي تجربة كلود سيمون. تجربة الآخَرين لا تعني لي شيئا، بيكيت لا أعتبره منهم، صحيح أنه انتمى إليهم، لكنه بدأ تجربته قبل ظهور "الرواية الجديدة"، وباللغة الإنجليزية. غير هؤلاء ماذا نجد؟ ميشيل تورنيي، كاتب جيد، لوكليزيو، لست متحمسا كثيرا له. موديانو كاتب جيد. الحقيقة أني لست منبهرا بالرواية الفرنسية. ويلبيك كاتب كبير ومهمّ. أنوّع قراءاتي، فأقرأ للأميركان واليابانيين والصينيين، وقرأت مؤخرا نصوصا للفائز الصيني بجائزة نوبل، مو يان. أنا تهمني التجارب الحياتية أكثر مما تهمني الأشكال. إن ما هو أساسي هو نبضُ الكتابة.

كيف تتبعت، ككاتب موضوع اللاجئين الذين تدفقوا إلى أوروبا وكل السجال الدائر حولهم؟

إنه ملف مُؤلمٌ جدّا. إنسانيا لا يمكن سوى أن أعبر عن ألمي. شعبٌ كامل مشرد بهذه الطريقة، ومُهانٌ. ونحن العرب لا نحب الإهانة. شعب كأنه يستجدي. يقدمه الغربيون كأنه يستجدي. الشعب السوري شعب عظيم ونبيلٌ، مثل الشعوب العربية الأخرى. ألمي كبير جدا لكل معاناته، وهذا الطفل السوري الغريق. على مستوى المواقف الرسمية الأوروبية، إذا استثنينا ألمانيا التي حاولت أن تخفف من معاناتهم، كان كارثيا، خصوصا الموقف الفرنسي. وعلى أي حال فاللاجئون لا يُريدون أن يأتوا إلى فرنسا لأن سمعتها، فيما يبدو، سيئة بسبب العنصرية ومعاناة المهاجرين فيها. الموقف الرسمي ليس جيدا، مثله مثل الموقف الأميركي، وحتى الدول الإسكندنافية كان موقفها في البداية جيدا قبل أن تتراجع. أوروبا لا تقوم بواجبها، تجاه هؤلاء الهاربين من الحروب، رغم وجود قوانين ومعاهدات دولية، وقعت عليها الدول الأوروبية وتخص هؤلاء اللاجئين. الغرب مجبَرٌ على استقبالهم وهو يتنكر للمبادئ التي تأسس عليها وتماهى معها. باسم هذه المبادئ استقبل كثيرا من الشعوب، ولكن حين تعلَّقَ الأمرُ بالعرب أنكَرَ هذا.

كيف تتبعت السجال الدائر بعد نشر الصحافي والروائي الجزائري كمال داود مقالا، عقب أحداث كولونيا، متهما الإنسان العربي المسلم بالكبت، والثقافة العربية بأنها تعادي المرأة ولم تتخلص من عقدة الجنس؟

أوّلاً، أنا لديّ موقفٌ واضحٌ جدا من الكُتّاب الفرانكوفونيين. يوجد كُتّاب جيدون من بينهم، ومن حقهم الكتابة باللغة التي يريدونها، لكن مشكلتهم، في رأيي، أنهم يسقطون دائما في فخ محاولة تبرير لماذا يكتبون بالفرنسية. وعندما يحاولون أن يبرّروا يتجهون رأساً إلى شتم اللغة العربية، خاصة كتاب المغرب العربي. لاحظ الفرق بين المغاربيين واللبنانيين، فاللبنانيون، مثل إيتيل عدنان وأمين معلوف وغيرهما، يمدحون اللغة العربية ويقولون نحن نكتب باللغة الفرنسية لأننا نحب هذه اللغة، أو لأننا عاجزون عن الكتابة باللغة العربية. في حين أنه في المغرب العربي لا يقولون هذا، بل يقولون إننا نكتب باللغة الفرنسية لأن اللغة العربية لغة أبوية ولغة قمع ولغة دينية، وبل وصاروا يُروّجون، مؤخرا، أن المغاربيين الذين يكتبون باللغة العربية هم، بشكلٍ مَا، يساندون "الإخوان" والتيارات الدينية المتشددة، لا لشيء سوى أننا نتحمس للغة العربية. وحدث الأمر في الماضي، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حين بدأت الجزائر سياسة التعريب، فقالوا إن الذين يكتبون باللغة العربية هم أناسٌ رسميون مع النظام، في حين أن الكثير منهم لا علاقة له بالنظام. ثم أنت تعلم بوجود روايات باللغة العربية أكثر جرأة، دينيا وسياسيا، من الروايات التي يكتبها فرانكوفونيون. أما موقف كمال داود فهو مثل مواقف بوعلام صنصل. يقولون كلاما خطيرا، لا أدري ما الذي يقصدون به. أندد بهذا الكلام وأرفضه تماما، لأنه خاطئ، ولأنه لا إنساني أصلا. ما معنى العربي المكبوت، جنسيا، وما معنى العربي، أصلا؟

ماذا تقرأ الآن؟

مؤخرا قرأتُ ثلاث روايات لموديانو، واكتشفتُ أنه كاتبٌ كبير، وأعجبني. وعالمه قريب إلى عالمي. أي العالَم الصغير المبني على الجزئيات البسيطة. وهي أشياء بسيطة يُراكمها الكاتب ويستطيع أن يخلق منها عالَما كاملا. هذه النوع أصعب من النوع الذي يتجه إلى الأحداث الكبيرة. وأقرا الصيني مويان. كما أني منبهر بكاتب جنوب أفريقي جون ماكسويل كويتزي، وروايتاه "العار" و"في انتظار البرابرة" قرأتهما للمرة الثالثة. وكذلك الجزء الأول لسيرفانتس، الذي أقرأه للمرة الرابعة، بترجمة ممتازة لعبد الرحمن بدوي.

ترجمة عبد الرحمن بدوي الممتازة تقودنا لسؤالك عن الفرق بين السالمي عربيّا، والسالمي مُترجَما؟

السالمي مترجَماً هو السالمي الذي يتوجه إلى الجمهور الفرنسي، لأن هؤلاء هم من يقرأون الترجمة، وإن كنت أعلم بوجود جمهور فرانكوفوني في المغرب العربي، أيضا. لكن من المفروض على التونسي أن يقرأني بالعربية. الاختلاف موجود، لأن اللغة ليست مجرد أداة تعبير. اللغة هي الفكر. إذ بمجرد أن تدخل في لغة معينة فأنت دخلت في إستراتيجية كاملة، الكل يتغير، المفاهيم والطريقة في التعامل مع العالم تتغير وتتغير علاقة المرء مع جسده. وليس غريبا أن يقول سيوران: "إننا لا نسكن بلدا، بل نسكن لغة". ولهذا فإني حين أقرأ رواياتي المنشورة بالفرنسية وقد راجعتُ ترجماتِها، وأنا مضطر لفعل ذلك، أشعر بأني أنا ولستُ أنا، في نفس الوقت. ثم أحيانا، أرى حدود اللغة العربية وثراءَهَا، في نفس الآن. والترجمة، بصيغة ما، هي اختبارٌ لطاقات اللغة العربية ومعرفة إلى أي حدّ يمكن أن تذهب. والمترجم الجيد حين يتوفر فهذا معناه أنه مبدع حقيقي، أي حين يلتقط إيقاعَ النصّ وموسيقاه الداخلية ورُوحَه.

كيف ترى المُنجَز الروائي العربي؟

إجمالاً، حققت الرواية العربية في العقود الأربعة الأخيرة قفزة كبيرة، في تقديري، وقطعت خطوات هامة جدا. صارت جريئة أكثر، وتنوعت كثيرا أساليبُها ورؤاها ومقارباتها للواقع، وأيضا تغيرت اللغة العربية وأصبحت أكثر التصاقا بالواقع وخرجت من إنشائيتها، ودخلت في ما أسميه "غبار الواقع". أصبحت أكثر التصاقا بالواقع من دون أن يعني أنها واقعية، لأن من يكتب عن الواقع ليس بالضرورة واقعيّا. ولأن الواقعية هي أسلوبٌ مَا لرؤية الواقع، الكل يكتب عن الواقع، بمن فيهم السرياليون والتجريبيون وغيرهم، ولكن كلّ بطريقته. لكن كيف نقارب هذا الواقع وكيف نتمثّله وكيف نمثّله، هذا هو السؤال. وحداثة النص تأتي من عتمته ومن أحشائه، فيما الكاتب العربي، إجمالا، لا يحكي سوى عن الخارجي، أي عن بنية الرواية وعن تعدد الضمائر وغياب الراوي العليم وكسر سير السرد والخلط بين الأزمنة وأشياء أخرى. وأعطيك مثالا بيكيت الذي تحس في روايته بوجود حكاية بسيطة، ولكن بما أن رؤيتَه وفلسفتَه عن العالم حداثية تَظهَر الحداثة في رواياته، دون لجوء إلى تكسير الزمن أو إلى حيل أخرى. بصراحة، ما هو منجز "الرواية الجديدة" في فرنسا، التي قتلها لوكليزيو؟ الفرنسيون تعجبهم الموضات الأدبية، وقرأنا أخيرا ما كتبوه عن أمبرتو إيكو، الذي لا أعتبره، شخصيا، روائيا جيدا. هو باحث كبير ومنظّر كبير في النقد، ذكيّ وعلاّمة، كتب رواية "اسم الوردة"، وهي جميلة، لكنها تظلّ في النهاية رواية شعبية. الروائي الحقيقي الذي طوّر الرواية هو إيتالو كالفينو ومورافيا ودو لوكا.

تحدثنا عن المنجز الروائي العربي، ولكن ألا تتفق معي أن الرواية العربية ينقصُها جمهور؟ أعتقد أنه في السنوات الأخيرة بدأت الرواية العربية انتشارا، خصوصا مع ظهور جوائز كثيرة تخص الرواية العربية، ساهمت في تسويقها. وأنت تعرف أن الحاصلين على جوائز عربية مهمة يبيعون عشرات الآلاف من النسخ، بسهولة، وهذا شيء جيد في ظل مجتمع عربي لا يقرأ كثيرا، ولا تزال نسبة الأمية عالية فيه. لقد أصبح الجمهور العربي يقرأ، الآن، جيدا، وخاصة في بلدان الخليج العربي. ولكنه انتشارٌ يظلّ بسيطا إذا قُورِن بحال الرواية في الغرب، لأنك تعرف أن أي رواية تنجح قليلا، في الغرب، تصل مبيعاتُها إلى ثلاثين ألف نسخة فما فوق. ولا ننكر أن جائزة البوكر أفادت الرواية العربية.

سؤال أخير عن جديدك...

لديّ رواية ستصدر قريبا عن دار الآداب، بعنوان "بَكَارة"، وهي تنتمي للنّوع الذي تحدثنا عنه، أي الانطلاق من حدث صغير للوصول إلى بناء عالَم روائي، ولها علاقة بالثورة التونسية. ولأول مرة أعالج الثورة التونسية، ولكن بمقاربة غير مباشرة. أي الانطلاق من موضوع البكارة الصغير من أجل التطرق إلى حدث تاريخي كبير كالثورة التونسية.

تسلل الأنا إلى النص

أنا أومن بأن ذاتي موجودة في كل رواياتي. ولا يستطيع الكاتب أن يُقصي ذاتَه من الرواية، لأن الأنا تتسلل، بأشكال مختلفة، إلى الرواية رغم أنفك. أحيانا نلح على ذلك فنَميل إلى السيرة الذاتية أو التخييل الذاتي، وأحيانا نقمع ذلك، ولكن رغم كل شيء، فأنا موجودٌ في كل رواياتي. وأنا أعترف لك بأني بصدد كتابة رواية، ليست الرواية التي ستصدر قريبا عن دار الآداب، وفيها حضور كبير لأناي، أكثر مما ورد في رواياتي السابقة، وتستطيع إلى حد ما أن تقول إنها قريبةٌ من التخييل الذاتي. وأنا في هذا الصدد أكشف عن محبة كبيرة تجاه الروائية الرائعة آني إيرنو. فهي تكتب روايات قصيرة ولكنها عميقة، وفيها حمولة انفعالية كبيرة. كما أنها تكتب على طريقة مارغريت دوراس التي تعجبني رواياتها، أي الانطلاق من حدث صغير ثم نسج رواية من حوله من أجل خلق المعنى. كيف أستطيع أن أخلق شيئا مُقنعا وأبني عالَماً من أشياء تبدو بسيطة وهي ليست كذلك؟ الفنان الحقيقي حين تقع عينُهُ على البسيط لا يعود بسيطا. انظر إلى نصوص خوليو كورتزار القصصية. إيرنو ودوراس وكورتزار وكارفر، هؤلاء إذن، هم عشيرتي من الكتاب.

باختصار

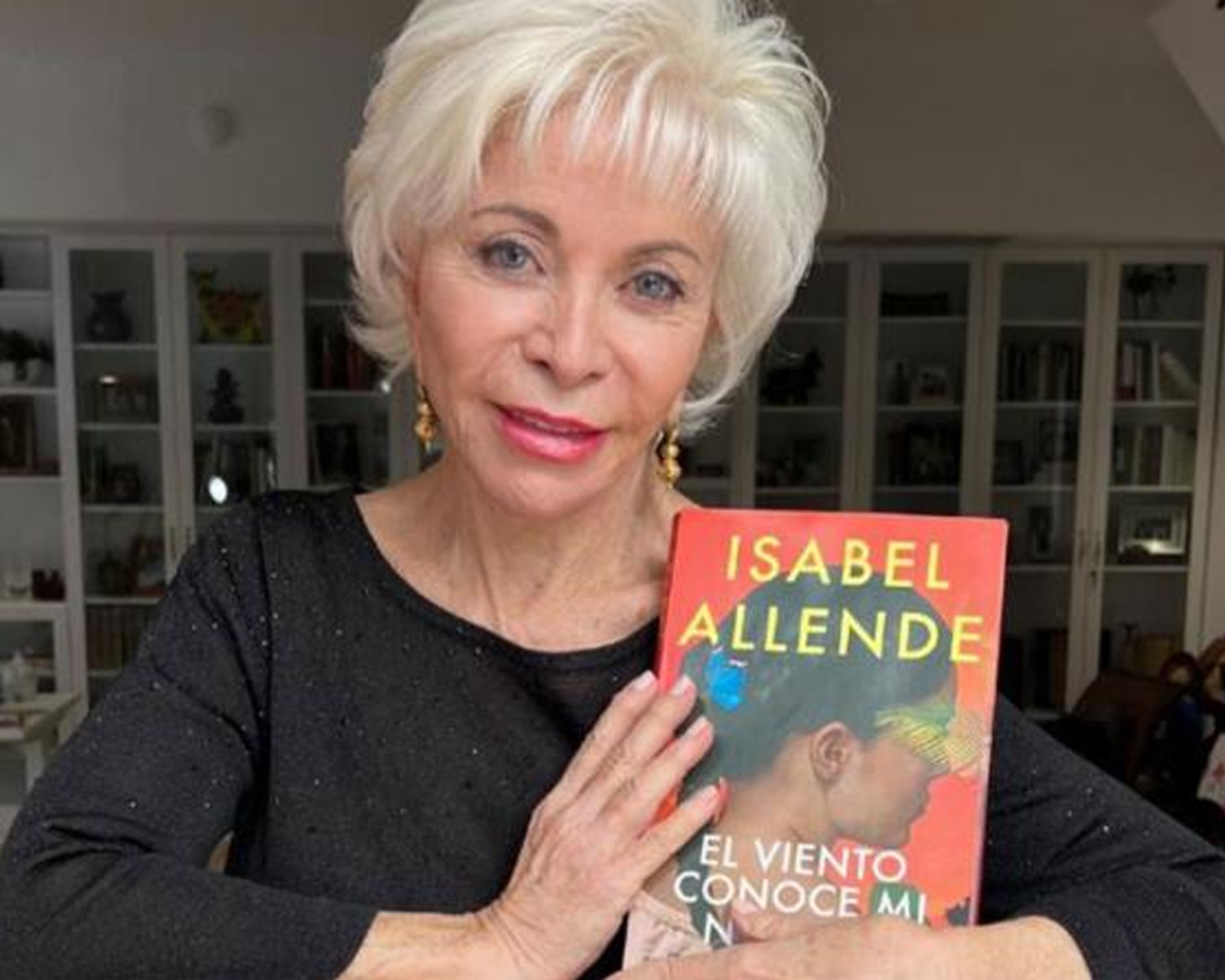

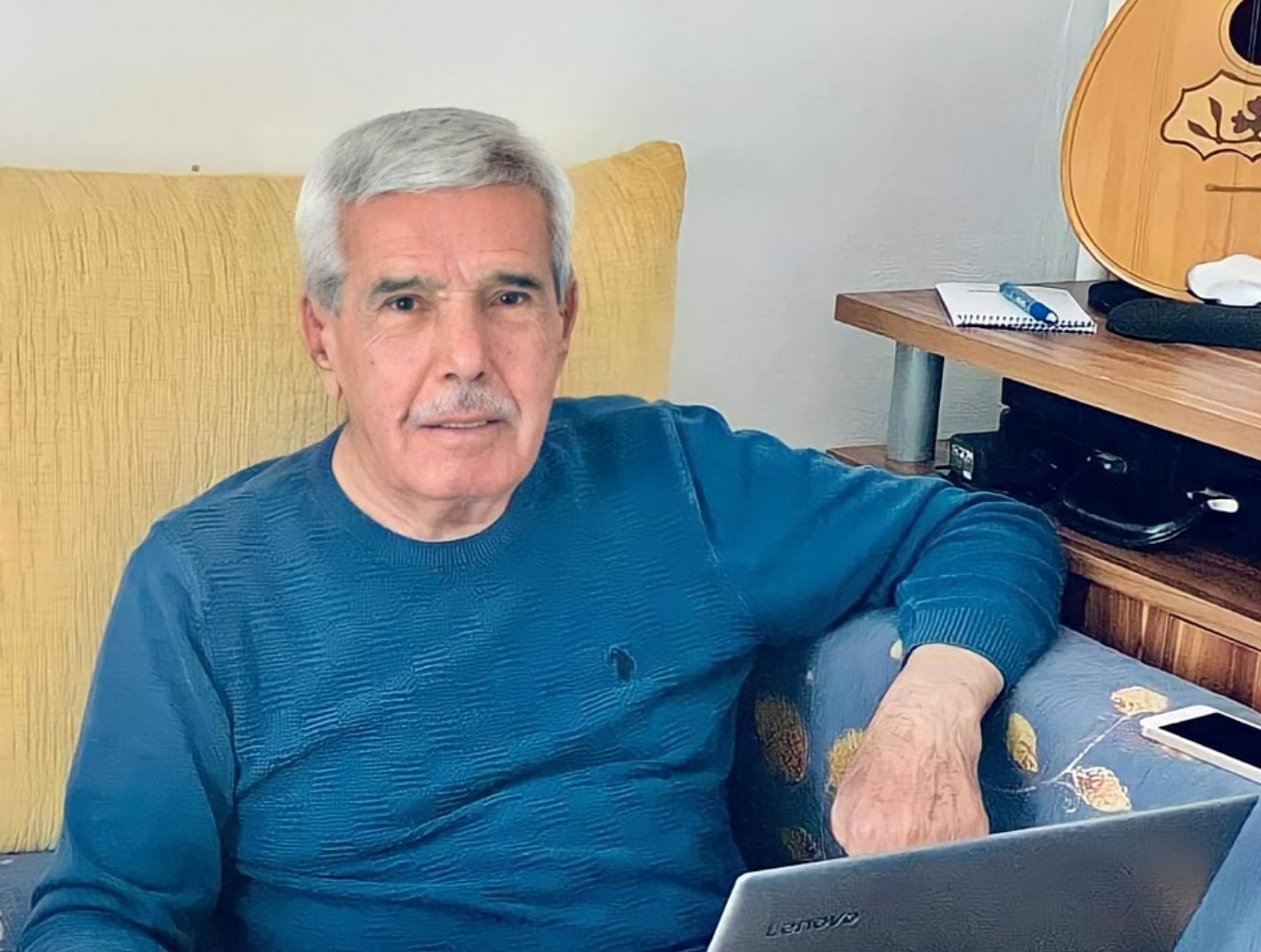

الحبيب السالمي، من مواليد العلا بتونس، يقيم في باريس منذ سنة 1985 ويعتبر أحد أهم وجوه الرواية التونسية خلال الثلاثين سنة الماضية. ...... روايتاه روائح ماري كلير ونساء البساتين، كانتا ضمن القائمة النهائية للروايات الست المرشحة للجائزة العالمية للرواية العربية سنة 2009 وسنة 2012. ..... ترجمت أعماله إلى عدة لغات أجنبية، كالإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية. ومن أعماله القصصية "امرأة الساعات الأربع" و"مدن الرجل المهاجر". ترجم "مديح الظل" لجونيشيرو تانيزاكي، وصدرت عن دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1988.

عن صحيفة العربي الجديد

0 تعليقات