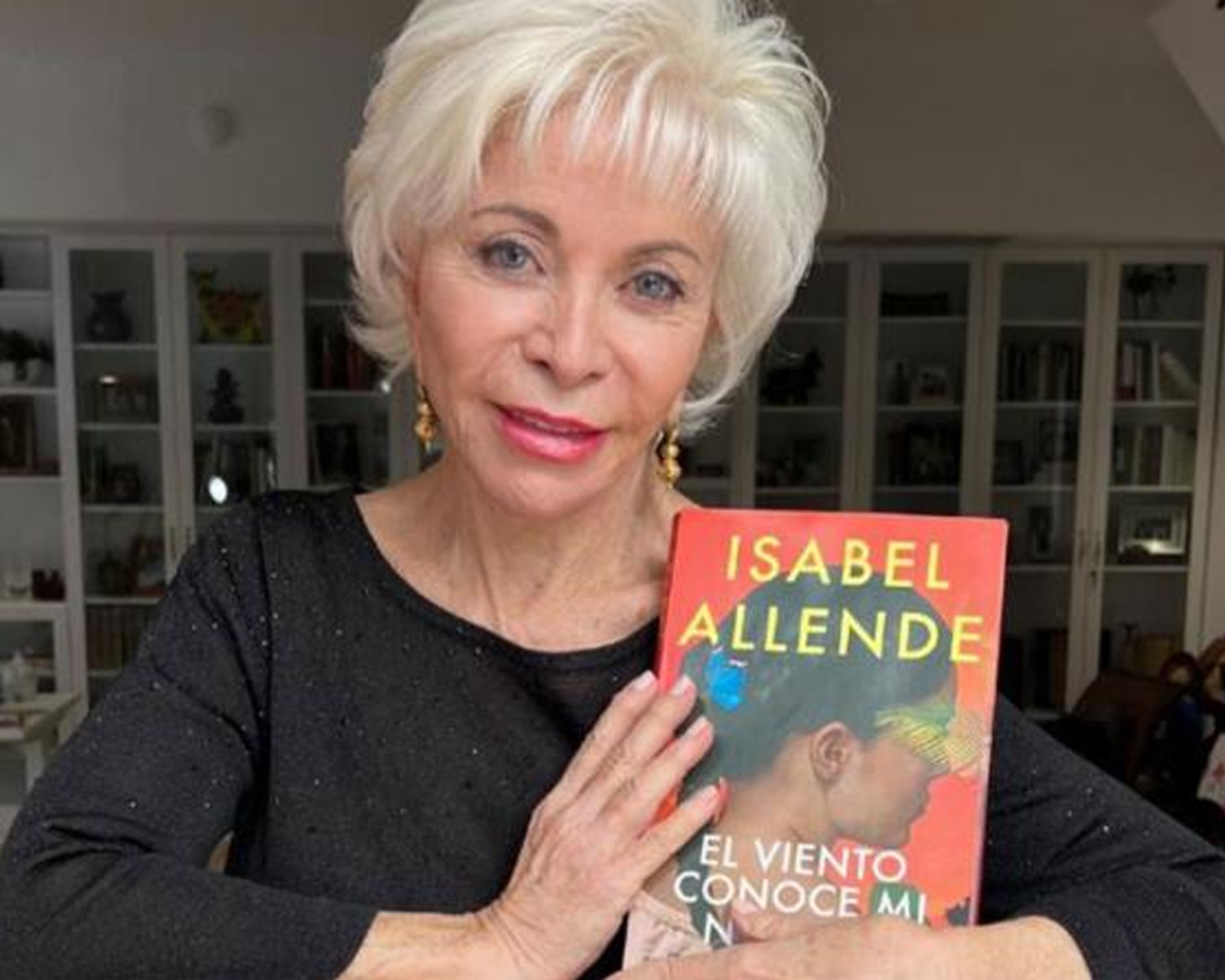

رؤى الصغير: الكتابة نوع بديل من التأريخ

القراءة والكتابة والإبداع نبراس ودرع صلب يواجه به الكاتب قساوة الأيام وتقلبات الحياة. هذا الكاتب المدفوع إلى حب الناس البسطاء ومساعدة الفئات المهمشة والفقيرة والمظلومين الذين ينتصر إليهم ويشهر أصواتهم بقلمه عاليا ليعرف بقضاياهم العادلة، ويمنحهم بطريقة أو بأخرى جمالية فنه. الكاتبة التونسية الشابة رؤى الصغير آمنت بالعمل الجمعياتي واندمجت فيه منذ الصغر، وظلت مناصرة للمهمشين الذين يغفلهم العالم المضطرب ويظلمهم حتى، لذلك اختارت أن تكتبهم. “العرب” التقت الكاتبة وكان لنا معها هذا الحوار.

رؤى الصغير هي قصة نجاح كاتبة شابة تونسية. بل هي اختصار لقصة نجاح الشباب التونسي والعربي الذي يؤمن بالعمل والاجتهاد والعلم والخلق ومساعدة الآخرين في صمت. وخاصة نجاح روايتها الأولى “ذاكرة الرصيف” الصادرة عن دار الساقي للنشر، والتي حصلت بها على جائزة “الإبداع الأدبي” من مؤسسة الفكر العربي لسنة 2015. درست رؤى الصغير العلوم السياسية في الجامعة الأميركية ببيروت، وعملت مستشارة للتنمية السياسية، وشاركت في الكثير من المؤتمرات السياسية والثقافية العربية والدولية، ومثلث تونس في منتدى عالمي للشاعرات. وهي ناشطة متميزة في المجتمع المدني، وعضو في برلمان الشباب التونسي، ومنظمات النهوض بالفئات الفقيرة والمهمشة.

تسييس الجوائز

حول روايتها “ذاكرة الرصيف” التي تروي في ستة عشر فصلا قصة شاب متشرد يعيش غربة اجتماعية ونفسية عميقة ويحاول إعلاء هذه الغربة بكتابة رسائل وهمية لحبيبته التي هجرته منذ سنوات، وحول جائزة الإبداع الأدبي التي تحصلت عليها أخيرا، كان لنا هذا اللقاء مع الكاتبة رؤى الصغير الذي تفرع إلى عدّة قضايا أخرى ثقافية واجتماعية وشبابية.

عن جائزة “الإبداع الأدبي” التي نالتها عام 2015، عن روايتها “ذاكرة الرصيف” تقول رؤى الصغير: اجتاحني فرح غامر لدى ترشيح دار السّاقي روايتي للجائزة، بعد أن أتيتها فتاة في الثالثة والعشرين، لا تحمل سوى قلمها.

عندما راجعت تاريخ الفائزين بجائزة الفكر العربي في دوراتها السابقة، استبعدت أن يطالني الشّرف، نظرا إلى كوني مبتدئة في عالم من العمالقة والأيقونات الأدبيّة. سعدت بهذا الاعتراف باجتهادي وبهذه الثّقة التي مُنحتها. وأعتبر هذه الجائزة مسؤولية أدبيّة وإنسانيّة. تضيف: هـذا النجـاح ليس فرديا. تتويجي بهذه الجائزة، كـأول تونسية وأصغـر روائيّـة، دليل على أن وطننا العربي الكبيـر بمقـدوره أن يحتضن أبناء جيلي والأجيال القادمة الذين يعملون من أجل ضمائرهم وتـاريخهـم، ومستقبلهـم المشتـرك. تتويـج امرأة مـن جيلي كذلك هـو لفحـة أمـل في أن شبـابنا يسترد البعض مـن أنفاس الثّورة.

لكن الكاتبة ترى من جهة أخرى أن البعض من الجوائز مسيس، رغم وجود جوائز تحتفظ باستقلاليتها التي تستمدّ منها شرعيتها. وتلفت الصغير إلى أن تسييس الجوائز الأدبية شبيه بعمليّة انتحار اجتماعي تقوم به المؤسّسة المقدّمة للجائزة، لتجعل من هذه الجائزة مهزلة تستخفّ بعقول القراء. إذ عاجلا أم آجلا، يكون القارئ هو المعيار الأكثر مصداقيّة في شعبيّة عمل أدبي، وطول مدى حياته. لذلك نرى من الأعمال الأدبية ما خلد ولم تعترف به أية مؤسسة، فمن الأعمال ما انتهت صلاحيته رغم حصوله على العديد من الجوائز. تقول ضيفتنا: ما يمكنني قوله عن جائزة مؤسّسة الفكر العربي، إنّ الكاتب لا يرشّح نفسه، بل تقوم مؤسّسة حكومية أو مدنيّة بترشيح عمله. ويتمّ انتقاء العمل في كنف السّرّية من طرف لجنة مختصّة تتجدّد في كلّ دورة حسب معايير شفّافة بالإمكان للجميع الاطّلاع عليها.

وتضيف: أمّا عن النجاح السّريع، فهو مسؤولية كما ذكرت سابقا. وهو كذلك جميل من منظور أنه يتحدى كليشيهات الفئات العمريّة والمواريث التي تجعلنا نحتفل بعمل ما بعد وفاة صاحبه. نجاح روايتي الأولى هو دعوة لكي نحتفل بيومنا هذا، بشبابنا، بحاضرنا، وألّا ندع تخوفاتنا والتزامنا ببروتوكولات معيّنة تمنعنا من إيفاء كلّ صاحب حق حقه.

تأريخ بديل

روايتها “ذاكرة الرصيف” التي تعدّ ملخصة لأمثولة الشاب المتشرد محمد الذي يقبع في قاع المجتمع ويعيش تحت سور متداع للسقوط وهمّه الوحيد في كامل الرواية هو كتابة رسائل غرامية لحبيبته أسيل التي هجرته منذ سنوات، فهل كانت الرواية إعادة كتابة واستبطان لواقع الشباب العربي وما يعيشه من بطالة وتشرد وجوع واغتراب نفسي واجتماعي وثقافي خاصة؟ تقول رؤى الصغير: لقد تفاديت الإشارات الواضحة والصريحة إلى الربيع العربي، وذلك خجلا منّي وامتناعا عن الركـوب على أحـداث الثورة.

تضيف: كما أنني أرى أن التّسييس المفتعل للأدب، وتجميل السياسة، لا يعود بالخير على مجتمعاتنا، التي تخلط المجالات الفنّية بالسيّاسيّة، ولا ترى فيها تناقضا أو تضاربا. لكنني لا أستطيع نفي أن أكون قد تناولت موضوع تهميش شبابنا وفقرائنا، من تجربتي المعيشة الشّخصية التي تنتمي إلى هذا الزّمن، زمن الثورات العربية. “ذاكرة الرّصيف” هي رحلة تشرّد وغربة. تتناول الرّواية التّغييب بأنواعه، سواء الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، أو الدّيني. وهي حكايات تتمّ بالحياة، أي أن اليتم الفعليّ لم يكن ضروريا لشخصيات الرواية لكي تعيش مغتربة ومهمشة على أرض الوطن.

عن غاية ورمزية وأبعاد التناقض العجيب والمؤلم الذي تطرقت إليه الرواية، بين شباب تحت السور المثقف والمناضل والمتفائل زمن الاستعمار وشباب اليوم العاجز أمام مصيره وقدره البائس، تقول الصغير: هذا التّناقض مقصود، إذ للأسف، نجد الكثير من أشباه المثقّفين في يومنا هذا، ينظّرون لقضايا لا يفهمونها تماما، بعلويّة أخلاقيّة، قائمة على إلغاء الآخر وإقصاء من لم يسعفه الحظّ ولم ينصفه التاريخ. أي أنّ العديد من مثقفينا، ينعزلون في أبراجهم العاجيّة، وينظرون نظرة دونيّة إلى هؤلاء الذين يحاولون إنقاذهم. أنا أؤمن بدور المثقّف العضوي، أؤمن بأهمية التجربة المعيشة المكثّفة، وهي التجربة المغيبة عادة.

تتابع: أما بالنسبة إلى التناقض بين وضع تونس الثقافي السابق، أدباء تحت السّور وبين شباب اليوم، فالأمر ليس بغريب. يولد الأدب والفنّ من تجارب صراع ونضال. وأبناء أوطاننا الذّين عاشوا تحت الرّقابة والقهر والكبت، وفي ظلّ الحزب الواحد واللّون الواحد والطعم الواحد، وغياب القضايا الوطنية نظرا إلى العجز، لم يتمكّنوا من إنتاج الزخم الفني والإبداعي بقدر ما أنتجه كتابنا وقت الاستعمار. إذا تذكّرنا مثلا ألمانيا النازية والأموال الطائلة التي سكبتها في مجال السينما خاصّة، نرى أن العقل ذا الصّبغة الدكتاتورية الواحدة، لا يستطيع إنتاج الفنّ.

ترى ضيفتنا أنّ الكتابة هي نوع بديل من التأريخ. هكذا مثلا، بدل قراءة كتب التّاريخ المدرسية المدعومة من الحكومات وخطّها التحريري، وفي رأيها، بإمكاننا قراءة الأدب الذي يتناول نفس الحقبة التاريخية من خلال تجارب معيشية فردية وجماعية يومية. تكون الرواية الأدبية أكثر التزاما بالواقع من الكتب المدرسية، إذ أنها لا تنظر ولا تحاضر ولا تمنح، بل تعيد تركيب بيئة معينة بإمكان القارئ أن يتفاعل معها ويعيش مع شخصيّاتها.

عن صحيفة العرب

0 تعليقات