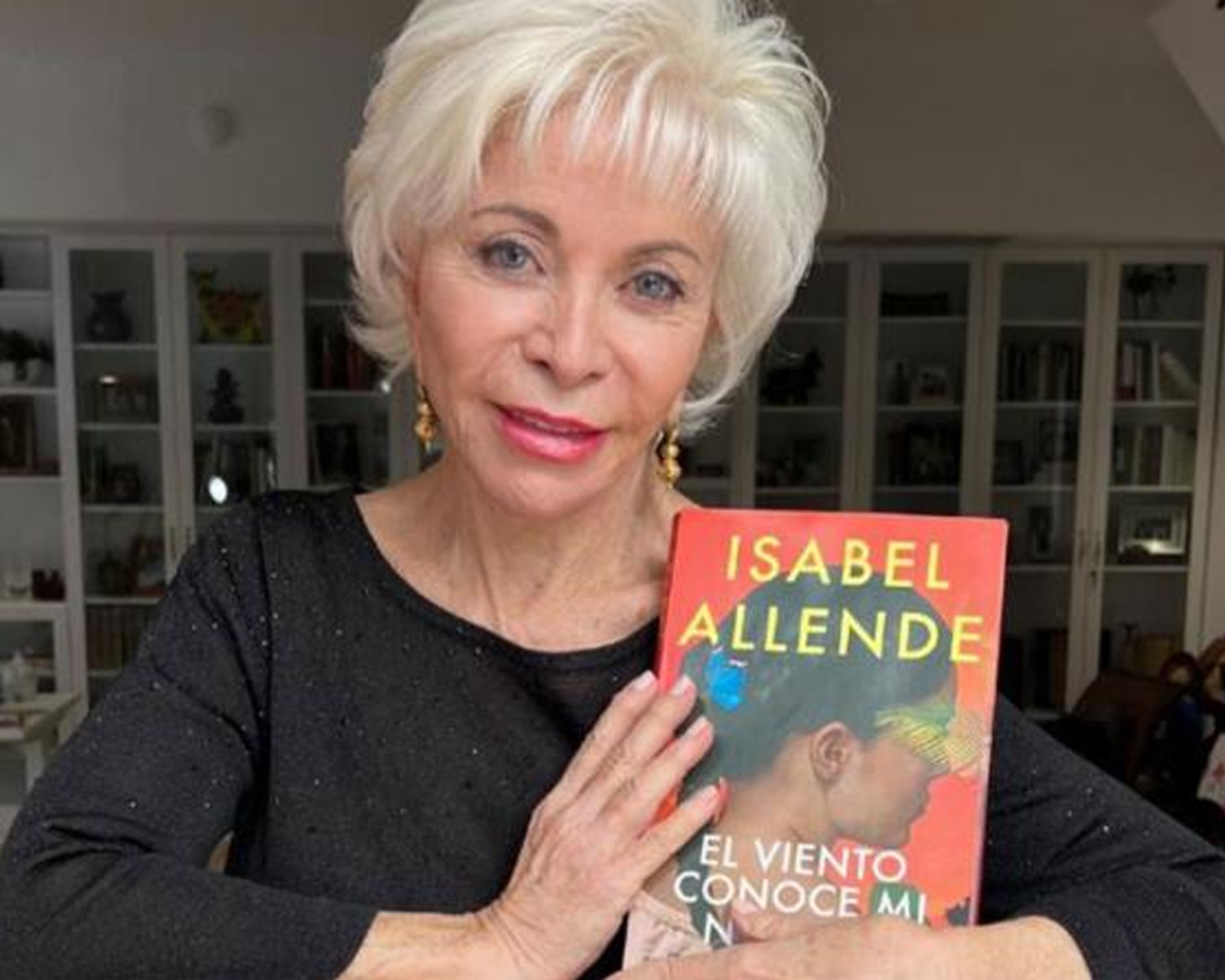

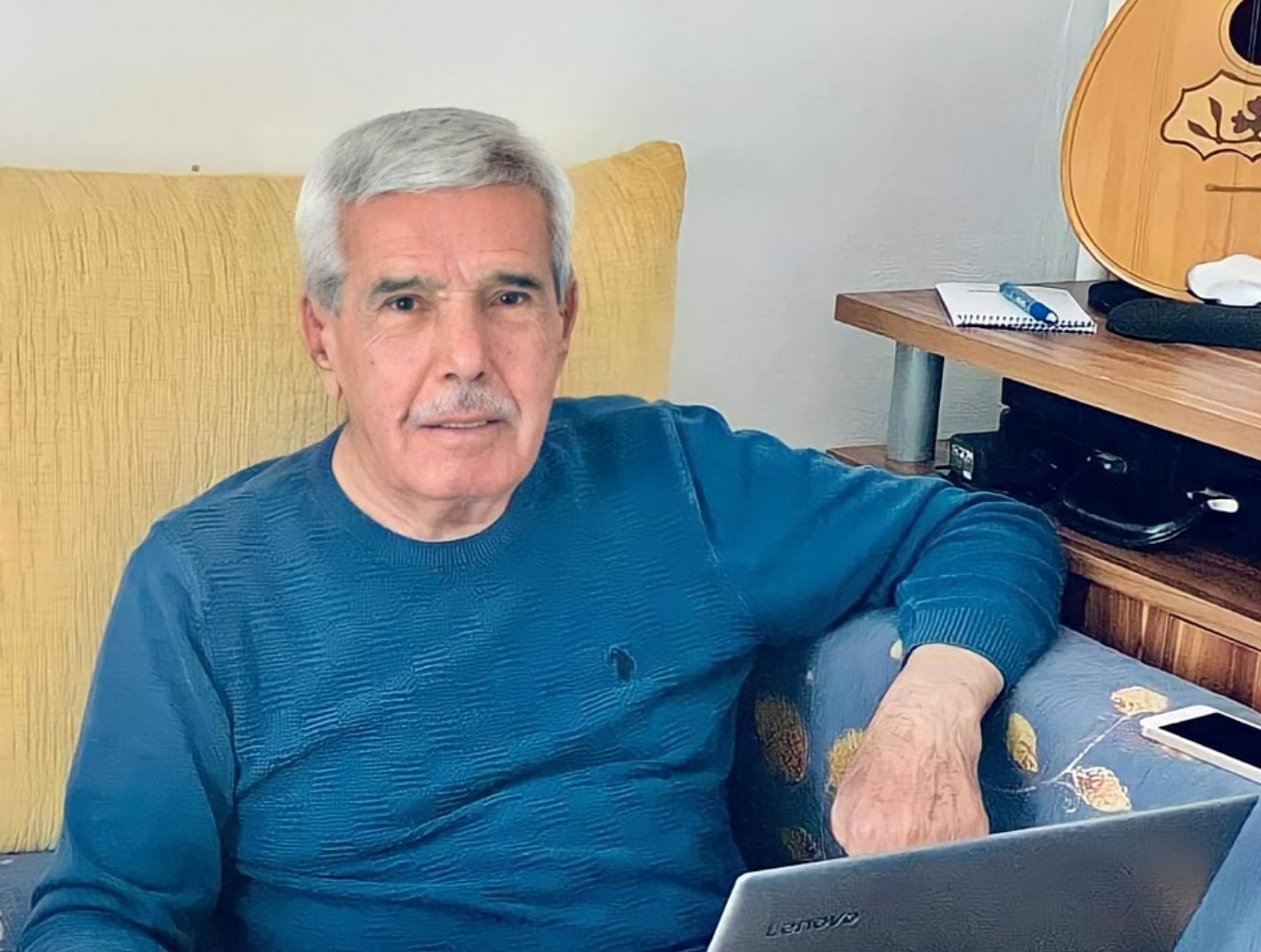

الروائي حسن داوود في حواره لـ"البوابة": "عزازيل" لا تستحق "البوكر".. و"عمارة يعقوبيان" مستنسخة

رواية يوسف زيدان «مسليّة» لكن بلا قيمة.. ولم أتوقع حصد الجائزة بسبب عنوان «لا طريق إلى الجنة».. وأفتقد هانى درويش بكل قوة

لا أعرف لماذا تذكرت بيت درويش «أشهد أننى حر وحى حين أُنسى» فور انتهاء لقائى معه، ففى الرابعة فجرًا ينساك العالم، وتنزل إلى ساحتك تمسك قلمك وتبدأ فى رسم الكلمات وصفَّها، فتكتشف أنه لا طريق إلى الجنة، إلا هذا العالم الخاص جدًا الموازى لواقع قد يشتعل حربًا فى وسط مملكة الطوائف، إنه الكاتب والروائى اللبنانى حسن داوود الفائز بجائزة نجيب محفوظ التابعة للجامعة الأمريكية عن روايته «لا طريق إلى الجنة». التقت «البوابة» بالروائى حسن داوود الذى تحدث عن هواجس وأبطال عالمه الروائى الخاص، وقال إن الجوائز بالنسبة له ليست معيار قيمة فى الأساس، وأنها مرتبطة بمستوى العلاقات الخاصة بين الناشرين والكتاب مع لجان التحكيم، وهو أمر يصعب عليه كفنان. رواية «عزازيل» بالنسبة له لا تؤسس إلى بناء روائى جديد، وبالتالى فهى لا تستحق أن تذكر فى تاريخ الرواية العربية، لا أن تخلد فى الذاكرة بجائزة، مستنكرًا معاملة زيدان وتفتيشه عن أزمات مر بها التاريخ المسيحى، متناسيا مشاكل أهم فى التاريخ الإسلامى، ومن الممكن أن يكون السبب فى ذلك إحساسه بالخوف المسبق نتيجة الحرب التى دارت رحاها لمدة ٢١ عامًا بسبب حرب طائفية، لم تنته، ولكن فى الآخر تظل «عزازيل» بالنسبة له سردا مسليا لا أكثر. ويشرد قليلا ويتذكر داوود، أنه فى مرة تقابل مع الألمانى هارتمونت فندرتش، وكان عضوا بلجنة البوكر العربية فى دورتها الثانية عام ٢٠٠٩، والتى منحت «عزازيل» جائزة البوكر، وعاتبه على منح اللجنة الجائزة لهذه الرواية، ولكن رده عليه أن «عزازيل» رواية عظيمة، فتخلى عنه، ولكن هذا بالنسبة له يؤكد ما يعرفه عن طريقة منح الجوائز، على الرغم من أرقامها الفلكية التى تمُنح للكاتب، وربما ما يحرسه من فتنة الجوائز عمله كصحفى فى بيروت، وهو الذى يؤمن له دخلا كبيرا. ولكن للجائزة فرحة كبيرة خاصة حين يتم اقترانها باسم العربى الوحيد الحائز على نوبل الآداب نجيب محفوظ، فكشف داوود فرحًا عن سر حول «لا طريق إلى الجنّة»، وهو أنه كتبها قبل ١٢ عاما وأثناء رحلته فى باريس فقد المخطوطة الأصلية والوحيدة، ولكنه كان يمتلك إصرارًا كبيرًا على إعادة كتابتها مرة أخرى، وكان متخوفًا أيضًا من المشاركة بها فى زمن الإخوان. الكتابة بالنسبة له لها طقوس خاصة جدًا، فرضتها عليه الحرب، ففى الساعة السادسة مساءً تبدأ المدفعية فى ضرب طلقاتها المستعرة وتتوقف فى الثامنة أو التاسعة، وفى هاتين الساعتين يكون قد استنزف كليًا، ولا ملجأ إلا النوم، فيستيقظ فى الرابعة صباحًا يبدأ فى الكتابة حين ينساه العالم للحظات، فكتب فيها «مئة وثمانون غروباً»، «لا طريق إلى الجنة»، «أيام زائدة»، «نقّل فؤادك»، «كلمن»، «لعب حى البياض»، «روض الحياة المحزون»، «زمن الأوتماتيك»، و«بناية ماتيلد». خلد فيها كل أبطاله وقلقه تجاه العالم، ولم يؤلمه استنساخ روايته «بناية ماتيلد»، وتحويرها إلى «عمارة يعقوبيان»، يتوقف قليلا عن السرد ويتذكر ناشره الفرنسى حين سأله: هل استأذنك علاء الأسوانى فى الاسم أيضًا!، الفكرة ملك للجميع فى النهاية»، وهى عن عقار يسكنه أناس مختلفون يتقاطعون معا فى المصائر، التى فرضتها الحرب فى لبنان، كما فرضتها الظروف فى القاهرة، ولكن يعقوبيان ليست أكثر من مسلسل تليفزيونى لطيف، يختلف فى البناء الروائى، فـ«بناية ماتيلد»، كان المكان فيها هو البطل الرئيسى، فالعمارة والأبواب الشبابيك لمحات فنية كتبت فى الرواية، توقف عندها المهتمون بفنون العمارة والهندسة، «بناية ماتيلد» هو المكان الذى عاش فيه حسن داوود فى بيروت حين هاجر من الضيعة جنوب لبنان، وكانت الحرب تغير المصائر. يتذكر هجرته الأولى من الضيعة فى جنوب لبنان، وكانت بالنسبة له هجرة مبكرة نسبة إلى من هاجروا من «الضيعة»، فأصبح نصفه ريفيا ونصفه مدنيا لفترة كبيرة، وكانت أسرته المكونة من أب وأم وتسعة أخوة يتراوحون ما بين الفقر حينًا والستر حينًا، حال كل الطبقات المتوسطة، فتح والده فرنا للخبز، عمل به أخوته عدا هو، الذى كان له اهتمامات أخرى، خلد الفرن فى روايته «زمن الأوتماتيك»، بعد زيارته المتقطعة للفرن، الذى عرضه للاتصال بالناس سكان شارع بلاس ببيروت نسبة إلى دانيال بلاس الذى أسس الجامعة الأمريكية ببيروت، تعامل فى هذا الشارع مع الهنود والعرب والباكستانيين، وكتب هذا الكتاب عنهم. حفظ الشعر وهو طفل صغير، وكان السبب فى وجود أول كتاب غير القرآن فى المنزل ويتذكره، كان عنوانه «بين بين» لطه حسين، اشتراه ولكنه لم يكن مناسبًا لسنه وقتها وقرأه ولم يفهم منه شيئا، كان الوحيد الذى أكمل تعليمه، من بين أخوته، لأن الفرن يحتاج إلى أيدى عاملة، وهو ما تكفل به الأخوة. حفظ كتبا كاملة لبدر شاكر السياب، والأخطل الصغير، والمتنبى وعمره ١٥ عاما، وكان أصدقاؤه يسألونه ماذا تفعل بهذا الشعر الذى تحفظه هل ستبيعه؟ فيضحك وهو لا يعلم ما الذى سوف يفعله بالشعر، كان صبيًا صغيرًا وقتها. بألم شديد يتذكر الحرب، ويقول: كان لا بد لهذا المجتمع أن ينفجر بحرب تستمر لأكثر من ٢٠ عاما، منذ عام ١٩٦٩ والمجتمع اللبنانى يظهر للعيان بأنه لن يستمر طويلا، وهو فى الأساس مجتمع طائفى، كل من مر عليه حكمه، سوريا استطاعت أن تحتلنا، وكذلك الفلسطينيون احتلونا، حين قال ياسر عرفات مقولته الشهيرة «أنا حكمت لبنان»، كل من يمر علينا يلعب معنا بلعبة الطوائف، أذكر أن الفلسطينيين حين دخلوا بيروت قالوا إننا نناصر المسلمين ضد المسيحيين، فكونت الجماعات المسيحية ميليشيا مسلحة لتحارب الفلسطينيين، فانتفض المسلمون ليناصروا الفلسطينيين، إنها لعبة جهنمية جاهزة للانفجار فى أى وقت داخل لبنان، أذكر حينها أنى كنت ضمن الحزب الشيوعى فى لبنان وتحدثت مع قائد الحزب حينها وأعلنت تحفظى على ما يحدث فى لبنان من حرب أهلية تعصف بالأهالى، معترضًا على قتل اللبنانى للمواطن اللبنانى وقدمت استقالتى سنة ١٩٧٨ حين أبلغنى أن السياسة دفعتنا إلى ذلك. فى رأيه الشخصى أن ما يدفعك لكتابة الرواية، هو تغير المسارات وهو ما تفعله الحرب، وتجعل الناس يتحولون تحولا جذريًا، وتختلف أوصافهم على ما اعتادوا عليه، حيث يحل الخوف والرعب والاختباء، مكان الهدوء والاستقرار، وذكر «أبره» الذى كان من أغنى الرجال قبل الحرب فتحول إلى عامل فى فرن والده بعد الحرب، إضافة إلى عمته التى تحولت إلى كبيرة العمارة، بعد أن كانت دون مكانة الجيران الاجتماعية، حدث هذا بعد أن حكم المنطقة المسلمون، هذا التحول هو أساس الرواية، حيث تتبدل المصائر، فالحرب تخلق مصائر الأشخاص، وحتى الآن هناك الكثير من الكتاب اللبنانيين لم يستطيعوا الخروج من الكتابات عن الحرب، لأن الشخصيات تتغير وجوهها. الرواية تعمل فى الأساس على تبدل المصائر، والوضع الآن فى لبنان ثابت، إرهاصات الحرب تحل علينا بين الحين والآخر، لا يوجد فى لبنان زمن فاصل بين مصير وآخر، لبنان لم تضع فيه الحرب أوزارها بعد، ونحن فى منطقة وسط بين السلم والحرب، شعورك الدائم أن هناك سلاما ولكن الحرب قد تطل بوجهها القبيح علينا مرة أخرى، وعلى سبيل المثال حين انهدم جدار برلين، كان من الواضح أن هناك زمنا انتهى، وسوف يأتى زمن جديد على ألمانيا.. ففى لبنان لا يوجد خط فاصل بين زمنين. وأنا عمرى ٢٢ عامًا كنت أسأل نفسى كيف تُكتب الرواية دون أن يكون هناك انعطاف جذرى لمصائر الأشخاص، وكتبت الرواية عام ١٩٨٢، بمنتصف الحرب. أحب الفتاة الأردنية «مي» ذات الأربعة عشر ربيعا، ولكنها سافرت إلى جنين بالأردن والتى أصابها الاجتياح الإسرائيلى فى ١٩٦٧، وسأل عنها كثيرًا ولم يعرف عنها شيئا، سافر إلى جنين بحثًا عنها ولكنها اختفت، لم يستطع حتى معرفة من يعرفونها، كل ما كان يعرفه أن «مي» هذه الفتاة الجميلة كانت تمر من هنا، فسكن فى الشارع ليل نهار، ولم يتحصل على نظرة منها، وما زال يبحث عنها، ولكنه يخشى رؤيتها الآن، بعد أن حفر الزمن أثره على تجاعيد الوجه، يضحك، «أشعر أنها ستصاب بخيبة أمل الآن، فأنا لست الصبى صاحب الخمسة عشر ربيعا، كما أننى سأصاب بخيبة أمل»، ولكن رفض أن يتركها عرضه للنسيان فآثر تخليدها فى رواية «نقل فؤادك»، والتى تحكى عن رحلة بحث متوهم عن الحبيبة الأولى. الجد أيضًا كان له نصيب من التخليد، الذى كان يملك أربعين حفيدا، كان يسكن بالضيعة، مات وعمره ١٠٤ أعوام، وكان رجلا عنيفا، ولد سنة ١٨٨٣ ومات ١٩٨٧، وكان رجلا من رجال القرن الماضى، قاسيا وعنيفا وطيبا فى نفس الوقت، بقوة إرادته وقدرته على المواجهة كان يخيف أهل البلد، وكنت أحبه لأنه كان طيبا معى لأقصى درجة ويحبنى دون سائر أحفاده، كان قوى الروح يرفض تغيرات الزمن وبصماته التى يلقيها على جسده الواهن. كنت أطلع عنده على الضيعة وأعيش معه وشاهدت كيف يعجز وراقبت روحه الجبارة، وكتبت عنه رواية «أيام زائدة»، وهى لا تحكى عن الموت والشيخوخة ولكنها كانت عن موت شخص بعينه، ومن أجل الرواية رفضت مشاهدة جدى وهو يموت. الرقابة بالنسبة له عصا ترفع فى وجه الفنون عامة، وقال: «هذه الأمة إذا لم تكف عن مسك العصا فى وجه الكتاب والسينما فهى لن تتطور أبدًا»، فالتطور الذى حدث فى الشعوب الأوروبية كان متزامنا مع حرية الإبداع، وعكس ذلك ستظل الأمة العربية خلف جميع الأمم. كما أن له رأيا خاصا جدًا فى الثورة المصرية، وما حدث فى مصر، وهو ليس ميلاد فكر جديد، ولكن هو أن الظروف خدمت فكرا جديدا بأن يعبر عن رأيه، فكانت ثورة يناير.. وأتيح لهذا الفكر أن يكون انتفاضة، وأنا أعرف عددا من الكتاب المصريين، وكان من بينهم صديقى الشاب هانى درويش الذى كان موته فاجعة، وكنت أرى فيه ما لا أراه فى أى شاب عربى آخر، كان يتابع بالتفاصيل، يعرف كل شيء عن القاهرة، وأنا لا أعرف كل شيء عن لبنان، وكنت أسأل نفسى يا ترى هل من الممكن أن أعلم كل شيء عن لبنان كما يعرف القاهرة هانى درويش هذه التفاضيل الدقيقة، أم هناك عامل السن، فهو يمتلك الوقت وأنا لا أملك هذا الجلد فى المتابعة، وما رأيته فى الثورة المصرية وجدته مع هانى فى عينيه، ورأيت ناس مثل هانى فى الميادين.

المصدر: البوابة نيوز

0 تعليقات