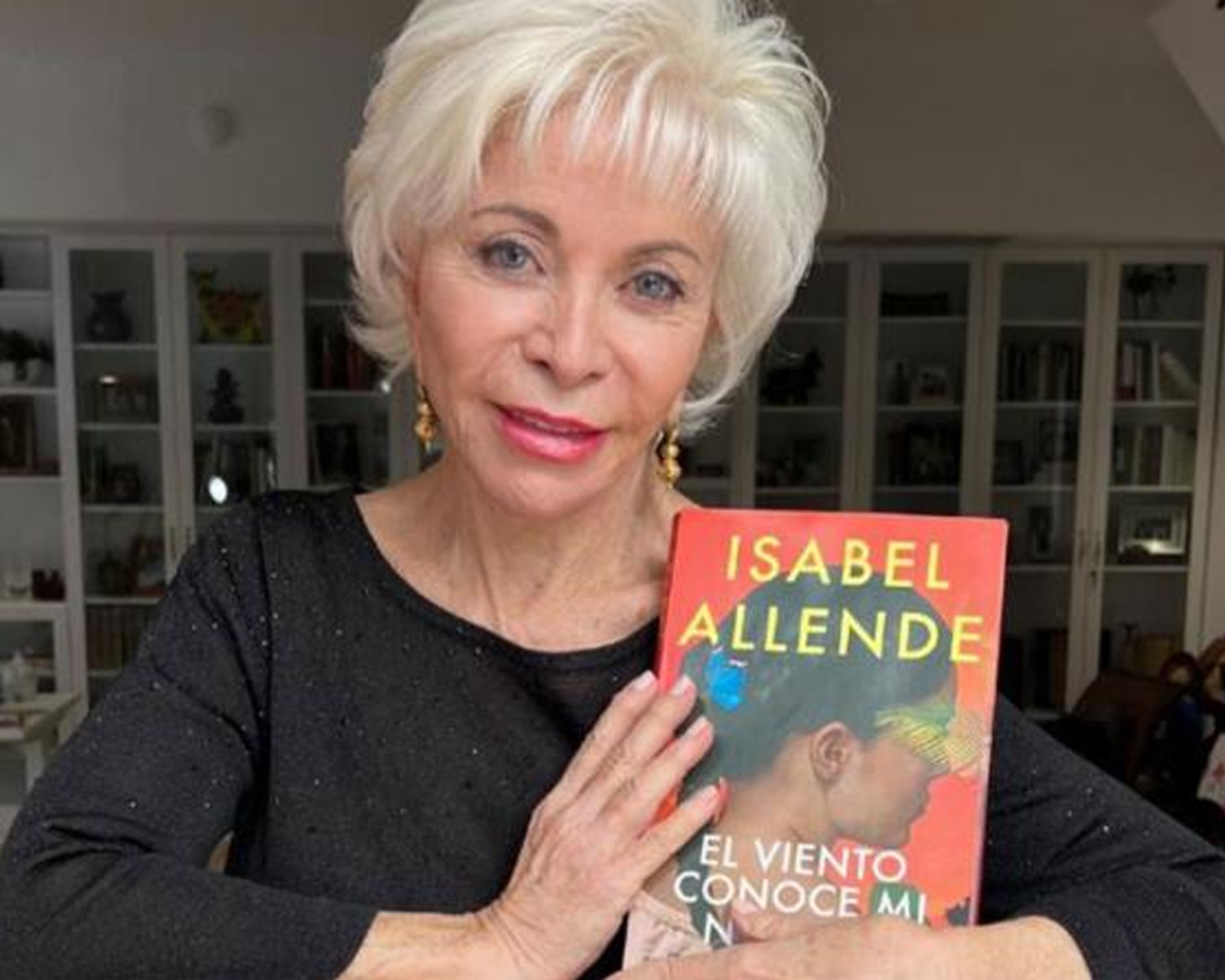

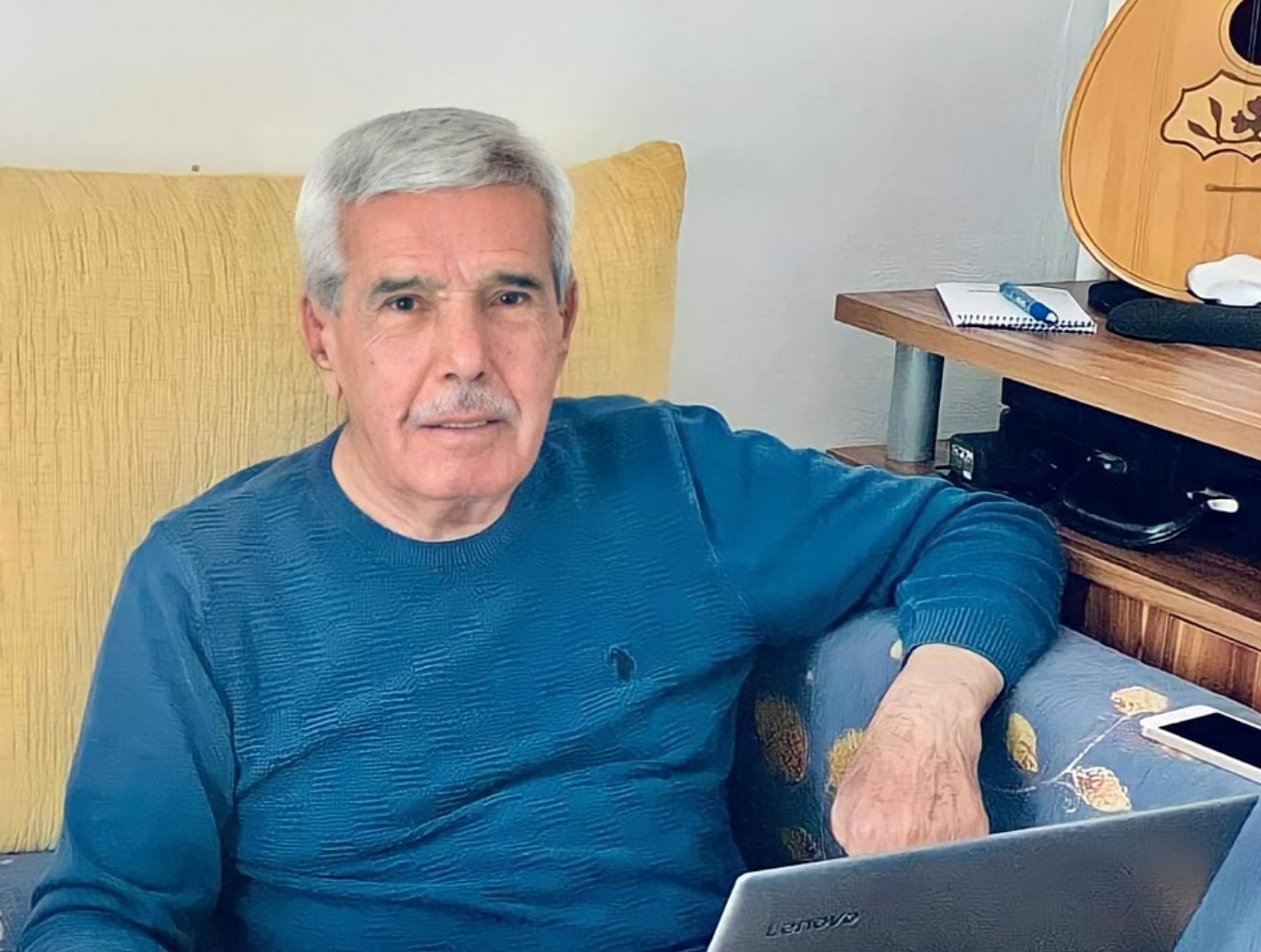

جبّور الدويهي: أُسقِطُ كلّ معارفي الأكاديمية فور شروعي في الكتابة

يكتــب الروائــي اللبنـاني جبــــّور الدويـــهي روايـة كل ثلاث سـنوات، (هذا إيقاعي: سنة لاختمار الفكرة، وسنتان للكتابة)، هكذا يقول صاحب «حَيّ الأمريكان».

نشر الدويهي كتابه الأوّل في العام 1990، كانت مجموعة قصصية «الموت بين الأهل نعاس»، وبعدها، لم يتوقَّف عن كتابة الروايات: «ريّا النهر»، «اعتدال الخريف»، «عين وردة»، «مطر حزيران»..

حاز الدويهي على جوائز عدّة، أهمّها وصول روايتيه: «حي الأمريكان»، و«مطر حزيران» إلى قوائم الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، كما تُرجِمت أعماله إلى لغات عدّة، منها الفرنسية، والإنجليزية.

ومؤخَّراً، وإلى جانب اشتغاله على نصّ روائي جديد، بدأ أستاذ علم السرد في مباشرة ورشة لكتابة الرواية، برعاية الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، رفقة عشرة روائيين عرب شبّان..

«الدوحة» التقت الدويهي في مدينة (إهدن) شمال لبنان، وهي مسقط رأسه، حيث كانت الورشة التي أشرف عليها الروائي اللبناني.

«حَيّ الأمريكان» هي رواية مكان في المقام الأول، فهل تؤمن بأن «الرواية الجيّدة جغرافيا روايةً جيِّدة»؟

- الكتابة طباع، وأنا طبعي مكانيّ جدّاً؛ بمعنى أن المكان، حيث تدور الأحداث، يجب أن يكون أليفاً بالنسبة إليّ، ومعروف؛ بمعنى أن أكون قد زرته، أعرف قياساته وشوارعه وطرقه الخلفية، عليّ- بوصفي كاتباً- أن أجعل المكان مرئياً، لا بالإسهاب في الوصف، إنما بمعرفتي بتفاصيل المكان وروحه..

«حَيّ الأمريكان» رواية مدينة (طرابلس) التي درست ودرّست فيها، مدينة لي فيها أصدقاء وحياة، واكتشفت أن ذلك المكان، مثلما أنه مركَّب اجتماعياً وهندسياً، يتكوَّن من ثلاثة حيّزات: الحَيّ القديم المملوكي، وفيه قلعة صليبية، وعلى يمينه الحَيّ البائس الفقير، وشماله صوب البحر الحَيّ الجديد. خرج سكّان الحَيّ القديم في الاتّجاهين: الأثرياء والميسورون صوب البحر، والفقراء والوافدون من القرى صوب الداخل.

تسمية «حَيّ الأمريكان» تشير إلى الحَيّ الفقير، لكن الرواية تتكلَّم عن المدينة كلّها.

هل يعني كلامك أن الكاتب لا يستطيع أن يكتب عن أمكنة لم يزرها، أو لا يعرفها، استناداً على القراءة والبحث حول تلك الأماكن؟

- هذا ينطبق عليّ أنا، على الأقلّ. لكن هناك من يكتب روايات عن أشياء وأماكن لم يَرَها، مثل روايات الخيال العلمي، والروايات التي تتناول حقبات تاريخية قديمة..

تنطلق عوالمك الروائية- عادةً- من حدث تاريخي، وتنسج حوله الحكايات، لماذا تختار هذا اللون بالذات؟

- الإطار الدائم لرواياتي- عادةً- يكون كذلك، إطار حدثي اجتماعي سياسي تاريخي، وهذه هي الطريقة الفرنسية التقليدية والتي تُسمى الرواية (الواقعية)، طبعاً، يضاف إليها كل ما اكتسبناه من فنون وجنون كتابية، أعقبت الحقبة الكلاسيكية (الفلوبيرتية)، مثلاً: «مدام بوفاري» تحدث في قرية متخيَّلة إلى جانب مدينة معروفة.

أما كيف يصل الواحد ليكتب هذا النوع من الروايات فلا أعرف، ربّما يتأتّى ذلك من ميول المرء، وثقافته، وخلفيّته اليسارية، وأن يكون طامحاً، في لحظة ما، لتغيير العالم الحقيقي، فيقوم بفعل ذلك على الورق.

بالعودة إلى «حَيّ الأمريكان»، نجد أن البطل (إسماعيل)، امتنع عن تفجير نفسه في المحمودية، بالعراق، بسبب طفل صغير، كيف حدث هذا الانعطاف في ذهنية شخص متطرِّف؟

- تخيَّلت مصائر الأبطال قبل أن أكتب الرواية، كان من غير الممكن أن أقبل كتابة رواية يفجِّر فيها الشخص الرئيسي نفسه، لم أنجح في تقبُّل مثل تلك الفكرة، فكنت مصمّماً، بشكل مسبَق، على منعه، لأن هناك ما يستحقّ الحياة، ولكن، أنا أعددت لهذا التردُّد وهذا الانكفاء، بأني جعلت من إسماعيل شخصاً غير مُعَدّ كفايةً، وأرسلته إلى العراق في وقت لم يكن قد اكتمل فيه تدريبه وتجنيده؛ لذلك أصيب، في الحاوية التي نقلته من العراق، بنوع من الأزمة والهذيان؛ وهذا يبرِّر تردُّده وتراجعه.

تقول إنك أعددت هيكلاً أوَّلياً لمسار الحكي في الرواية.. وماذا عن التفاعل والانحرافات التي تحدث في أثناء الكتابة؟

- ربَّما كانت بعض الأحداث ستتغيَّر، هذا وارد، لكني، في أثناء الاشتغال على مشروع ما، أتصرَّف مثل البنّاء الذي يشيّد الجدران: أمدّ خيطاً من أول الجدار إلى آخره، وأبني، بالقياس على ذلك، الخطّ أو الخيط. أنا أفعل ذلك، كان يجب أن يتضمّن العمل نقطة ضوء، هكذا فكَّرت، وأنا أكتب عن طرابلس، أن تمضي الأحداث عكس البرنامج الشائع: موت، وقتل، وعنف، وتفجير. جعلت البيئة الحاضنة- مثلاً- تفتخر بأمر مثل الاستشهاد، والناس يتباهون بقتلاهم، لكني لم أشأ أن أغلق الباب نهائياً.

تناولت (مجزرة مزيارة) في «مطر حزيران»، وسبق لك أن صَرَّحت في حوارات لصحافية سابقة بأن بعض الأصدقاء، مثل سمير فرنجية، وسمير قصير، كان لديهم بعض الاقتراحات حول الرواية ومسارها، ألا ترى أن ذلك نوع من الاقتحام لفعل الكتابة، شديد الذاتية؟

- هو لم يكن تدخُّلاً في الكتابة، ولا في أي أمر، هو كان- فقط- اقتراحاً فيما يتعلِّق بالموضوع، والحقيقة أن الموضوع كان يستأهل الكتابة: كنيسة صغيرة، وتمرين على الحرب الأهلية.. وجدت الموضوع خصباً للاشتغال عليه روائياً.

لماذا ابتعدت عن القصّة القصيرة بعد سنوات طويلة منذ «الموت بين الأهل نعاس»؟

- الكتابة ليست بالأمر السهل، ونَحْتُ القصة القصيرة والخروج منها بنجاح إنجاز، تلك الضربات المتفرِّقة والخاطفة، لكني- بتنامي فعل الكتابة داخلي- وجدت أن هناك مساحة أكبر تنفتح أمامي، صدِّقني لم أختر، «اعتدال الخريف» لم تكن كبيرة، بعدها أخذت كتبي تكبر، ويزداد عدد صفحاتها، وبدون أيّ خيار مني.

تدير ورشة (آفاق) لكتابة الرواية، وتشتغل مع عدد من الروائيين العرب الشبّان على مشاريعهم، منسِّقاً للمحترَف، كيف تقيِّم هذه التجربة؟

- المعارضون والمنتقدون لفكرة ورش الكتابة يقولون كلاماً أحسبه عن غير اطِّلاع، كما لو كانت الورشة صفّاً تعليمياً، فهناك من يعتقد أنها بمثابة دروس في تقنيات السرد، وتمارين كتابة، وهي ليست كذلك.

الورشة- كما أنا أفهمها- هي أن ألتقي الكاتب في درب كتابته لروايته، ثم أحاول استثارته والتبادل معه، وإيقاظ نزعات لديه وتصحيح بعض الهنات، وتجاوز الكليشيه التقليدي الموروث، كل ذلك يحدث بالإشارة إلى الكاتب والإضاءة، دون أن نمسك بيده أو نملي عليه. وأنا مستبشر جدّاً بالمشاريع المقدِّمة، وبالمجموعة الشابّة التي أعمل معها.

في ورشتَي (البوكر) في أبوظبي، وقد كنت منسقاً فيهما، وفي هذه الورشة، وغيرها، أجد أن المشاركين يجدون أنفسهم، في النهاية، وقد سألوا أنفسهم، وساءلوا مخطوطاتهم، وأعملوا عقولهم فيها، بهدف تعديلها وتنقيحها وتشذيبها؛ وهذا هو المطلوب.

كيف اخترت الأسماء المشاركة في الورشة، من بين أكثر من 155 طلباً؟

- لا أستطيع أن أعتمد- فقط- على المشروع الذي يتقدَّم به المرشَّح، المشروع قد يكون خادعاً، كأن يكون أكبر من إمكانيات صاحب الطلب، لذلك طلبنا عيِّنة من الكتابات السابقة، كانت مهمّة لنحكم على أداء المرشَّحين، كما أجريت بحثاً حول هؤلاء، من خلال الشبكة: راجعت كتاباتهم ومقالاتهم أو مقالات كُتِبت عنهم، لا أعرف إن كان يصحّ أن أقول ذلك، لكني عندما وصلت إلى قائمة نهائية من المرشَّحين. سألت الأصدقاء عنهم، من الروائيين المكرّسين الموجودين في بلدان كل أولئك المرشَّحين، الاختيارات من مصر كانت صعبة، نوعاً ما، بسبب كثافة الطلبات المقدِّمة، لكن، في الدول العربية الأخرى كان الأمر أيسر.

تُدرِّس (السرد) في الجامعة، كيف ينعكس ذلك على كتابتك؟

- أريد_ مبدئيّاً_ أن أقول إنني عندما أُشرع في الكتابة أُسقط كل تلك المعارف الأكاديمية، وأكتب على سجيَّتي، وأكتشف- لاحقاً- كيف مضت الأمور في الصفحات الأولى؛ بمعنى أن الدفقة تحدث أوّلاً، ثم تعقبها المراجعة وفقاً للمعارف الأكاديمية: أضبط الزمن، وأحكم تماسك الشخصيات.

عموماً، أتصوّر أن من يدرِّس فنّ السرد في الجامعة هو- في النهاية- يتلقّاه بوصفه (قارئاً)، لأن دراسة الناراتولوجي وحدها لا تصنع كاتباً.

تكتب رواية كل ثلاثة سنين، هل تتعمّد ذلك؟

- أبداً، هذا هو إيقاعي: سنة لاختمار الفكرة في رأسي، وسنتان للكتابة، فأنا أحبّ ان أبني عالماً بكامله، صحيح أنه مستند إلى وقائع، لكن الشخصيات التي فيه أنا الذي أصنعها. وعندما أنتهي من رواية، وأعطيها للناشر أدخل في مرحلة استرخاء، وتجميع، واختمار، مُجَدَّداً، لأكتب العمل التالي.

بمناسبة ذكرك للناشر، لماذا انتقلت من دار النهار التي بدأت معها، وتعاقدت مع ناشرين آخرين؟

- جريدة «النهار» هي المفضَّلة لديّ منذ بدأت أن أقرأ جرائد، ومديرو المكان أصدقائي مثل سمير قصير، وغسان تويني، هم أصدقائي من قبل أن يكونوا ناشرين، «النهار» كانت بمثابة بيتي، كان بوسعي أن أطلب أي شيء، باستثناء المال، لأنها لم تكن تتوفر على ميزانية جيِّدة أبداً، ثم حدث، إلى جانب ذلك العجز المادّي، أن الدار لم تَعُدْ توزِّع جيّداً، صدِّقني، أنا لا أضع الأرباح المادّية في حساباتي، لكن التوزيع أمر هامّ للكاتب، عانت «النهار» من عدم الخروج من لبنان، وهذه كانت نقطة قصور كبرى، لأنهم لا يشاركون في عدد من معارض الكتاب العربية، وجدت في النهاية أن كتبي في المستودع، ومن ثَمَّ انتقلت إلى «الساقي». في البداية أصدرت معهم كتابين: «شريد المنازل» و«مطر حزيران»، واتَّفقت معهم على أن يصدروا لي كتاباً قديماً كلّما أصدرت كتاباً جديداً، فمع «حَيّ الأمريكان» طبعوا «ريّا النهر»، وهكذا.. وبذلك تنتقل كل رواياتي إلى «الساقي»، وهي دار نشر نشيطة، وستجدها في كل المكتبات العربية، بالإضافة إلى معارض الكتاب العربية. «الساقي» تظل الأولى عربياً.

هل نستطيع أن نقول إن الرواية اللبنانية ابنة شرعية للحرب الأهلية؟

- بالطبع، هي كذلك: من إلياس خوري إلى رشيد الضعيف إلى جبور الدويهي إلى حسن داود إلى هدى بركات إلى حنان الشيخ، هؤلاء أبناء الحرب اللبنانية، لأنهم، جميعاً، انتقلوا للكتابة على خلفية حركة طلابية نشطة، انطلقوا إلى لململة شتات الذات التي شظّتها الحرب والانتماءات. والرواية اللبنانية، قبل الحرب، كانت قليلة وكلاسيكية: توفيق يوسف عواد، واثنان أو ثلاثة آخرون، هذا خلال ثلاثة أرباع القرن الماضي، أما في الربع الأخير فقد ظهر أكثر من عشرين روائياً، من هنا، لنا أن نجزم بأن الرواية اللبنانية ابنة شرعية للحرب الأهلية.

عن مجلة الدوحة

0 تعليقات