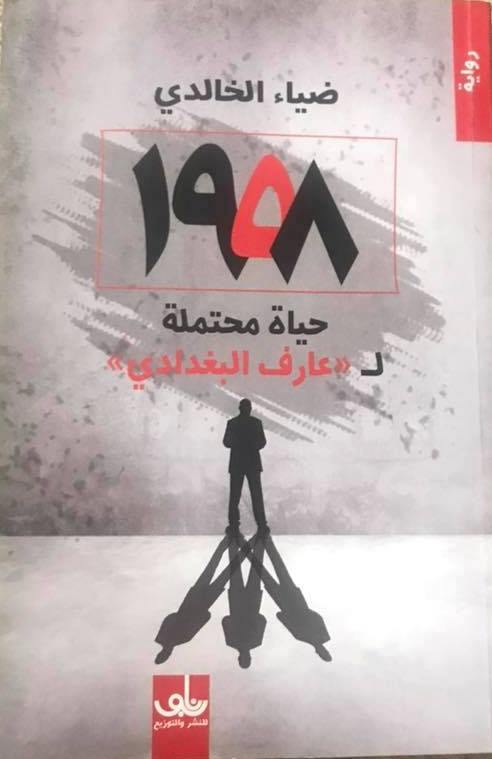

فصل من رواية (1958- حياة محتملة لعارف البغدادي) للعراقي ضياء الخالدي

لم يكن خروجنا من بغداد بعد موت إحسان رازونة يشير إلى كوننا مسافرين، بل هاربين. لأوّل مرّة أشعر بخطر حقيقيّ على حياتي، ولهذا كنتُ أتخيّل مشهد انتقام رفاق رازونة منّا في أيّ لحظة، ما دمنا عند ضواحي بغداد.

تركنا باص النقل الخشبي عند نهاية محطته في مركز لواء الدليم، ومن هناك كان علينا إيجاد فندق للمبيت ليلة واحدة قبل وصول باص آخر سينقلنا إلى القائم، ثمّ إلى بلدة ألبوكمال، كنتُ غاضباً من صديقي، ولكن مع زوال الخطر بدأت علاقتنا تعود إلى ما كانت عليه. لم أصدّق كيف لمخلص إنهاء حياة أحدهم وهو فرح. أين تقف حياة الإنسان عند هؤلاء بحيث يبدو زوال الكائن وكأنّه قطع غصن شجرة في ممرّ نيسمي ببستان. لا يشعر هؤلاء بزخم سيرة الراحلين قبل إطلاقهم رصاصة أو دفعهم خنجراً في خاصرة شخص مغدور. دائماً ما كانت اللّحظات الأخيرة لزوال الإنسان تلفت انتباهي، منذ أن بدأت حساسيتي المفرطة بالأشياء. اللحظات الأخيرة التي لا يعلم فيها المقتول بأنّه سيغادر العالم الذي كان يظنّه رحباً ليوميّاته. يتلفّظ بكلمات وينفعل ويطلق مزحة فيبتسم، وبعدها جثة ساكنة بلا حراك تنتظر أن توارى تحت التراب لأنّها ستصبح جيفة بعدئذ.

أغلب شوارع بلدة الرمادي ترابية، وعند مرور عربات الحصان والحمل التي تجرها الحمير تثير عاصفة من الغبار. لكنّ السرّاجين والدبّاغين والنعلݘية وغيرهم من الحرفيّين قد خفّفوا ذلك برشّ المياه أمام دكاكينهم البدائية المصنوعة أغلبها من خشب صناديق الأسلحة، سرنا حيث مقهى صغير نوعاً ما رُكّب سقفه من قطع حديد مغلوّن وشُكّلت جدرانه الثلاثة بالحصير. كان ممتلئاً بالقرويين وهم يرتدون يشاميغ بيضاء ولديهم لحى غير مشذّبة. وجوه دبغتها الشمس فكونت بشرة شبيهة بلون الغبار. كان مخلص يتقدّمني بخطوة دائماً وكأنّه يقول لي: لا تخشَ شيئاً، سأدافع عنك ضدّ أيّ مخلوق. لكنّي كنتُ حذراً وعلى أُهبة الاستعداد لإيقافه أمام أيّ تهوّر قد يقترفه مع الأغراب. جلسنا عند طرف أريكة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن بائع رصيف شاب يقف أمام بسطة لبيع البطاطا. كانت البطاطا على شكل تل بينما أحيط هذا التل بأكياس ورقية معبّأة. راق لنا ان يكون طعام عشاء الليلة بطاطا مسلوقة فأخذنا كيساً صغيراً بزنة كيلو غرام واحد. شربنا الشاي، وبدأ رواد المقهى يسترقون النظر إلينا مع مرور الوقت نظراً لملابسنا المختلفة عنهم، حتّى فاجأني مخلص بأن سأل عجوزاً جلس على أريكة بجانبنا عن شخص اسمه إسماعيل أبو كْحيلة. ردّ العجوز بأنه سيأتي بعد يومين أو ثلاثة إلى البلدة، مع ابتسامة كشفت عن اختفاء الأسئلة من رأسه بخصوصنا.

- من هو أبو كْحيلة؟ سألت.

- لا أعرفه ولم ألتقِ به!

وأكمل مخلص بعدما احتلت الدهشة قسماتي:

- في إحدى جلسات البستان قبل عامين تقريباً تحدّث صديق لي عن مغامرات أبي كْحيلة في سرقة وتهريب قطع المضخّات الزراعية وبيعها ما بين العراق وسوريا.

- لقد جازفت بذلك، ماذا لو كان الرجل موجوداً؟

- لا مشكلة، أودّ التعرّف عليه!

- اشرب الشاي ولنذهب، ولا تحتكّ بأهالي البلدة.

تُمثّل تلك المشاهد البعيدة في بلدة الرمادي عند عجوز العام 2000 كمشاهد ختام لمرحلة أولى في داخل العراق. هذا الوصف يبدو كغلاف خارجي بالتأكيد، بينما كانت نواته الحقيقيّة تتمثّل بجمع مشاهد ذاك اليوم الذي قضيناه في تلك البلدة، ذابت ملامح وجوه روّاد المقهى والباعة الجوّالين وأصحاب الدكاكين والسابلة ومالك الفندق القذر، لتبدو مجرّد حركة أجساد وأماكن فقدت دقّة تفاصيلها الصغيرة. هذا ما يخصّ الذاكرة وأرشفتها المعتادة بتقديم الأهمّ على المهمّ. لكن مع وسيلة أخرى خارج حدود الجسد والجمجمة، يمكن استعادة ما تمّ طمره، فجلسة واحدة تحت شجرة التوت على الأريكة، أو أيّ مكان هادئ آخر يمكنها أن تدفعني إلى البعيد، مطالعاً ملامح البشر هناك في بلدة الرمادي بعد أكثر من ستّين عاماً، حيث المقهى والخان وبائع البطاطا وحتّى الاقتراب من إسماعيل أبو كْحيلة الذي عاد بعدنا بأيّام إلى البلدة والمقهى، ليخبره العجوز بأنّ شابّين يبدوان بغداديين قد سألا عنه، كنتُ ومخلص قريبين من عبور الحدود العراقيّة ونحن متعبون أشدّ التعب وقتئذ، أكان توقّعاً؟ أم حقيقة؟

للتاريخ وجوه بعدد الاحتمالات الممكنة وعددها بالألاف. أجاهد في التعرّف على تلك الوجوه بجعل النفس أكثر إشراقاً في تمثّلاتها العليا للاقتراب من الخارطة الحقيقية لوجود كلّ شيء. هذا مختلف تماماً عن الذين يتحدثون عن صور التاريخ وميول تدوينه، تلك مسألة أخرى، فهناك واقعة واحدة دوّنتها غايات لتتعدّد وتتناسل حسب الرغبات، بينما كنتُ وما أزال أنشد التفرّعات الممكنة للوقائع التي يفرضها الاحتمال في تجسيد صور حياتنا الأرضيّة.

فلولا نيّتي الرحيل عن بغداد والبلد لما جئت إلى مخلص في البستان طالباً منه مرافقتي، وبالتالي لم يكن لمخلص أن يتجرّأ ويقتل إحسان رازونة، وهكذا مع البشر، خيط ينسج مع خيط آخر لتتشكّل في النهاية الشبكة التي قُذف فيها الإنسان قذفاً ولا سبيل إلى التخلّص منها سوى بالإنصات إلى القلب وكونه الشاسع.

وصلنا بلدة القائم، ولم نمكث فيها طويلاً حتى كنا في بلدة ألبوكمال السورية مع بداية الليل، كان معنا في سيارة الفورد الأميركية رجل عراقي تركماني يكبرنا بسنوات اسمه نيازي من كركوك في العقد الخامس من عمره. يريد هو الآخر الوصول إلى ايطاليا عن طريق حلب واللاذقية لأجل عمل يتعلّق بتجارة الألبسة والأقمشة وموديلات الأحذية واكسسوارات أخرى.

طيلة مسافة الطريق كنا نتحدّث عن إمكانية وقوع الحرب في أوروبا، فهتلر لن تكفيه بوهيميا التشيكوسلوفاكية وسيهدّد العالم بقوة جيشه الكبير. استخلصتُ وقتها من حديث نيازي كرها للفوهرر من خلال الصاق صفات سيئة به، من قبيل مجنون وأرعن ومريض، لكنّي بقيتُ هادئاً ولا أريد الدخول في نقاش عقيم مع رجل ربّما أستفيد من رفقته بحكم خبرته في طريق السفر إلى ايطاليا، بينما مخلص كان صريحاً بتكرار صفات بطولية مضحكة بهتلر، كسبع وشقي أوروبا. والوصف الأخير أضحك التركماني وقال بأنّ الشقيّ حرامي وقاتل ويستحقّ الحبس، ما أغضب مخلص وجعل الدم يتصاعد في رأسه، لولا تدخّلي خلسة عندما ضغطتُ بأصابعي على كف مخلص، مع حركة بشفتي طالباً منه الهدوء. بعض الركاب قد أخذ إغفاءة، والسيارة كانت تطوي الأمتار في شارع ترابي بين مساحات شاسعة في البيداء. لقد أفهمتُ مخلص عندما كنّا في فندق بلدة الرمادي بعدم الغضب والتهوّر لأجل أمور تافهة يمكن أن تطيح برحلة السفر. "إهدأ يا صديقي، هناك عالم ينتظرنا"، هذا العالم المنتظَر في رأس مخلص هو ما جعله مطيعاً لي في كلّ شيء، فزرقة عيون النسوة الأجنبيّات وأجسادهنّ البيض تستحقّ بأن يكون "جباناً" في بعض اللّحظات.

قضينا نحن الثلاثة الليل في خان صغير اسمه البادية، ومع بداية الصباح استفسرنا من صاحب الخان عن سوق البلدة لتمضية الوقت حتّى قدوم الساعة الثالثة ظهراً، موعد تحرّك الباص إلى حلب. استبدلتُ ونيازي ديناراً لكلّ منّا بالليرات السورية عند أحد الصرّافين في السوق. مبلغ كبير لكنّه يفي بالغرض لبلدات أخرى سنزورها حتّى وصولنا إلى ميناء اللاذقية... الحاجيات نفسها التي كانت تباع في سوق بلدة الرمادي تقريباً تباع في سوق ألبوكمال. ابتعتُ لمخلص تبغاً من النوع الجيد وحافظة معدنية لمّاعة لحفظه، وعشرة دفاتر من ورق السجائر، لم تكن لهجة البائعين وهم يروجون لبضاعتهم مختلفة كثيرة عن أهالي بادية العراق، ولهذا حدّثتُ رفيقيّ بحسرة عن الحدود المصطنعة التي صنعتها بريطانيا وفرنسا بين البلاد العربيّة الواحدة.

طيلة وقت الرفقة، كان نيازي مرتاباً من مخلص، فمنذ ليلة أمس أيقن بأنّه مختلف تماماً عنّي، وأنّه يملك من الفضاضة ما يجعل المرء يخشى منه. بعبارة أخرى أظنّ أنّ مخلص "أدب سز" في تصوّر الرجل التركماني.

مضت ساعتان ونحن الثلاثة نستطلع تفاصيل السوق. وجوه الباعة والبضائع، والناس وطريقة مساوماتهم، الأطفال الشحّاذون وهم يتعلّقون بالغرباء من أجل قرش واحد، والنسوة المتلفّعات بخُمرهِنّ وهنّ يستكشفن طولات الأقمشة الهندية في الدكاكين الواسعة والنظيفة. دكاكين الأقمشة لفتت انتباه نيازي وبدأ في مطالعة الأسعار ومقارنتها بأسعار بغداد وكركوك، فلم يجد فرقا كبيراً يستحقّ الذكر.

لم يكن السوق وضجيجه عندي سوى دعوة لذهني إلى التفكّر بهؤلاء الناس وكيف يمارسون يومياتهم ومعيشتهم في هذه البقعة تحديداً، مثلهم مثل أناس أيّ بلدة صغيرة أو كبيرة لها سوقها وأسعارها، كم تحوي الأرض مثل هؤلاء البشر وهذه الأسواق؟ هذه الملامح لم يكن لي أن أراها أبداً لو فضّلتُ البقاء في بغداد، لكنّهم ليسوا مختلفين بشيء حتّى أتساءل هكذا! عن أيّ شيء أتحدّث؟ سألتُ نفسي وقتذاك فلم أجد إجابة!

في منتصف النهار أنهينا الغداء في مطعم صغير لكنّه نظيف. ذهبنا له بتوصية من صاحب الخان باعتباره يقدّم ألذّ المشويات، وعند عودتنا إلى مكاننا اضطجعنا على الأسرّة الثلاثة على أمل أخذ قسط من الراحة قبل رحلة السفر المقبلة. لم تمض سوى دقائق حتّى تعالى صراخ عال أعقبه انفجار صوت شديد. قفزتُ من فراشي القريب من النافذة وأزحت الستارة ناظراً إلى الشارع. بعد لحظات كانت رؤوسنا الثلاثة تحدق بمشهد شلّ عقولنا، كان ثمّة حريق في الجهة المقابلة وعلى بعد مائتين متر تقريباً. حريق في دكّان الأقمشة الذي كان فيه نيازي قبل ساعات قليلة يقلّب أشياءه ويستفسر عن أسعاره. تجمهر الناس أمام الدكّان الكبير، وعلت الأدخنة والصيحات بالإسراع في جلب الماء عبر إفراغ كلّ زير قريب، نزلنا راكضين حتّى كنّا بين الجموع، وتعالت أصوات تشير إلى أنّ صبيين ما زالا في الداخل، بينما النيران كانت شديدة وتزداد ضراوتها مع هبوب الريح، رائحة المحروقات خانقة ولون الأدخنة أسود والناس يتراجعون كمجموعات ثمّ يتقدّمون على أمل تقديم مساعدة ما في انتشال أيّ شيء تناله الأيادي.

ازداد الصراخ الهستيريّ لصاحب الدكان المسنّ وهو بين الجموع في الخارج بأنّ كرم وكريم في الداخل، الأخَوان الصبيان التوأمان، وبلحظة غير متوقّعة اندفع رجل ملثّم كالسهم وسط النيران تعرفه البلدة باسم رجا، ليعقبه اندفاع رجل آخر بلثام يشماغ بغدادي. كان مخلص ورجل بلدة ألبوكمال يصارعان النيران والأدخنة واللحظات الساخنة من أجل صبيّين على وشك مفارقة الحياة.

بدوتُ مأخوذاً بردّة فعل صديق طفولتي، لكنّي لم أندهش كثيراً لما أقدم عليه، مخلص هو النار، والنار مخلص. كنتُ قلقاً بالتأكيد مع مضيّ اللحظات، بينما بقي نيازي فاغراً فاه إلى حدود الصدمة من فعل رجل كان حتّى قبل قليل يراه إنساناً تافهاً.

كانت اللحظات دهراً، وبكاء صاحب الدكّان العجوز يضفي سحابة من الكدر على وجوه الحشود، خرج مخلص أولاً وقد احترقت أجزاء من ملابسه على جلده، وهو يحمل بيديه صبيّاً أكلته النيران في مواضع من أطرافه وشعره، لكنه ما زال يتنفّس، سقطا معاً على الأرض، بعدها خرج رجا وهو يحمل الصبيّ الثاني، يحمل جثة بلا حراك، فسقط الاثنان بين الناس، وعلى بعد مترين تقريباً من مخلص الفاقد لوعيه قرب صبيّه. كان هناك رجل قيل عنه بأنّه طبيب، وآخرون يحملون زجاجات دواء ومراهم يصرخون بالناس بأن يفسحوا لهم الطريق للانتقال بين الأجساد الأربعة المرميّة أمام الدكّان الذي أكلت النار بضاعته، ولم تنفع دلاء الماء في إخماد حريق أنهى كلّ شيء.

جاءت عربتا حصان على عجل وحملت الأجساد الأربعة إلى الخستخانة، لتنطلق بعدها سيارة فورد حاملة صاحب الدكان. بعد جهد استأجرتُ عربة حصان لانطلق مع نيازي إلى الخستخانة ونحن في أشدّ حالات الرعب من فقدان مخلص، اقتربتُ من الله في تلك اللحظات وكأنّي في حضرته، تضرّع شديد، وبكاء، كنتُ في حضرة بهيّة مؤمّلاً مقابلة ربّي لأطلب منه طلباً غالياً. "أنقذ مخلص ورجا والصبيين، كن معي" شعرتُ بأنّ نفسي لم تكن في الأرض أبداً. كانت بعيدة، وعالية، وقصيّة، لم أعد جسداً من كثرة التضرّع.

تأجّل موعد مغادرة ألبوكمال إلى حلب ثمانية أيّام بالتمام، وهي فترة كان فيها مخلص يتلقّى العلاج في خان البادية من الحروق التي ألمّت بجسده عند منطقة الذراعين والظهر. كلّ يوم يأتي ذلك الحكيم المسنّ إليه حاملاً حقيبة بنية تشبه حقيبة المطهّرݘي مليئة بالمراهم وخلطات الأعشاب والحبوب. متابعة يوميّة فرضها صاحب دكّان الأقمشة باعتباره ردّ الجميل إلى إنسان أنقذ حياة أحد أبناء أخيه الميّت، مات أحدهما محترقاً بينما الآخر نجا، مات كرم وعاش كريم! هكذا قُدّر لذلك اليوم أن يحبك خيطاً في الشبكة بخيوط أخرى، ويترك خيطاً آخر سائباً!

انقلبت صورة مخلص في رأس نيازي بعد الحادثة ولم يعد إنساناً تافهاً، بل شجاعاً وطيّباً، وراح يتقرّب إليه، ويحاول الاهتمام بحروقه وحالته الصحّية طيلة مسافة الطريق إلى حلب. يضع تحت رأسه بعض الألبسة التي أخرجها من الحقيبة تجنّباً لاهتزازات السيارة، حتى أنّ نيازي أسرّ لي بأنّه كان مخطئاً جدا في الحكم على مخلص، فأجبته بأنّنا في الغالب كبشر نخطئ في معرفة كلّ انسان، الخارج كاذب، والدليل تغيّرنا وزوالنا بسبب العمر والأمراض والموت، بينما الداخل هو الجوهر.

وصلنا حلب وقت الغروب بعد رحلة متعبة وطويلة بسبب بعد المسافة وأعطال في الباص، وكان علينا المبيت قبل التوجّه صباح اليوم التالي إلى اللاذقية حيث الميناء. ذهبنا إلى فندق صغير برفقة بعض المسافرين، وبعد العشاء استسلمنا للنوم بسرعة، وما أن لاحت تباشير ضوء الفجر حتّى تحركت بنا السيارة إلى المدينة الأخيرة في الأرض السورية. لم يكن الطريق متعباً هذه المرّة، ولم تظهر مشاكل كانفجار إطار أو عطل في محرّك الباص، سوى أنّ السائق كان يقود بسرعة بطيئة نوعاً ما. وصلنا نحن الثلاثة إليها ما بعد منتصف الظهيرة بقليل، وكنتُ أطالع الناس وأدقّق في اختلافات وجوههم وملابسهم وبيوتهم، وفي كلّ شيء. البشر، والطبيعة، والأبنية، والحقول، والحجارة، والطيور، والأطعمة. كنتُ أستقبل المكان بشعور مغاير تماماً. أكُلّ إنسان يسافر مثلي يتملّكه هذا الوعي الحادّ بالأشياء المحيطة به؟ حاولتُ أكثر من مرّة مراقبة رفيقَي سفري مخلص ونيازي مؤمّلاً الحصول على إجابة، لكنّهما بديا لي أبعد عن هذا الاهتمام، مخلص يملك دهشة انفعال بدائيّ، يضحك على هذا الشخص، ويحزن لذاك، ثمّ يبدأ بالتحرك والسؤال حول طعام الغداء أو العشاء، أو عن مشروب العرق. كذلك نيازي، والذي كانت سفرته هذه هي الثالثة إلى ايطاليا، فالأشياء لديهما مجرّد صور يطالعونها ثمّ تنهار على نفسها، لم يتحدّثا طويلاً حول ما تخفيه المرئيات خلف صورها الظاهرة، مناظر البشر وأشغالهم وأماكن عيشهم. كان يرتبط لديّ الزمن، وهو نهاية عقد الثلاثينيات بالوجوه التي أطالعها وترحل عنّي، أو أتركها خلفي وأنطلق إلى البلدات الأخرى، المكان والزمان يتعالقان ليشكّلا حيّزاً تتشابك به مسارات الناس، بينما كنتُ مدفوعاً بقوة سرية إلى مغادرة بغداد، خاطّا مساري، أو دافعاً خطّي إلى أبعد نقطة ممكنة.

مات كرم وبقي كريم، الاحتمال أنقذ كريم بينما احتمال آخر أمات كرم! ربما نقطة بداية النيران داخل الدكان، وتناميها في مكان دون آخر، ثمّ التفافها بكثافة أجبرت كلّ صبيّ على أخذ خياراته الخاصّة في إمكانية النجاة، وعبر تفكير كلّ منهما وسط حروق الجسد. اندفاع صوب الخلاص باتخاذ أحدهم زاوية ما، وذاك إلى تلك الزاوية، لترتبط أيضاً بخيارات المنقذين رجا ومخلص عند اندفاعهما وسط النيران والأدخنة، ثمّ البحث عن روحين أو نفسين، أو جسدين إنسانيّين على وشك الزوال، هذا يبحث عن هذا وذاك يبحث عن ذاك، بينما الموت والألم حاضران بقوّة في الأقمشة المغذّية للنار.

تدور في رأسي مثل هذه الخيالات أو التصورات أو الحكايات التي لا تُحكى، وإذا حكيت فأغلب الناس يقفلونها بأنّ الله أراد ذلك، والقدر كفيل بحرق هذا الإنسان حتّى الموت، وانقاذ الآخر لكي يشفى ويعيش ويتزوّج ويشيخ، ثمّ يموت ملتحقاً بمن سبقه، لكنّ قسوة الحرق لصبيّ صغير، وموته بهذه الصورة تعدّ صعبة عند الناس لفهم إرادة الله ومقارنتها بالرحمة التي يتّصف بها، حتماً هناك ما هو أبعد وأبعد، وكنتُ أعرف أنّ ثمّة حكمة ما وراء هذا التناقض، لكن لم أفهمها في ذاك العمر.

كانت أشهر الصيف الأخير في نهاية عقد الثلاثينيات تحمل تفاصيل زمنها، ملامح البشر في هذا الوقت المحدّد، وملامح الأبنية والحيوانات والأشجار، وأحجار الجبال ورمال السهول وقطرات مياه الأنهار والبحار. كنتُ مدفوعاً باعتباري جزءاً بالغ الصغر في فضائي الزمان والمكان لتأثيث وجودي عبر الانتقال من بغداد صوب سوريا، ثمّ الانتقال المؤمّل لي إلى ايطاليا وإلمانيا، حيث موطن الفكرة المجنونة، أو التافهة التي حرّكتني. لو ارتفعت فوق رأسي كاميرا بمئات الأمتار لرصدت نقطة ضئيلة معتمة تحاول الابتعاد من مكان إلى مكان آخر، وتزداد تفاهة هذه النقطة كلّما ارتفعت الكاميرة المتخيّلة آلاف الأمتار صعوداً، حتّى تختفي! ما الذي سيبقى منّي؟ قد أبدو فكرة، أو خيالاً ما، أو هبّة نسيم لن يشعر بها أحد.

هتلر كان من ضمن تفاصيل ذلك الصيف، وكذلك رؤساء البلاد الأخرى المنافسة له، وأناسهم المرعوبون من حرب ثانية تكون أكثر رعباً من الأولى. ما الذي جعل أناس بلادي الذين تركتهم خلفي في مأمن قياساً بأناس هتلر وستالين وتشرشل؟ مات الملك غازي أو قُتل، وهذا لا يهم بحكم حقيقة زواله عن الدنيا، مثل رجل مسنّ أفريقي مات بقرية نائية ناسها عراة تماماً، وبيوتها من أغصان الأشجار، وهو لا يعرف أيّ شيء عن حرب العالم المقبلة.

ولو اتّسعت حكاية رصد الكاميرا لكلّ البشر في الدنيا، وهم ينشغلون بيومياتهم المختلفة - وهنا ينبغي إلّا يعتقد المرء بأنّ الكاميرا المتخيّلة مادّية، وأنّها يمكن أن تقف عاجزة عن رصد أحدهم تحت بناية ما - فسنحصل على حركة مدهشة لكائنات مجهرية تنسحق معها كلّ الاهتمامات الكبرى، فلا هتلر يعني شيئاً لعِرق يراه كريماً، ولا لذلك المسنّ الأفريقيّ في القرية النائية وسط الأحراش الذي صارع الموت وهو مؤمن بالأرواح العليا التي ستكرّمه، وإن كانت تلك الكاميرا ترصد الأجساد، فلا بد لنا صُنع أخرى في مخيّلتنا أكثر سموّاً، كاميرا ترصد النيّات والأفكار والاختلاجات، وعندها يمكن الوصول إلى وجود آخر، لا يمكن فكّ أسراره إلّا بمزيد من الإبحار إلى الداخل.

كنتُ أتحرّك في سفرتي من دون أن أكون واعياً تماماً بالقصد الحقيقي، كأنّ عاصفة تحملني معها إلى مكان لا أعرفه. بينما مخلص يتحرّك عبر طريق ملذّاته، ونيازي عبر ما يمليه عقله التجاريّ بالربح، والعودة إلى بلاده ناجحاً. ندخل بلدات وقرى ودولاً، ونشاهد بشراً لا نعرفهم، ونصادف مواقف هنا وهناك، بينما التقويم الزمنيّ يحكم قبضته على ملامحنا وأفكارنا. لن ندرك شيئاً خارج تقويم لحظتنا المعاشة، وستقوم التقاويم بعدئذ بتسليم أوراقنا فيما بينها لتشكّل عمراً لنا نحن الثلاثة في نهاية المطاف.

استيقظنا مبكّرين في يوم ركوبنا السفينة الإيطاليّة كونته روسّو من اللاذقيّة. ذهبنا إلى السوق كالعادة، نصحنا نيازي بعدم الابتعاد كثيراً عن الميناء تحسّباً لأيّ معرقلات قد تحصل لنا في بلد غريب، فيفوت موعد المغادرة. لفت انتباهي صبيّ أقرع يحمل رزمة من جرائد اليوم منادياً بأسمائها، اليقظة والبلد وبرَدى وأخرى، وعندما قلّبتُ الصحف خفق قلبي لصورة الطفل فيصل الثاني ابن الملك غازي منشورة في أسفل يمين الصفحة الأولى في جريدة البلد، وفوقها عنوان متوسّط الحجم يشير إلى وصاية الخال عبد الإله لإدارة العراق. كان مخلص يقف بجانبي، وسألني عما كُتب فوق صورة فيصل الصغير، بينما نيازي ابتعد قليلاً عنّا، منشغلاً بتقليب أحذية جلدية إيطالية في دكان قريب. اشتريتُ الصحيفة ووضعتها تحت إبطي، وعيناي اغرورقتا بالدموع. كم من مرّة رأيتُ الطفل في حديقة قصر الزهور ووالده القتيل يلاعبه، يركل له الكرة، أو يرميه في الهواء ويلتقطه ثانية. لم أعد أسمع أصوات جلبة السوق، وبدا الماضي حاضراً بقوّة يسير جنباً إلى جنب معي في خطوات إلى رحلتي المقرّرة. الماضي ليس حدثاً فات وانقضى، بل حياة أخرى للإنسان تؤثّر في حياة اللحظة التي نعيشها، وهو أهمّ من المستقبل من ناحية حجم الانفعالات التي يصنعها، المستقبل نائم بمقتنياته، وهويّته الدهشة والمخاوف والمسرّات وكلّ ما هو غائب عن التفكير والرؤية، ولا يمكن أن يمثّلنا حقّ تمثيل مثل تمثيل الماضي لنا عبر ما التصق بنا من مشاهد وانفعالات.

ابتعدت سفينة كونته روسّو عن الساحل، وأخذنا البحر في زرقته، هذا هو المستقبل يبدأ من مطالعة وجوه المسافرين الأوروبّيّين والعرب والأجناس كافّة. كان الجوّ صافياً، وكنتُ أودّع أرضاً صوب أرض أخرى منتظرة، بينما صحيفة البلد في يدي، التي فتحتها مرّة ثانية وأعدتُ قراءة خبر الملك الصغير المستثنى بفعل قانون الطبيعة عن الحكم. كان الشاي لذيذاً، ولم أندهش من احتواء الصفحة الأولى لصور هتلر وستالين وتشرشل وفيصل الصغير، ذلك الطفل الذي استقبلت صورته في الجريدة قطرة شاي ساقطة من فنجاني.

- صدرت الرواية عن منشورات نابو العراقية 2019

0 تعليقات