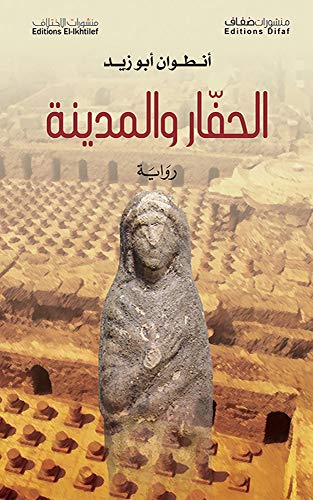

فصل من رواية الحفار والمدينة

أنطوان أبو زيد

يوم حللنا، أنا وامرأتي وولدنا الوحيد، في شارع باستور، داخل المنزل الظليل لآل سرسق، كان الطقس لا يزال صحوا، على غير عادته، في مثل هذه الأيام، من شهر تشرين الثاني، أواخره. وكانت المنازل القديمة، في الجهة المقابلة ،على مرمى نظر من البحر، متحلّلة من لونها الأصفر، مبقّعة ومخطّطة بألوان عشبية فاقعة وأخرى دكناء.

مضت رنا تتفحّص غرفة النوم، من فور إطلالتنا عليها، من الباب الخشبيّ المعتّق ذي المسكة النحاسية المدوّرة. وكانت لا تزال رائحة العفونة سيّدة المكان. أضاءت، لعلّ الضوء يبدّد شعورها برطوبة الداخل. وراحت تحصي بنظرها وتكدّس في ذاكرتها، والصبيّ لصيق بثوبها، سرير بقياس عادي مزدوج، على الطراز القديم، بطرفيه المصنوعين من حدائد نحاسية بيضاء، موصولة كلها بإطار حديد، عال لدى الرأس، ومنخفض لدى القدمين.

وعلى السرير حرام صوف من الطراز المربّع القديم، وثلاث كراس من الحديد المشغول، وكأنها صبّت صبّا وخرّمت و قوّست ظهورها و طوّلت لتناسب القامات المديدة ومن أجل ان تقاوم الزمن. على الجدار المقابل، والذي لم نجد له منفذا – وهذه من مفاجآت البيوت المستأجرة على عجل – علّق شرشف أبيض، فغطّى نصف المسافة الى الكراسي، وقد علته بقع مخطّطة ومتداخلة، بقع النشّ والرطوبة، والى الجهة الأخرى سرير حديدي طوي وركن أرضا، فوق الموكيت البنّية القاتمة. للحال، أخذت امرأتي في نزع الشرشف المتدلّي، وطوته ثمّ وضعته في صندوقة الخشب العتيقة المزوّقة التي لمحتها الى الجانب الأيمن من الباب.

دهش الصبيّ لاكتشافه صندوقة الكنز، ولم يزل حتّى أدخل جسمه النحيل فيها، راصّا الشرشف تحت قدميه، زاعقا زعقاته المعهودة فتردّدت أصداؤها في خواء البيت وجواره، وكأنها خرقت حرمة للصمت كانت لا تزال ترين بأجنحتها على ما وراء الغرفتين اللتين تشكّلان المنزل، إضافة الى المطبخ الصغير والحمّام الأصغر.

ساعتان، انشغلت خلالهما مع عاملي النقل، في وضع الغاز والأواني والغسّالة في زوايا المطبخ الضيّقة أصلا، وفي تمديد الأسلاك اللازمة لتشغيل خطّ الهاتف، والذي تبيّن – لنا نحن المستأجرين الجدد- أنه كان لا يزال مقطوعا من الشركة لعدم تسديد المالك فواتير الأشهر الثلاثة السابقة للاستئجار. وكان عليّ، بعد ذلك، أن أنقل الكتب من صناديق بلاستيك عميقة كنت رصصتها، الصندوق الى جانب الآخر داخل السيارة، طوال الليلة التي سبقت رحيلنا عن منزل الضواحي. غير أني حالما تنبّهت الى إفراطي في إخلاء أمكنة وتبديل مواقع أثاث، أسقطت أمر الكتب، وجعلتها، هكذا، عرضة للعتمة والبرودة والرطوبة شأننا، نحن الثلاثة، أقلّه لليلة الأولى.

لم أشأ أن أنظر في وجه امرأتي، ذلك النهار، وطول ذلك الليل. بكت ذلك المساء. صبرت الى أن نام الصبيّ، وانثنت على السرير بجانبه، ثمّ أمسكت رأسها بيديها وبكت، بصوت نشيج هادئ. ضاق صدري. ثقل، كأنما الليل كله فيه. خرجت. حملت سيجارة بين أصبعيّ واجتزت العتبة، فصرت في الحديقة المستطيلة، الممتدّة على طول المنزل، حيث حللنا، وبطول المنزل اللصيق به – وكانا بيتا واحدا لآل سرسق، قسمه الإرث بيتين، كل لإحدى الأختين، زينة وزلفا. ومضيت الى أقصى الحديقة لأرتفق بسطح الجدار الأملس، الذي يحاذي شارع باستور. وظللت هناك، أنفخ على هواء الشارع نفخا محموما، وبلا دخان أحيانا. كانت عتمة العاشرة قد صيّرت الشارع ذيلا مضيئا يمتدّ الى منتهى النظر، قبيل بيت أحد الأحزاب العتيقة. وفي المدى المنظور أمامي، باتجاه البحر، كانت السفن الضخمة ومراكب الصيد الرفيعة بمثابة عناقيد مشعشعة أعلى بقليل من يدي حتى لتوحي بأنها لا تطال.

دخلت، ارتديت ثياب النوم بلا وعي، ورنوت اليها. كانت لا تزال على انثناءتها، مغمضة الجفنين، مغضّنة القسمات، كأن بين ليلة وضحاها، وكأنها مستغرقة في مساءلة أو مناجاة لا هوادة فيها. انسللت الى الفراش، وفي حلقي سؤال واحد: لماذا نحن وليس غيرنا؟ وكنت أعرف أن السؤال تقليدي و مكرور إلاّ أنه حقيقي، من دم ولحم و أعصاب و عروق مقطوعة، وبثمن مدفوع مضاعفا. غير أن الطّنين الذي لازمني النهار كلّه مع أتعابه أغرق رأسي في بحران من التململ تلاشيت معه حتى الصباح .

في الصباح، طرق الباب طرقا خفيفا، في البداية، ثم طرقتين اثنتين شديدتين. قمنا. كانت امرأة من الجيران، ممن يقيمون في المنزل المجاور، القائم على زاوية الطريق تماما، والممتد الى الجدار اللصيق بجدار الغرفة الشرقية. قالت لنا الجارة العجوز، ميلاني الأرمنية، ذات الشعر المجعّد والقامة القصيرة، والعينين الزرقاوين، إنها تقيم هنا منذ ثلاثين عاما أو أكثر، وإنها قدمت من أحد احياء الضواحي، مع زوجها الخمسيني، في ذلك الزمن، وإنّ لها ابنتين تسكنان بعيدا عنها، وتأتيان في مناسبات متباعدة. وراحت تضيف بأنها استبشرت خيرا بقدومنا، لأننا "عائلة صغيرة "، وهي تقرّب بين يديها الرقيقتين لتدلّ بهما على الصغر، ثمّ تضمّهما الواحدة الى الأخرى لتعني بالحركة الثانية التماسك والقوّة. وقالت أيضا إنّ كثيرين غيرنا سكنوا هذا المنزل، لكنّهم لم يراعوا الجيرة، فأخرجتهم زلفا، وفهمنا كفاية. كما أفهمتنا، دفعة واحدة، أنه يتوجّب علينا أن نصون البوّابة المشتركة، بواّبة الحديد، التي يطلّ منها كلّ سكّان المنازل الثلاثة، من حول الحوش، على شارع باستور، ليلا نهارا . وذكرت ذلك مرّات عديدة في حديثها لتدلّ على خشيته من أن يتسلّل البعض الى الحارة التي يقطنها العجزة، بحسبها. ولمّا كنّا العائلة الفتيّة، في ذلك الحوش، فقد وجب أن نحرص على غلقها كلّما خرجنا أو دخلنا.

قالت امراتي، حين ذهبت: "لقد أحبّتنا! ألم ترَ كيف كانت عيناها تلتمعان كلّما كانت تنظر الى الصّبي!

أحببتها أنا!"وسرعان ما استخلصت بأنها، أي هذه الجارة الأرمنية، على ما بدا منها، خير من الأقارب الذين يكيلون الضربات، ولا يرفّ لهم جفن! قلت لها: "نعم، إنها كذلك "، مفكّرا في حالة انعدام المصلحة التي بدت فيها المرأة العجوز، في حينه."هي سعيدة بنفسها، ومشعّة ". وبينما كنا نتحادث، سمعنا طقطقة قدميها الصغيرتين وهما تنتقلان من المطبخ الداخلي، الى المغسلة في طرف المنور الطويل، ومن ثمّ الى غرفة الجلوس، حيث زوجها المريض، مقعد و يهتزّ طوال الوقت. فتقول: أوزوغ آستودزو ( إنها مشيئة الله).

عاودت رنا النظر الى الأغراض في المنزل الجديد، فرأتها وافية لهذا النوع من الإقامة التي تقي من التشرّد .وكلّما استعادت أقوال المرأة، مالكة البيت زلفا، عن قلب المدينة والحركة التي تعصف فيها وعن الفرص الكثيرة التي يوفّرها موقعه، وهي تفرط في إغماض عينيها العسليتين وتفتيحهما، ازداد تنهّدها حتّى بات مسموعا لذاتها، وراحت تتخيّل ألوانا زاهية ومشاهد من تلك المدينة تسلب لبّها الذي أتعبه التنقّل وحمل الأثاث على الرأس وفيه .

قامت الى المرآة الكبيرة، المزيّن طرفها بالحديد الأسود، المشغول بعناية، وأمسكت بقلم الحمرة، ورسمت خطّا عريضا على الشفتين، ثم ثانيا، وثالثا، وارتدت فستانها الطويل وشالا، ثمّ أشارت إليّ بوضع الصبي في الكرّاجة، وكأنها تعلن استعدادها القويّ لأن تطوي صفحة منزل الضواحي، والى الأبد، وأن تمضي الى قلب المدينة، تتلمّس شرايينها وأوردتها ودماءها الضاجّة فيها، وكأن لتواري بها الإيقاع المميت برتابته الذي كادت ان تغرق فيه .

قالت، ونحن ننزل الدرج، درج البوابة الحديد، بعد أن اغلقت باب المنزل ووضعت المفتاح الطويل في جزدانها الأسود :"تطلّع . هذي الجنينة كم هي نظيفة !وحلوة ! و قد يلعب فيها أربعة أطفال أو خمسة !".ثمّ التفتت الى الجهة الجنوبية، وهي على البلاطة الأخيرة من الدرج المفضي الى الطريق، فلمحت طيف امرأة خمسينية تنظر اليها، فحيّتها، فأجابتها الأخيرة : خليط من الحبور والمفاجأة . ،بتنغيم هوBonjour !- لما كانت بلاطات الدرج الستّ عالية، حملت الصبيّ في كرّاجته بكلتا يديّ، ما جعله يصهصل ويقفز في مكانه المرتفع، حتى بلغنا ثلاثتنا الطريق . كانت الطريق ما زالت محفورة، في جانبها الأيمن، وعلى مسافة تمتدّ من كنيسة الحيّ، مار انطونيوس على ما أظنّ، الى الداخل البعيد، باتجاه البرج أو ساحة الشهداء. ركام مستطيل، وأتربة مختلطة بأوحال حمراء وبنّية، تسيل عكسيا باتجاه المرفأ، نزولا الى إحدى بواباته. سألت امرأتي عن العمّال الذين يفترض أن يقوموا بأعمال الحفر أو إخراج الرّدم، لعلّي كنت مخطئا في ما أنظر اليه. فأجابتني أنها لا ترى لهم وجودا، هي بدورها. ولكنها، وقد سرنا أمتارا قليلة، يمين الطريق، أشارت الى آرمة عريضة طليت بالأزرق و كتب فيها بالخطّ العريض، وباللون الأصفر،"أشغال عامة :أعمال في البنى التحتية ".ولم نكد نتجاوز المكان حتى خرج الى ملاقاتنا إعلان شبه متحلّل، كان مدهونا على أعلى المبنى المقابل لمبنى آل سرسق، حيث حللنا، وعلى بعد أربعين مترا أو أكثر قليلا، وصوره على قاب قوسين من الإمّحاء، وبمقاس الطابق الثالث، الذي يشارف على الانهيار:

"سينما أمبير الجديدة..."ولدى بلوغنا الطرق الاسفلتية تحته، أنا دافعا الصبي أمامي، وامرأتي الى اليسار لصق جدران الأبنية والمحلاّت القديمة، جعلنا نمرّر عيوننا الرطبة، الى حينه ،على الأبواب الخشبية العالية والضخمة التي أغلقت على نفسها، وكأنها كائنات من الزمان القصيّ، وقد أغمضت أجفانها لآماد طويلة، وأسدلت، في باطنها، على روائح وذكريات و حركة أودعها أصحابها في مكان آخر .تجاوزنا هذه المحلاّت، وبلغنا صالون الحلاقة الرجّالي ،موريس، الذي لم ينس أن يكتب اسمه بالفرنسية، فوق عتبة الباب، المطلّ على محطّة البنزين . خرج موريس الستيني، ربما لملاقاتنا، نحن الغريبين، وبيديه المنشفة الزرقاء، ينفضها نفضا متواصلا في جهتنا. ثم زاد التأمّل في سحنتينا، على ما اعتاده الناس هنا، الى أن أطمأنّ، فلوّح بيديه الناعمتين والطويلتين الى الصبي. تحرّك الولد وراح يتقافز في مكانه بالكرّاجة حتى أوشك على الانقلاب منها . فرددنا له التحية بابتسامة، ورحت أهدّىء الولد، وتابعنا نزهتنا فمررنا بالصيدلية الزجاج، لا الخشب، فظنناها محوّلة من متجر للمجوهرات، بديكورها وزخارفها والقوالب التي صبّ بها السقف والزوايا المتناظرة ذوات الأضلع المثمّنة، والمشعّة إشعاعات ليلكية فاقعة، وكأنها لزمن آت وليس لهذا.

قلت: "ينقصك دواء الآن ؟ فما رأيك بالصيدلية؟" فردّت وهي ترمي نظرة الى الداخل، من وراء الزجاج: "نعم، ولكن دعني أفكّر في هذه الأدوية الجواهر! ثمّ ألا يلتبس الأمر على السارقين ؟!" ولكنّ أمرا بدأ يطرق عيوننا، كلما تقدّمنا في مشينا باتّجاه الغرب. كانت الآرمات والاعلانات شديدة التنوّع تلك التي وضعت على مداخل المحلاّت الأخرى، القائمة بعد البيت الحزبي لأحد الأحزاب اللبنانية التي رفضت الحرب اللبنانية، ورفض زعيمها الانخراط في الحرب لعدم إيمانه بها. الإعلان الأوّل كان بمثابة ورقة بيضاء، كتب في وسطها "محلّ لبيع – بداعي السفر " . وكبّرت جملة "بداعي السفر" لتكون ضعف حجم الجملة الأولى ،وذيّلت برقم الهاتف، مكتوبا بخطّ جميل من اليسار الى اليمين :

Telephone:o1-243…..

ولم نكد نتجاوز بنايتين، وقد بلغنا شارع" قهوة القزاز" (الزجاج )، حتّى لفتنا إعلان أكبر من السابق، ملصقا على عرض عمود المدخل، مدخل البناية المحاذية لمبنى البلدية، وكتب فيه : "لدينا شقق للبيع :غرفة نوم كبيرة، شقق غرفة نوم (2) وصالون ،شقة (4) غرف وصالون و3حمامات " عدا عن رقم الهاتف، الذي أدرج في أسفل صفحة الإعلان ،لم يكن ثمة إشارة الى صاحب هذه الشقق، او اسم الشخص الوسيط . وإنما اكتفى المعلن بإبراز رسم لبناية حديثة ذات طوابق خمسة، والى جانبه بيت تقليدي قديم، كالذي ما برح قائما بمحاذاة الشارع ،بيت يعلوه القرميد، ويتعالى بسقفه المرتفع مستجيرا بالأفق على طول البناية وحداثتها .وقد أحاطت البناءين، في رسمة الإعلان المدرسية على ما يبدو ،العديد من الأشجار مما يزرع حول الأبنية، على شاكلة الأوكاليبتوس و الصفصاف الباكي والزنزلخت وغيرها.

ولربما أراد المعلن أن يبيّن اعترافه بالأبنية التراثية، من دون أن ينسى لزوم التحديث في الأبنية التي تشاد لحظة تحقق الإعلان برؤيتنا له .لون المنزل القديم هو الأحمر والأصفر الفاتح، في حين كان اللون الأبيض المتّسخ قليلا والأزرق والخبازيّ من نصيب البناية الحديثة، وكأن للدلالة على أنّ للزمن ألوانا، وأنّ للحاضر آفاقا هي بألوان قوس القزح .كان لا يزال أمامنا بنايات كثيرة، وقد بلغنا تقاطعا يؤدّي صعودا الى حي السراسقة، ويبعد عنه شارعان متوازيان .نظرنا الى يميننا، فرأينا نقشا مزخرفا ،يبيّن أن المكان، كناية عن كنيسة صغيرة قديمة معمّرة بالحجارة الصخرية ،هو "أول مسرح لبناني لرائد المسرح مارون النقّاش ".تابعنا بعض خطوات، أو كانت لنا النيّة في المضيّ قدما الى الساحة، ساحة الشهداء، إلاّ أن ضوضاء مستجدّة ،حالت دون تقدّمنا، بل سرّعت في عودتنا الى المنزل، والساعة لم تبلغ السادسة والنصف بعد . زحمة من الأصوات، وزعيق سيارات الدفاع المدني والإسعاف، وغبائر تتعالى من الجهة الغربية، ثمّ رأينا جماعات من الرجال والشبّان تندفع باتجاه ذلك المكان .قال لنا أحدهم إنّ بناء قديما انهار ،وإن إصابات عديدة فيه بين الأنقاض .ازدحم الشارع فجأة، وانقطع سيل السيارات، ونزل نصف السكان الى الشارع، على جاري العادة في مثل هذه الظروف .كانت عودتنا ذلك المساء الى المنزل الجديد مغامرة أخرى، ختامها الاطمئنان الى الجدران و الأساسات التي بني عليها، وهي ليست خارقة، ولكنها بدت لنا كافية ،لا سيما وان المنزل قائم وحده، ولا يعلوه طابق آخر، وأنه وإن كان عمره خمسين عاما فهو لا يعاني أيّ تصدّع ولا يشكو من أيّ عيب بنيويّ . انقضى اليومان الأولان بأقلّ أضرار ممكنة.

- الرواية صادرة عن منشورات ضفاف في بيروت سنة 2018.

0 تعليقات