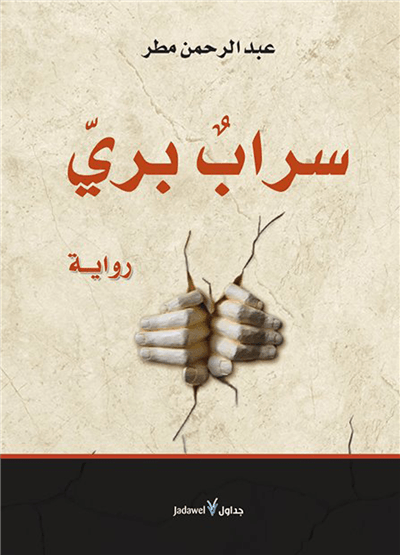

فصل من رواية "سراب برّيّ"

موتٌ يتهاطل من السماء، لاتعرف من أين تأتي به الغيمات العابرة. شيء ما أشبه ببوابات الجحيم التي تنفتح فجأة فتلقي حممها على الناس، هل كانت حقاً شبيهاً لها، أم أنها اللهيب الذي لايُبقي ولايذر شيئاً في البلاد: الإنسان والطير والحجر، تخلّف رائحة الحرائق، حيثما نظرت أو أشحت بوجهك، كي لاترى الأجساد المتناثرة أشلاؤها في العلوّ بلا دماء. وحده الغبار الحارق القاتل، يلوّن ما كان صافياً - قبل هنيهة - بالرماد! تتسابق اليك أصواتٌ، لايمكن أن تُنسى، إلاّ حين تكون أحد أولئك الذين تطايروا، تلتفت محاولاً اكتشاف جهة الصوت، فيناديك عمود الدخان من بعيد، يدلك على نفسه، يتلاحق الصوت مرتدّاً في الفضاء الرحيب، لاحقاً الطائرة التي كانت هنا قبل قليل تلّوح للصغار الذين ترقب عيونهم ما ستلقي به. لم يعد هنا أحد..مازال الغبار ينثال في المكان، الصورة ليست بعيدة عمّا حدث في تفجيري الحادي عشر من سبتمبر، كتلة الدمار هائلة، العمارات لفظت كل شئ. يقترب رويداً رويداً، يفتح ويغمض عينيه، ويحاول أن يحمي أنفه بطرف سترته، لكن رائحة الشواء..شواظ اللحم الآدمي، تنخر مسامات الجسد، فيما تموء الروح كقطة حبيسة تحت أنقاض البيت الذي لم يبق منه أحد سواه. تحوم الهيليوكبتر دورتين واسعتين، ثم تضيّق دورتها الثالثة، حتى يخيل أنها تتوقف لحظة في الجو، ثم تقذف حملها، ليسقط برميل المتفجرات حيث شاءت الأقدار. في المدينة لامفرّ من أي شئ، الموت يتربص بك، ولم يترك الأرياف تنعم بذلك الهدوء الذي لايقطعه صعود الشمس التدريجي، وهي تفرش حرارتها ونورها على الحقول التي صارت تمتلئ على مدّ النظر بشقائق النعمان. بقايا حديقة صغيرة، تحوطها من الجهات الثلاث بقايا عمارات سكنية، وتقابل الطريق العام والمدرسة من الجهة الرابعة. يتقدم خطوات عجولة وخلفه يتراكض شبان صغار ورجال بأعمار متفاوتة نحو الأبنية، ترددت خطاه في التقدم، وقف حائراً، كأن قدميه كُبّلتا الى الأرض فجأة، وابتلعت الدهشة لسانه، من منظر الجثث التي تملأ الساحة، ومن هول الخراب! حافّة البركة هي كل ماتبقى منها قائماً، جفت المياه منذ أمدٍ، و بسبب العطش ذابت شجيرات الورد. جلس على الدرجة الوحيدة ساهماً، دون أن تاخذه حركة الشباب النشطة في محاولة إنقاذ من تبقى أحياء. لكن الأصوات كانت تتناهى إليه على بعد أمتار. يتذكر ثلاثة أصوات فقط: امرأة تستغيث وطفل يبكي وقطة تموء..ثم لم يعد يسمع شيئاً ولاتلتقط عيناه أي مشهد. عاد الى مسمعه هدير الطائرة التي خلّفت وراء عبورها مشاهد أرغفة الخبز الملوّنة بالدم، لم يحتمل تلك الظهيرة أن يلتقط رغيفاً ظل مرمياً على كتف الطريق دون أن ينتبه إليه العابرون، والجوع يفتك به، يتلوى من شدته، لكن العطش صرفه بعيداً عن الجوع، هل ثمة خبز هنا؟ أمامه في المشهد المشحون باختلاط الأشلاء والبقايا التي نثرها التفجير من البيوت، دولاب دراجة، بل عربة يتعرف اليها من خضار حولها، لا أثر للبائع وصوت أزيز الرصاص يقترب ويشدّ انتباهه، عما يغرق فيه وينتشله فينتفض. كانت طلقات مدفع الحوّامة التي عادت مجدداً تحاول تمشيط المكان من أي أثر للحياة، ممن لم يدرك روحهم البرميل الذي فتت كل شئ. ركض..تعثرت قدماه بالحجارة وسقط فوق جثة، أحس بدفئ دمها الذي تخفيه طبقات الغبار الإسمنتي، كفّه على الجرح، يمسح بها وجهه وينهض راكضاً والرصاصات تزّخ من حوله، والشباب يلوّحون له بالإسراع نحوهم. ارتمى على الركام بين أرجلهم ينزّ جبينه عرقاً، على الرغم من برودة الطقس، تنتابه موجة جديدة من ضيق التنفس، يشير بيده الى جيبه، الى بخاخ الفينتولين..لاشئ فيها، يصرخ الفتى الذي يقلّبه، يحرّك الهواء أمام أنفه وهو يستشنق بشدة متلاحقة مع تصاعد ضربات القلب. ذاكرته الآن، تُفرغ على الرصيف الذي يتكور فوقه جسده، مشهد تلك الرصاصات التي تداركها راكضاً، عند الكوع في حرستا، وهو يفرّ من محاولة اعتقال جديدة، منحه الخوف والرعب من الوقوع في براثنهم، قوة هائلة لتحدي الموت الذي رآه بأم عينيه متربصاً به. أفلت وغاب في الزحام البعيد، خلف الكنيسة الصغيرة، في الحارات التي انتشلته فيها يدٌ خيّرة، سحبته من ساعده بقوة نحو باب أُغلق خلفه، وأقعى يلتقط أنفاسه تحت الدرج. في تلك الظهيرة كانت حوّامتا الجيش، تدوران في سماء المنطقة الممتدة مابين حرستا والقابون، وعربين وجوبر وزملكا، وهما تمشطانها، برشقات متواترة متدافعة من صليات المدافع الرشاشة، فيما يتصاعد الدخان من الجهة الشمالية الشرقية الممتدة عبر البساتين حتى دوما. بدأ انهمار المطر بقطرات خفيفة متئدة، كخطوة طفل يتعلم المشي، في أرض الدار، قبل أن تزهر رائحة الموت على حين غرة..ثم تسارع الانهطال شآبيب تغسل المكان، وبدأت تتوضح أمكنة الضحايا وأشكالهم، والصورة الأخيرة لموتهم. اعتدل وهو يرى المكان قد امتلأ بالناس، مسعفين ينقلون من به رمق، وآخرون يجمعون الجثث على مقربة منه. عيون رجل ممدد مفتوحة خال أنها تستنكر جلوسه، مد كفه وأسبل رمشيه على الفاجعة، هل تراه كان يرى موت أحد من أسرته أمامه أو بين يديه؟ أخذه صراخ رجل كان يقف وسط الساحة، عند البركة تحت المطر، في حضنه طفل رضيع مدميّ وهو يرفع وجهه ويده الى السماء مناجياً -يارب والله صغير..ماذا فعل! قلبه ملوّع وكلماته حارة، كانت تشق روح عامر، وهو يفيض بالغضب، هرع يساعد الشباب في نقل الجرحى الى السيارات التي وصلت للتو، وما أن انطلقت أولاها، حتى اصطادتها الطائرة من بعيد، فانقلبت الى يسار الطريق، تحت رشقات المدفع الرشاش، وهي ترفع العلم الأبيض. لم يستطع أحد الإقتراب، ولم يخرج أحد لدقائق طويلة قبل أن تغادر الطائرة، ويبدأ انسلال السائق ومرافقه زحفاً على الأرض، ناجيان. في الخلف مات ثلاثة جرحى، وبقيت امرأة تنزف وتئن. -"زخّ الرصاص ياحيف ياحيف.." ترمي به هذه الكلمات التي يترنم بها، الشاب الذي يحمل معه جريحة، الى عمق المرارة والمأساة التي تكبر كل وقت بالدم، أضلاعه لم تحتمل، والفتى يواصل غناءه ويعلو صوته أكثر فأكثر..صدره يجهش، وينطق لسانه مردداً : " يااااحيف..". الرصاص الذي أطلقته عناصر الأمن والجيش في مظاهرة درعا، وفي احتجاجات الساعة بحمص، لم تكن عبثية، إرادة الإجرام العليا هي من قتلت هذه الطفلة، وهي من قررت خنق الروح الوثابة نحو الحرية، لكن الشعور العظيم بلحظة الحقيقة مع المستقبل، قد ولد، ولن تتراجع الروح عن خلاصها. الطفلة القتيلة بين يدي أبيها، ومناجاته تحت المطر، تشبه حدّ التطابق نور الرضيعة اللبنانية التي قضت بهجوم اسرائيلي على تجمع للنازحين في مقر الأمم المتحدة، عام 1996. أية صلة تجمع القتلة.. مالفرق بينهما؟

-كأني أعرفك ياعم! توقف الشاب عن الغناء ليسأله، وهو يضم عينيه محاولاً التذكر، كان هائماً في وادٍ بعيد من مشاهد الألم، هائماً في أيام مرّت وأخرى ستأتي وسط هذا الخراب العميم والدم، بالأمل. هل ثمة أمل ينهض كالفينيق من وسط هذا الرماد؟ أعاد عليه السؤال، لايتذكر: انا من العفيف..وانت؟ -من الرقة -والله لازم نعرف بعض، لست غريباً عني، أنا حازم. شدد على مخارج الحروف دون تردد. قال له عامر أنه كان يسكن في الشام، شورى، قبل أن ينتقل للعيش في حرستا. -مالذي جاء بك الى هنا؟ فرّ حازم بجلده بعد أن تعرّض للإعتقال والتعذيب، وعندما أفرج عنه، قرر الإلتحاق بالجيش الحرّ. لم تعد استعادة التفاصيل مهمة في حياة السوريين، فكل حدث بكليّته صار معجوناً بالألم. سحب حازم سيجارة وأشعلها بروية، يتأمل دخانها المنفوث في الهواء المتصاعد من فمه وأنفه مثل غيمة حارقة. يراقب بطرف عينه، ملامح وجهه وهو يحكي، ويحرك يديه مع الكلمات، ولفافة التبغ تتناوبها أصابع كفه اليسرى مع شفتيه، تمتصها بشغف. يحاول أن يربط الصوت مع الصورة علّه يهتدي لمحدّثه الذي لم يتوقف عن سرد حكايته، وكيف كان نازلاً من بيتهم بعد صلاة الجمعة، مع أمير. -أمير خالد؟ -تعرفه ؟ -الآن عرفتك.. رائحة الدم التي يعيد المطر انبعاثها الآن، وهذا الفتى الذي يحدثه، تذكّره بغرفة التعذيب التي كانا يرقدان تحت شبّاكها في الجناح الخارجي، أو المهجع 37 في فرع الخطيب. الكثيرون ممن خرجوا أحياء منها، جرجروا بقايا أجسادهم، تسيل دماءها على أطرافهم، في خطى أقدامهم الحافية التي تطبع شكلها الدامي على الأرض. كان الصمت المشبع بالهلع، وبانكسار الروح، والأسى، يخيم على مايفوق المئتين وخمسين معتقلاً تكتظ بهم الحجرة كيفما اتفق. حازم في التاسعة عشرة، آثار التعذيب في خاصرته، ثقبان غائران في الجسد الطري، أحدثهما إغماد سبطانة الكلاشينكوف، أثناء التحقيق في فرع الأربعين، بالجسر الأبيض. والجرح الطازج بعد مرور ثلاثة أسابيع – كما رآه - مايزال ينزّ دماً وقيحاً دون أن يُعالج. كان عليه أن يعترف بالإشتراك في المظاهرات، وفي المشاركة بصنع وحيازة متفجرات مع أمير، بعد اعتقالهما في جادة ابن المقدم. لم ينكر اتهامه بالتظاهر، لكنه اضطر تحت القتل والتعذيب المبرح، أن يعترف بكل ما أجبره المحقق عليه. -أين أمير ؟ -لا أعرف، أخذونا ولم نلتق بعدها أبداً في فرع الأربعين، ولم يحوّل معي الى الخطيب. ربما أخذوه الى العسكري أو الجوية..أميرعنيد ويمكن راح فيها. سكت قليلاً وهو يمج سيجارته، ثم استطرد: وأنا بقيت عندهم ستة أشهر..بين نجها والقابون وعدرا. أمير حقاً عنيد لم يتخلف عن أي مظاهرة كانت تحتج على النظام، أو تطالب بإسقاطه، في العفيف وشورى جادات، وفي جوار محي الدين بن عربي، يصعد الجبل، وينسل من حين لآخر الى ركن الدين. هو شعلة وقادة من الحيوية والذكاء، نشط، لايقدر على البقاء متفرجاً فيما يغلي الغضب بين ضلوعه. -عيب أبقى في البيت والناس تموت. الله يحميك- :يغمزه أبيه، فيما يصعد الدم الى عيني عمّه عبدو- -والله انت وابنك مجانين -انت كأنك أعمى..لابصر ولابصيرة يتحرك خالد من مكانه في غرفة أمه، يشير بإصبع يسراه الى صدر عبدو الذي يضع صورة الرئيس: -أنت مريض..الله يشفيك خالد شديد النقمة على النظام الذي اعتقل أبيه لسنوات، خرج مصاباً بمرض عضال نتيجة للتعذيب، منتصف السبعينات، فهجر دمشق، ومن ثم مات مبكراً في الكويت، ودفن هناك. خالد يرى البلد والدنيا اليوم، بعيون أمير الغائبتين منذ عامين! ينزل الدرج بخطوات هادئة، ليتردد في البيت صدى إغلاق الباب، ويدفع نفسه في الطريق.

في المسافة الممتدة من أمام مدرسة البزم، حتى جامع بن عربي، يروح ويجيئ أبو محمد الملقب بالسلطان، وهو ينادي طوال الوقت دون أن يلقى جواباً من أحد: ! " ليش ..لك ليش "- زحام السوق عند الظهيرة، لم يمنع الباعة الذين يعرفون حكاية السلطان، من مناكفته، والرد عليه بكلمات ملغومة غامضة أحياناً ومبتورة، وملطّفة بنكتة تغلفها ضحكة عابرة، لكنها كانت توفر للناس بعض البوح، عن هموم وأفكار لايجرؤ أحدٌ القول بها. تعب السلطان حتى تم تعيينه مهندساً زراعياً، لكنه لم يهنأ. بعد أقل من شهرين طلبه مدير المصلحة في آخر الدوام، وسلّمه بلاغاً بمراجعة الفرع 279، وقبل أن يضعه في جيبه، امتدت يدٌ من خلفه اختطفت الورقة، وصاحبها يهمس له: تفضل! كأن الرقم 7 سحري، تغرم به أجهزة المخابرات: درويش، عبدالوهاب، مروان، ابوالتوت، هيثم، والسلطان كلّهم قضوا سبع سنوات. ثمة مايزال مخفياُ في غياهب الظلمة منذ ربع قرن..ربع قرن من الاعتقال والسجن والتعذيب والمرارة..ياإله الكون! خرج السلطان شخصاً آخر، فاقداً كل شئ. دون أن يريحه الموت، لكنه لم ينس تلك العبارة التي قلبت حياته: " سنخلع صور فرانكو عن جدران دمشق ! " يحنّ لتردادها بين الحين والآخر، وكأن في دخيلته سرٌّ هامسٌ، كلمّا لاح له أبو أمير. حثّ خطاه بالسؤال: عرفت شو صار ؟ -اتركنا من فرانكو..يستر عرضك. يرفع صوته، يتحرّج من السؤال والجواب، والمجاملة، وهو يشعر بعيون أبو علاء بياع الألعاب تدور في محجريهما ذات اليمين وذات الشمال، وأذنيه تتعقبان ذبذبات الحروف التي تسعى لالتقاطها من المارة. كأنه يبثّ صوتاً وصورة كل مايرى ويسمع للمخابرات. كم أبو علاء في هذا الحيّ..بل كم أبوعلاء، وأبو مهيار، وأبومحمود وأبو ابراهيم..في هذا البلد! الريح تشتد مع اقتراب المغيب، والعتمة تلقي بشباكها من جهة الشرق، يعاود المطر الانهمار بغزارة أكثر. ثمة كلاب تعوي..يرتفع نباحها كما تقترب هي، وعمليات الإنقاذ تتناقص، ولم يعد هناك أمل بأحياء جدد..والجثث توضع على أنساق ثلاثية متساوية! مال حازم إلى كتفه وغفا من شدة التعب والبرد، ضمّه دون أن يتمكن من إغماض عينيه عن مشهد الخراب، وهو يعيش تلك اللحظات التي كان ينزل فيها الدرجات الأربع نحو قبو المعتقل في فرع الخطيب، تأخذه حكاية السلطان الى أهوال التعذيب، ويحاول أن يتخيل ماذا حلّ ياترى بأمير! هل بقي هناك أم ذهبوا به الى أمن الدولة! رأسه يؤلمه، ربما يؤلمه حقاً. لكنه إحساس يلازمه كلما فكر كيف " أوقفني على الحائط، ثم طلب مني أن اتحرك قليلا ، كنا سبعة موقوفين وصلنا للتو من فرع الخطيب ، الى إدارة امن الدولة - الفرع 285، أمرّ بجانبه كل يوم ، على الطرف المقابل ، مختلساً النظر بزاوية عيني الى السور والبوابة وآثار الإنفجار. لم أفهم أنه يقصدني بكلامه ،هائماً كنتُ..مغمض العينين، مكبّل اليدين الى خلف..لم أكن موجوداً حيث جسدي. رمى شيئاً نحوي، فأخطأني. فجأةً..ركلَتُه على إليتي رفعتني بقوةٍ من مكاني، وقذفتني فوق صاحبي فارتمينا. أخذ يركلني بجنونٍ وهو يعوي بالسباب والشتائم، أنهَضَني من ياقة قميصي بقبضةٍ ضخمة، وأنا مثل ريشة..وهو يوقفني وينهال على خدّي كفّاً وراء آخر. لم أفتح فمي بكلمة، ولم تصدر عني نأمةٌ أو آهةٌ..وأتعجب الآن من نفسي ، كيف احتملتُ ذلك، وكنت بين يديه وتحت قدميه مستسلماً..ليّناً وهشّاً تماماً. أوقفني في المكان الذي يريد مجدداً، وفك العصبة عن عيني، سدد نظرته القاسية اليّ وقال: أنظر إليّ..حرك فمه المغلق ، ثم قذف بصقتة في عيني، فملأت وجهي ..لصقه بالجدار، ومضى عني. غير أن صفعة قوية على رقبتي طرقت رأسي بشدة على الحائط ،خلتُ فيها أن جمجمتي تهشمّت، أو أنها صعقة كهرباء، أفقدتني بصري وتوازني للحظة، وسمعتُ آهةً عميقةً متألمةً تخرج من بين ضلوعي.. نعم من حشايَ..وتجرح بحرقتها بلعومي ..ثم ابتلعتني عتمة مديدة " .

حرارته ترتفع رغم برودة الجو، يمسح حبّات العرق المتوالدة على جبينه، ويحسّ بدوار خفيف يعتصره من معدته، وتقلّص مرير يلوي أحشائه. أي وقت هذا الذي يعيد أمامه لحظات، وساعات.. وأيام التعذيب في معتقل الأمن الخارجي بطرابلس ؟ -ياااااااه..وين كنت أنا ؟ ينتفض حازم، كمن لسعته عقرب، وهو يتخيل أن الجرذان والكلاب، تستعد لاقتحام المكان، قبل حلول الظلام، وعليهما تدبر أمر الفرار في الحال. ____________________ • * سراب بري – عبدالرحمن مطر/ اصدار دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع- بيروت 2015 كاتب سوري مقيم في كندا الرواية نت

0 تعليقات